“婺剧京剧化”的思考

时间:2023-10-31 08:21:56 阅读: 次 作者:三然剧谈

“把什么东西都变成了京剧!”这是现在婺剧观众经常提的一句话,甚至是观众用来骂街的口号。笔者学过京剧,知道京剧作为国粹在中国传统文化中的特殊地位。笔者也曾一度追随京剧,处处想用京剧的形式改革婺剧,让其拥有京剧般的历史文化地位。稍微懂些艺术规律之后发现,笔者的想法纯粹就是异想天开。

婺剧这个名称,起名的时候就是那么的不准确,只是给流行在金华、衢州、丽水等地的三合班、两合半定了一个统一的称呼。可是这些戏班的内部包罗万象,囊括了许多的声腔,也可以说是许多剧种。这些声腔有自己的代差剧目,就是相同的剧目,在不同的戏班,演出的风格也是那样的不同。我们都听过有出乱弹戏《碧桃花》,徽班和乱弹班在演此剧的时候,演法有许多不同。徽班演得比较粗,乱弹班则会比较细腻。其他剧目,也有可能是徽班比较细,乱弹班比较粗。正是基于各声腔混合的复杂性,婺剧必须是改革,要有人来做汇编的工作,把旧剧目做梳理、改编,重新搬上舞台。

我们台上能看到的婺剧传统戏,基本是上世纪50年代戏曲改革后的产物。在剧本结构上,基本采用分幕(场)制;舞台空间上,使用二道幕做区隔;伴奏上,借用交响乐队制式,各乐器分声部合奏;唱腔吐字上,以金华官话为发声规范;表演上,借鉴了京昆艺术的舞台基本功训练……这一系列的变化,才有现在我们看到的传统戏,以及后来的新编古装剧。

那个年代,信息交流不畅,婺剧还是保留了鲜明的地域特色。千禧年以后,互联网的发展,外部信息的快速流入使婺剧发生了巨变。渐渐地,我们看到了婺剧台上行头越来越整齐,演员扮相也越来越精致,这是婺剧由草台到剧场的又一次飞跃。很快我们也发现了婺剧接受外来因素之后,或者婺剧京剧化后,出现的弊端。

婺剧八卦衣

婺剧那些大红大绿,透着乡土气息的行头不见了;有特殊寓意的脸谱不见了;婺剧传统剧目越来越少了。新剧目虽涌现不少,像有改编自豫剧的《卷席筒》、《送别出征》,还有改编自京剧《画龙点睛》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》,再有就是各种武戏,如《雁荡山》、《白水滩》、《界牌关》。看这些戏我们会发现一个共同点,传统曲牌不见了,婺剧的锣鼓经没有了。在移植京剧或者其他剧种的过程中,婺剧本色的东西渐渐在流失,这是当下婺剧改革不可回避的问题。

戏迷都熟知婺剧《姐妹易嫁》,这部剧流传很广也很普及,学小生的基本都会唱“地动山摇”,学旦角的基本都会唱“心烦意乱”。其实《姐妹易嫁》为山东吕剧代表作,婺剧老艺术家们在移植改编的时候,融入了许多金华地区方言,像张有旺的“叫魂啊”、张素花的哭“我这一生一世都要倒灶格啦”,使其成了婺剧的代表作。农村里这些家长里短的东西,很多可以从《姐妹易嫁》这里找到,剧演到情境处,底下观众会有莫名的亲切感。《姐妹易嫁》是成功的,婺剧老艺术家们对于方言与婺剧板式的运用太高明,他们非常清楚地方戏应该展示的点。这是一出婺剧史上里程碑式的移植剧目。

婺剧花脸滚喉唱法

言归正传,婺剧是否应该“京剧化”?该如何“京剧化”?是简单的学习服化道,还是搬演整出京剧的剧目?都不是,服化道和剧目都太浅了,只是徒有其表。笔者认为,京剧背后的精神,正式是婺剧所欠缺的。

京剧科班教育,让演员能够系统地接受戏曲基本功训练。我们的婺剧演员,有的唱了好多年戏,婺剧的板式都没明白。“教不严师之惰”,责任在艺校,京剧科班很少会出现这样的情况。京剧演员对于传承,内心极度虔诚,讲究“实授”,每学新戏必有老师,演出时老师都在侧幕条把场。剧目传承,甚至可以做到标签化,这出戏从谁那里来传哪里去,清清楚楚。而当今婺剧的传承,现在看来都是“另起炉灶”, 伤害式继承,相互否定,改一个扔一个,每个剧团立团的剧目几乎都断了。京剧有着严格的吐字归韵方法。楼敦传先生写过《婺剧唱法浅议》一文,提出婺剧演唱要字清、腔纯、板正的“六字诀”。可是当今有的剧团演戏,根本不注意字与腔的关系,倒字频繁,所谓老调就是上下句简单重复,演唱毫无艺术性可言。而京剧恰恰到现在都在坚持严格的字韵,逢唱必讲究字与腔之间的关系,因字就腔、腔随字走,同样的上下句因字的不同而变化,使唱腔丰富多彩。这些京剧人还在坚持的精神,才是婺剧人应当警醒并持之以恒追求的方向。

“取法乎上,仅得乎中”,所谓“京剧化”,只是以一个更高的内在核心要求来规范艺术而已。“京剧化”不是互相否定的过程,也并非玩票,寻求自我过瘾。若干年后,回过头来看,也许那些我们嫌弃的、鄙夷的、否定的,认为非常土的东西,正是婺剧最有价值的,最具个性化的。我们经常宣传婺剧有五百多年的历史,恰恰这些“土”的东西,才是婺剧赖以生存并延续的根。这是几百年形成的文化符号,在要和不要取舍时,一定要三思而后行。

婺剧这个名称,起名的时候就是那么的不准确,只是给流行在金华、衢州、丽水等地的三合班、两合半定了一个统一的称呼。可是这些戏班的内部包罗万象,囊括了许多的声腔,也可以说是许多剧种。这些声腔有自己的代差剧目,就是相同的剧目,在不同的戏班,演出的风格也是那样的不同。我们都听过有出乱弹戏《碧桃花》,徽班和乱弹班在演此剧的时候,演法有许多不同。徽班演得比较粗,乱弹班则会比较细腻。其他剧目,也有可能是徽班比较细,乱弹班比较粗。正是基于各声腔混合的复杂性,婺剧必须是改革,要有人来做汇编的工作,把旧剧目做梳理、改编,重新搬上舞台。

我们台上能看到的婺剧传统戏,基本是上世纪50年代戏曲改革后的产物。在剧本结构上,基本采用分幕(场)制;舞台空间上,使用二道幕做区隔;伴奏上,借用交响乐队制式,各乐器分声部合奏;唱腔吐字上,以金华官话为发声规范;表演上,借鉴了京昆艺术的舞台基本功训练……这一系列的变化,才有现在我们看到的传统戏,以及后来的新编古装剧。

那个年代,信息交流不畅,婺剧还是保留了鲜明的地域特色。千禧年以后,互联网的发展,外部信息的快速流入使婺剧发生了巨变。渐渐地,我们看到了婺剧台上行头越来越整齐,演员扮相也越来越精致,这是婺剧由草台到剧场的又一次飞跃。很快我们也发现了婺剧接受外来因素之后,或者婺剧京剧化后,出现的弊端。

婺剧八卦衣

婺剧那些大红大绿,透着乡土气息的行头不见了;有特殊寓意的脸谱不见了;婺剧传统剧目越来越少了。新剧目虽涌现不少,像有改编自豫剧的《卷席筒》、《送别出征》,还有改编自京剧《画龙点睛》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》,再有就是各种武戏,如《雁荡山》、《白水滩》、《界牌关》。看这些戏我们会发现一个共同点,传统曲牌不见了,婺剧的锣鼓经没有了。在移植京剧或者其他剧种的过程中,婺剧本色的东西渐渐在流失,这是当下婺剧改革不可回避的问题。

戏迷都熟知婺剧《姐妹易嫁》,这部剧流传很广也很普及,学小生的基本都会唱“地动山摇”,学旦角的基本都会唱“心烦意乱”。其实《姐妹易嫁》为山东吕剧代表作,婺剧老艺术家们在移植改编的时候,融入了许多金华地区方言,像张有旺的“叫魂啊”、张素花的哭“我这一生一世都要倒灶格啦”,使其成了婺剧的代表作。农村里这些家长里短的东西,很多可以从《姐妹易嫁》这里找到,剧演到情境处,底下观众会有莫名的亲切感。《姐妹易嫁》是成功的,婺剧老艺术家们对于方言与婺剧板式的运用太高明,他们非常清楚地方戏应该展示的点。这是一出婺剧史上里程碑式的移植剧目。

婺剧花脸滚喉唱法

言归正传,婺剧是否应该“京剧化”?该如何“京剧化”?是简单的学习服化道,还是搬演整出京剧的剧目?都不是,服化道和剧目都太浅了,只是徒有其表。笔者认为,京剧背后的精神,正式是婺剧所欠缺的。

京剧科班教育,让演员能够系统地接受戏曲基本功训练。我们的婺剧演员,有的唱了好多年戏,婺剧的板式都没明白。“教不严师之惰”,责任在艺校,京剧科班很少会出现这样的情况。京剧演员对于传承,内心极度虔诚,讲究“实授”,每学新戏必有老师,演出时老师都在侧幕条把场。剧目传承,甚至可以做到标签化,这出戏从谁那里来传哪里去,清清楚楚。而当今婺剧的传承,现在看来都是“另起炉灶”, 伤害式继承,相互否定,改一个扔一个,每个剧团立团的剧目几乎都断了。京剧有着严格的吐字归韵方法。楼敦传先生写过《婺剧唱法浅议》一文,提出婺剧演唱要字清、腔纯、板正的“六字诀”。可是当今有的剧团演戏,根本不注意字与腔的关系,倒字频繁,所谓老调就是上下句简单重复,演唱毫无艺术性可言。而京剧恰恰到现在都在坚持严格的字韵,逢唱必讲究字与腔之间的关系,因字就腔、腔随字走,同样的上下句因字的不同而变化,使唱腔丰富多彩。这些京剧人还在坚持的精神,才是婺剧人应当警醒并持之以恒追求的方向。

“取法乎上,仅得乎中”,所谓“京剧化”,只是以一个更高的内在核心要求来规范艺术而已。“京剧化”不是互相否定的过程,也并非玩票,寻求自我过瘾。若干年后,回过头来看,也许那些我们嫌弃的、鄙夷的、否定的,认为非常土的东西,正是婺剧最有价值的,最具个性化的。我们经常宣传婺剧有五百多年的历史,恰恰这些“土”的东西,才是婺剧赖以生存并延续的根。这是几百年形成的文化符号,在要和不要取舍时,一定要三思而后行。

猜你喜欢

作为国家级非物质文化遗产之一的婺剧是浙江省第二大剧种,迄今已有五百多年历史。在本次马德里的专场演出中,剧团为西班牙观众精心准备了一场中国戏曲艺术饕宴——《天女散花》《抬花轿》《三岔口》《吕布试马》《三打白骨精》等经典名段陆续登场,演员们以生动鲜活的表演、华丽明艳的扮相以及让人惊叹的武术和杂技,成功征服了全场观众,掌声和喝彩声如潮水般奔涌不断。...

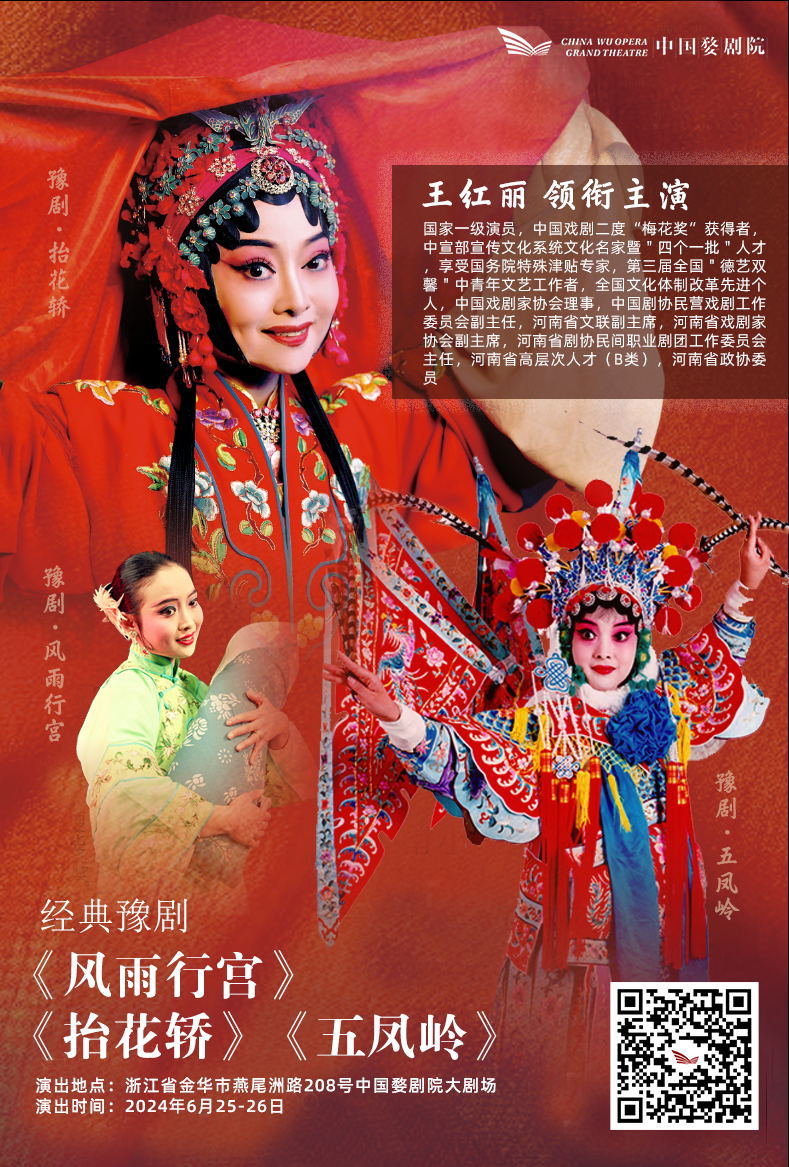

河南小皇后豫剧团6月25日将在中国婺剧院大剧场演出豫剧剧目《风雨行宫》演员 王红丽 李康英 赵文东 林佞。...

浙江建德是中国最早发展“大棚草莓”种植的县市之一,被誉为“中国草莓之乡”。婺剧现代戏《草莓红了》正是以建德“40余年草莓追梦路上”的真实事迹为原型,坚持现实主义的创作原则,讲述一代草莓种植大户赵金福,为保障自家草莓公司的市场竞争力,催促农科博士后女儿赵晴辞职回家,为自家开发草莓新品种。...

婺剧《李世民亲政》虽然是历史老题材老故事,但作者穿越历史时空,用独特的视角,解读了李世民、魏征这对君臣“千古君臣梦”。因为李世民和魏征“同有一个强国梦,同为一份社稷情”。因而,他们的冲突必然是治国理念的大冲突,他们的对话也必然是智者的对话,这也是编剧不同于以往根据这一题材创作的文艺作品的独特之处。...

浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)婺剧《三打白骨精》演员表 周宏伟、杨霞云、楼胜、董旭阳、刘福明、张莹、高倩、孙自山、陈晓建、陶永晶、宋保端、刘宁、王瑞丰、赵孔杰。...

深圳桃源豫剧团等团友,很荣幸观摩学习了国家一级演员、梅花奖获得者杨霞云老师的戏曲讲座。讲座加精典剧目表演,各个折子戏都非常有特色...

穿着戏服的马老师一下子把我们带进了婺剧世界。他先教我们婺剧的基本功——云手。虽说是基本功,但学习云手也花了我们不少时间。在所有小记者都学会云手后,马老师又开始整活了。...

婺剧课堂上,马海鸥手把手教授孩子们学习婺剧唱腔,耐心指导他们的每个动作、每个表情。在台步练习过程中,他告诉同学们在走台步的过程中要注意手部的动作细节,不能顾此失彼。...

发表评论

评论列表