马小涵:用生命续写革命之路 以艺术唤醒红色基因——评剧《革命家庭》观后

时间:2023-10-22 20:37:45 阅读: 次 作者:马小涵

天津评剧院演出的评剧《革命家庭》,改编自革命母亲陶承口述作品《我的一家》和20世纪60年代根据此书改编的电影作品《革命家庭》,以女主人公方承的视角,讲述了国内革命战争时期,乡下女子方承受丈夫江梅清影响,与丈夫、孩子投身革命事业,在经历丈夫、儿子为革命牺牲的痛苦中,逐步蜕变成长、提升觉悟,成为一个意志坚定的革命者的故事,折射出特殊年代革命活动的艰辛与壮烈。

故事从小人物落笔,革命线和情感线双向并进,展现出宏大的叙事主题和历史背景,实现了革命叙事与日常生活、个人情感的对接。戏剧中的人物没有与生俱来的先进觉悟,也没有制造出彪炳史册的伟大功绩,然而却是大革命年代众多献身革命、舍小家为国家义士的真实写照。中国革命之火得以赓续的壮丽史诗下,正是类似方承这样的家庭经历着不足载入史卷的牺牲与悲痛,用生命之光点亮革命道路,才将星星之火绽放成燎原之势。 一、从女性情感发展的微视角折射革命

一、从女性情感发展的微视角折射革命

这部剧由回忆引入主要情节,故事主线仍按照历史发展的时间顺序展开。相关历史背景虽未在剧中直接点明,但我们依然不难从细节看出湖湘农民革命、四一二反革命政变、上海工人武装起义等历史背景。在展现革命事业以星火燎原之势逐渐步入正轨、走向胜利的过程中,穿插主人公方承的个人情感回忆,重点刻画湖南乡村家庭的女主方承心理转变、思想蜕变、觉悟提高的过程,反映那个年代普通家庭的女性一步步成长为革命女性的经历。通过回忆内容让观众看出,方承由普通人到革命者的改变并非一蹴而就,而是有迹可循的。 第一层转变是女性自我意识的觉醒。方承从被父母指腹为婚、在“对男人要贤惠,做女人要端庄”的旧封建思想控制下的乡下女人,到有幸嫁给了知识分子江梅清,从他那里获得了平等的人格,拥有了自己的名字,接受了教育和知识等其他封建礼教下不容女性享有的权利和地位。剧中通过丈夫江梅清手把手教方承书写自己名字的细节,体现出主人公摆脱传统男尊女卑理念的枷锁,成为真正意义上有独立人格的个体,也侧面表现出民众通过革命方式争取自己权利的大势所趋,在情感上也体现出方承与江梅清之间的伉俪情深、相敬如宾,为下面的生死诀别做情感上的蓄势。

第一层转变是女性自我意识的觉醒。方承从被父母指腹为婚、在“对男人要贤惠,做女人要端庄”的旧封建思想控制下的乡下女人,到有幸嫁给了知识分子江梅清,从他那里获得了平等的人格,拥有了自己的名字,接受了教育和知识等其他封建礼教下不容女性享有的权利和地位。剧中通过丈夫江梅清手把手教方承书写自己名字的细节,体现出主人公摆脱传统男尊女卑理念的枷锁,成为真正意义上有独立人格的个体,也侧面表现出民众通过革命方式争取自己权利的大势所趋,在情感上也体现出方承与江梅清之间的伉俪情深、相敬如宾,为下面的生死诀别做情感上的蓄势。

第二层转变是革命信念和理想的萌生。这一过程主要围绕丈夫江梅清和爱子江立安为革命不懈奋斗并英勇就义展开,在戏剧冲突之中不断丰富主人公的形象,着重表现了她作为革命家庭的组建者和一分子为解放事业做出的巨大奉献和牺牲,以及经历丧夫丧子之后人物的思想变化。作为斗争意志尚未成熟的年轻妻子,在丈夫江梅清刚去世后被悲痛压垮了理智,但得知反动分子将丈夫暴尸荒野,天性倔强而重情义的她决心英勇抗争,誓死要为革命而死的丈夫立碑正名,这也是其革命意志逐渐坚定的过程。后来,方承又经历了种种地下斗争的考验,深化了对革命道路的认识,尤其是在得知长子江立安被国民党反动分子抓入审讯后,面对敌对分子要挟和恐吓,经过激烈的心理斗争,方承最终还是坚定地选择了对革命事业忠诚,舍弃对儿子的保护,让信仰压制了情感,最终实现了革命思想的蜕变和觉悟的提升。

第二层转变是革命信念和理想的萌生。这一过程主要围绕丈夫江梅清和爱子江立安为革命不懈奋斗并英勇就义展开,在戏剧冲突之中不断丰富主人公的形象,着重表现了她作为革命家庭的组建者和一分子为解放事业做出的巨大奉献和牺牲,以及经历丧夫丧子之后人物的思想变化。作为斗争意志尚未成熟的年轻妻子,在丈夫江梅清刚去世后被悲痛压垮了理智,但得知反动分子将丈夫暴尸荒野,天性倔强而重情义的她决心英勇抗争,誓死要为革命而死的丈夫立碑正名,这也是其革命意志逐渐坚定的过程。后来,方承又经历了种种地下斗争的考验,深化了对革命道路的认识,尤其是在得知长子江立安被国民党反动分子抓入审讯后,面对敌对分子要挟和恐吓,经过激烈的心理斗争,方承最终还是坚定地选择了对革命事业忠诚,舍弃对儿子的保护,让信仰压制了情感,最终实现了革命思想的蜕变和觉悟的提升。

这种真实而自然的思想转变体现了她舍私为公、不断坚强、提升觉悟从而成为真正革命者的成长历程。

这种真实而自然的思想转变体现了她舍私为公、不断坚强、提升觉悟从而成为真正革命者的成长历程。

主旋律题材的作品中,不少因沉溺于宏大历史叙事而显得情绪感染力不足,说教意味强烈而真实感缺乏。《革命家庭》在细节刻画方面,有不少值得深入回味的设置。知识分子江梅清“师范毕业辞掉学馆,离开城里来到乡间”,其行动与如今的乡村教师相仿,正是意识到“让穷人知书明理”的重要性,他才希望通过教育的方式让更多如妻子方承一样的民众获得革命斗争的觉悟,这里也可以看到剧本创作者没有刻意在作品中树立人格典型,而是采取了平常人也能通过接受教育不断成长的视角和观点刻画女主人公方承,让故事更加真实有力,让观众更容易代入方承的回忆与抒情之中。在表现革命家庭的精神和意志时,创作者巧妙地应用人物形象的反衬-江梅清牺牲于曾经志趣信念相同后加人国民党反动队伍的老同学宋宇林的枪口下,江立安遭到特务追捕并在审讯室受难是因为党内叛徒的出卖。面对敌对势力的威逼利诱,与忘记初心的老同学和叛徒相比,他们共同选择了对党组织和革命事业的忠诚,保存了革命的信念与实力。在两种对待国民革命事业的不同态度之中,更显得革命家庭精神赓续弥足珍贵。 这种将革命叙事和个体生命价值相结合的叙事方式,不仅展现了壮阔的革命背景,还反映了特定历史背景下的人物命运和生存状态。革命家庭的走向与他们进行的革命斗争事业是相互交错,共同促进的。

这种将革命叙事和个体生命价值相结合的叙事方式,不仅展现了壮阔的革命背景,还反映了特定历史背景下的人物命运和生存状态。革命家庭的走向与他们进行的革命斗争事业是相互交错,共同促进的。

二、介于实与虚的诗意化舞台探索

二、介于实与虚的诗意化舞台探索

张曼君导演在现代戏呈现上独具匠心,能在传统戏曲的虚拟性、程式化与现代题材审美之间把握契合点,在舞台呈现上有一种诗意的风格。

诗最讲究意境,与戏曲讲究以虚带实的表现方式不谋而合。传统戏曲讲究虚拟性和程式化,也正是戏曲这种独特的艺术特征,在将观众带入戏曲艺术审美的过程中,产生与现实的疏离感,从而实现审美想象的满足。现代戏在内容和形式上更接近于现实生活,囿于题材和戏剧性的表达的局限,在舞台呈现上太实接近话剧,无法体现戏曲的韵味美,太虚又怕离生活太远,观众无法理解。张曼君在导演现代戏的过程中,形成了自己独特的诗意风格。让动作夸张而不失真,虚拟以实为依据,并善于打通现实和理想、过去与未来的时空隔阂,开掘出精神层面自由表达的空间,展现主人公的心路历程和精神底色。如她在剧中交代女主人公方承和儿子江立安被捕的情节中,一方面由方承用简洁的语言交代整个过程,另一方面利用类似背景剪影的形式向观众还原了当时紧张凶险的场景。如她安排在解放上海后的胜利时刻,让主人公一家人在同一时空中拍摄全家福的情景,既似乎是方承的梦中所见,也道出了所有观众的美好祝愿。这种类似电影蒙太奇的场间变化极具舞台表现力。 在舞台呈现上,张曼君也紧紧抓住了中国传统美学的特点。既通过意境的营造和渲染消弭了现实题材过实的表现特点,又展现了戏曲的美,也使观众容易进到情景中,实现审美的愉悦感。如江梅清英勇赴义,本是血腥和残忍的场面,导演却用舞蹈化的韵律,配合《国际歌》的激昂,营造出一种凝重而伟大的氛围感。甚至每一帧画面都是好的构图,在色彩运用、画面呈现,甚至连道白、灯光和音像的配合上,都体现了革命历史题材的厚重感,整体上又有古典韵味,符合时代审美,从视觉上给观众以美的享受。

在舞台呈现上,张曼君也紧紧抓住了中国传统美学的特点。既通过意境的营造和渲染消弭了现实题材过实的表现特点,又展现了戏曲的美,也使观众容易进到情景中,实现审美的愉悦感。如江梅清英勇赴义,本是血腥和残忍的场面,导演却用舞蹈化的韵律,配合《国际歌》的激昂,营造出一种凝重而伟大的氛围感。甚至每一帧画面都是好的构图,在色彩运用、画面呈现,甚至连道白、灯光和音像的配合上,都体现了革命历史题材的厚重感,整体上又有古典韵味,符合时代审美,从视觉上给观众以美的享受。

不仅如此,导演还注重融人民族性的元素,如湖湘民歌、民俗等生活场景,在“剪发”一折中,湘妹子唱民歌、剪革命头、要有自己的姓名,在富有节奏感的舞蹈中展现妇女们要突破自我的意识。

在角度的选择上,张曼君仍然沿用了她善于表现的女性视角,全剧聚焦女性情感,也就有了更多书写心理的空间,主人公方承既是故事的主角,又是讲述者,她需要在第一视角抒发情感和第三视角客观看待革命中跳进跳出,对刻画人物形象、深化故事主题起了很大的作用。演员曾昭娟从懵懂少女演到革命战士,时间跨度30年,仍把少女的娇羞和中年的沉稳刻画得十分到位,足以见得其戏曲的功力。但在表演中,主人公大量刻画心理和表达情感的场面,多依赖演员的面部表情和声腔色彩,而缺少了与之相适应的虚拟动作,可在后续打磨中不断精进。 从整体上讲,评剧《革命家庭》是跨界改编成戏曲的一次成功尝试,不仅强化戏曲的艺术表达,还通过多元的艺术力量唤醒了观众血脉里的红色基因,是革命题材的诗意化展现。

从整体上讲,评剧《革命家庭》是跨界改编成戏曲的一次成功尝试,不仅强化戏曲的艺术表达,还通过多元的艺术力量唤醒了观众血脉里的红色基因,是革命题材的诗意化展现。

文章来源:《第十三届中国艺术节评论集》

作者:马小涵 河南省文化艺术研究院助理研究员

故事从小人物落笔,革命线和情感线双向并进,展现出宏大的叙事主题和历史背景,实现了革命叙事与日常生活、个人情感的对接。戏剧中的人物没有与生俱来的先进觉悟,也没有制造出彪炳史册的伟大功绩,然而却是大革命年代众多献身革命、舍小家为国家义士的真实写照。中国革命之火得以赓续的壮丽史诗下,正是类似方承这样的家庭经历着不足载入史卷的牺牲与悲痛,用生命之光点亮革命道路,才将星星之火绽放成燎原之势。

这部剧由回忆引入主要情节,故事主线仍按照历史发展的时间顺序展开。相关历史背景虽未在剧中直接点明,但我们依然不难从细节看出湖湘农民革命、四一二反革命政变、上海工人武装起义等历史背景。在展现革命事业以星火燎原之势逐渐步入正轨、走向胜利的过程中,穿插主人公方承的个人情感回忆,重点刻画湖南乡村家庭的女主方承心理转变、思想蜕变、觉悟提高的过程,反映那个年代普通家庭的女性一步步成长为革命女性的经历。通过回忆内容让观众看出,方承由普通人到革命者的改变并非一蹴而就,而是有迹可循的。

主旋律题材的作品中,不少因沉溺于宏大历史叙事而显得情绪感染力不足,说教意味强烈而真实感缺乏。《革命家庭》在细节刻画方面,有不少值得深入回味的设置。知识分子江梅清“师范毕业辞掉学馆,离开城里来到乡间”,其行动与如今的乡村教师相仿,正是意识到“让穷人知书明理”的重要性,他才希望通过教育的方式让更多如妻子方承一样的民众获得革命斗争的觉悟,这里也可以看到剧本创作者没有刻意在作品中树立人格典型,而是采取了平常人也能通过接受教育不断成长的视角和观点刻画女主人公方承,让故事更加真实有力,让观众更容易代入方承的回忆与抒情之中。在表现革命家庭的精神和意志时,创作者巧妙地应用人物形象的反衬-江梅清牺牲于曾经志趣信念相同后加人国民党反动队伍的老同学宋宇林的枪口下,江立安遭到特务追捕并在审讯室受难是因为党内叛徒的出卖。面对敌对势力的威逼利诱,与忘记初心的老同学和叛徒相比,他们共同选择了对党组织和革命事业的忠诚,保存了革命的信念与实力。在两种对待国民革命事业的不同态度之中,更显得革命家庭精神赓续弥足珍贵。

张曼君导演在现代戏呈现上独具匠心,能在传统戏曲的虚拟性、程式化与现代题材审美之间把握契合点,在舞台呈现上有一种诗意的风格。

诗最讲究意境,与戏曲讲究以虚带实的表现方式不谋而合。传统戏曲讲究虚拟性和程式化,也正是戏曲这种独特的艺术特征,在将观众带入戏曲艺术审美的过程中,产生与现实的疏离感,从而实现审美想象的满足。现代戏在内容和形式上更接近于现实生活,囿于题材和戏剧性的表达的局限,在舞台呈现上太实接近话剧,无法体现戏曲的韵味美,太虚又怕离生活太远,观众无法理解。张曼君在导演现代戏的过程中,形成了自己独特的诗意风格。让动作夸张而不失真,虚拟以实为依据,并善于打通现实和理想、过去与未来的时空隔阂,开掘出精神层面自由表达的空间,展现主人公的心路历程和精神底色。如她在剧中交代女主人公方承和儿子江立安被捕的情节中,一方面由方承用简洁的语言交代整个过程,另一方面利用类似背景剪影的形式向观众还原了当时紧张凶险的场景。如她安排在解放上海后的胜利时刻,让主人公一家人在同一时空中拍摄全家福的情景,既似乎是方承的梦中所见,也道出了所有观众的美好祝愿。这种类似电影蒙太奇的场间变化极具舞台表现力。

不仅如此,导演还注重融人民族性的元素,如湖湘民歌、民俗等生活场景,在“剪发”一折中,湘妹子唱民歌、剪革命头、要有自己的姓名,在富有节奏感的舞蹈中展现妇女们要突破自我的意识。

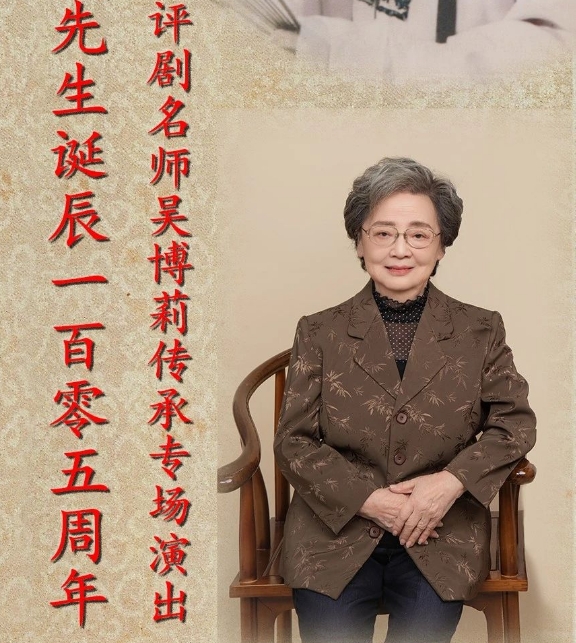

在角度的选择上,张曼君仍然沿用了她善于表现的女性视角,全剧聚焦女性情感,也就有了更多书写心理的空间,主人公方承既是故事的主角,又是讲述者,她需要在第一视角抒发情感和第三视角客观看待革命中跳进跳出,对刻画人物形象、深化故事主题起了很大的作用。演员曾昭娟从懵懂少女演到革命战士,时间跨度30年,仍把少女的娇羞和中年的沉稳刻画得十分到位,足以见得其戏曲的功力。但在表演中,主人公大量刻画心理和表达情感的场面,多依赖演员的面部表情和声腔色彩,而缺少了与之相适应的虚拟动作,可在后续打磨中不断精进。

文章来源:《第十三届中国艺术节评论集》

作者:马小涵 河南省文化艺术研究院助理研究员

猜你喜欢

2024优秀青年评剧演唱会演出人员:侯家鑫,李静怡,李佳梦,黄鑫钰,蔡雨阳,周依晓,周雨凝,金子欣,李嘉怡,王雨濛, 吴月姣,刘禹涵,刘帅成,李昕馨。...

今年3月,北京演艺集团选定我校戏文系三部学生原创戏曲剧本评剧《渔樵歌》、曲剧《拾黄金》、河北梆子《西川图》为北京演艺集团第五届人才演出季重点打造剧目,分别由中国评剧院、北京市曲剧团、北京市河北梆子剧团投入排演。...

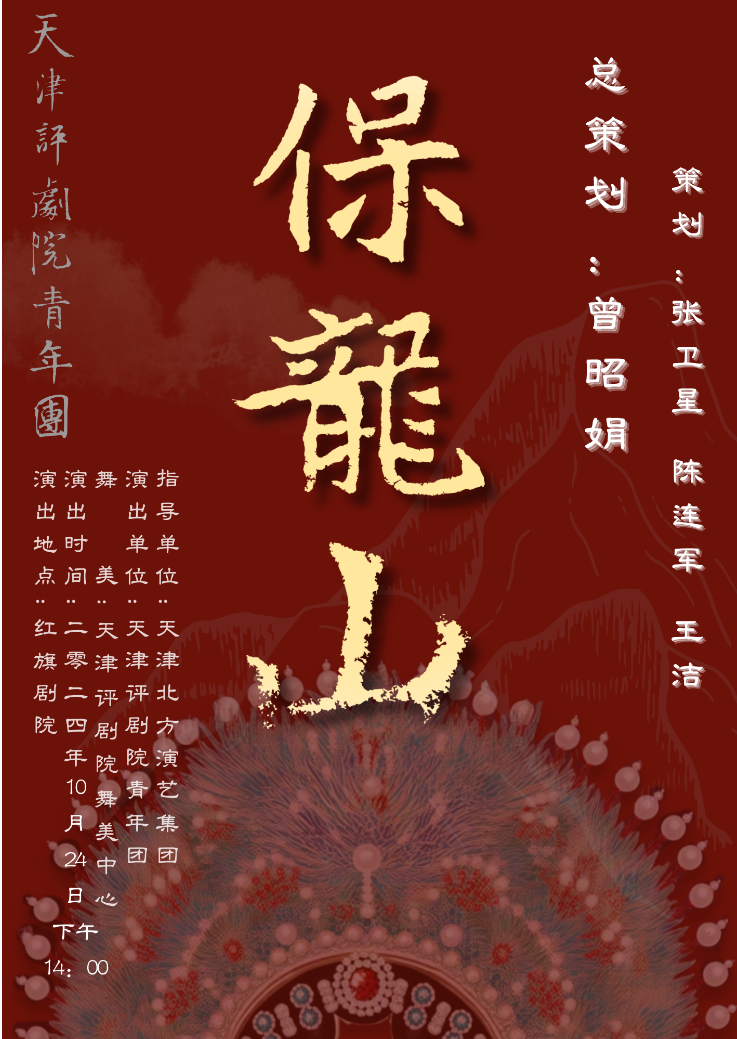

评剧《保龙山》剧情简介 宋代。神宗时,平西侯曹克让受奸相沈恒威亦害,遭灭门之祸。...

评剧《雪玉冰霜》选场(彩唱)表演者:周依晓 徐学平 周雨凝 吴月姣,评剧《莲花庵》“休书 别子 投河”选场(彩唱)金子欣 李静怡 马晗。...

天津评剧院青年团本次演出积极排演大量经典作品,为进一步展现评剧的魅力和活力,年轻演员是评剧事业的未来和希望,也是天津评剧院的骄傲和财富。...

翠屏山包装公司精心准备了一批慰问品,让演职人员感受到了来自民营企业的温暖与关怀。...

评剧《包公三勘蝴蝶梦》鲜派舞台 剧情简介,该剧主要讲述了皇亲葛彪,依杖权势,横行乡里,长街纵马,将王老汉撞伤,并将其打死。...

评剧《玉堂春》白派唱腔的奠基之作,低回婉转再看奇女子苏三《玉堂春》又名《三世姻缘》取材自明朝冯梦龙《警世通言》第二十四卷《玉堂春落难逢夫》。...

发表评论

评论列表