越剧文摘——我所知道的静安越剧团

时间:2024-11-06 10:46:05 阅读: 次 作者:红枫

静安

作者:红枫(著名剧作家)

摘自:上海市静安区文史资料选辑 第2辑(1986年)

【正文】

作者:红枫(著名剧作家)

摘自:上海市静安区文史资料选辑 第2辑(1986年)

【正文】

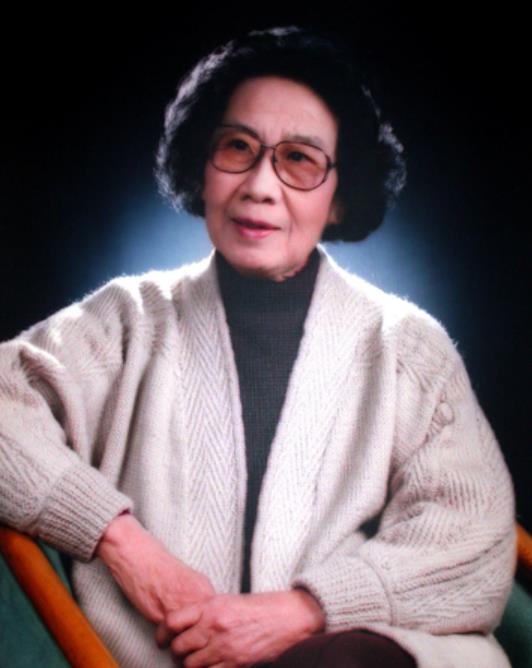

上海市静安越剧团前身为上海合作越剧团。合作越剧团创始于一九五〇年春,因当时为集体共和班制,故名“合作”,又包含着“团结"的意思。主要演员有戚雅仙、高剑琳、陈金莲、筱水招、魏兰芳、丁兆丰等。五〇年底,高剑林、筱水招等人离开“合作”。在戚雅仙等人的主持下,剧团重新改组,增加了毕春芳、姚月红、胡少鹏等知名演员。

五〇年下半年,剧团在恩派亚(即今嵩山)演出《龙风花烛》,连满百余场,轰动一时,这在当时剧团是少有的。次年,改为清装,又连演连满了二个多月。五一年春,剧团参加上海市一九五一年春节戏曲竞赛,演出《彩虹万里》,获得演出一等奖,创作二等奖。五一年秋,剧团由恩派亚搬到金都(即现在的瑞金)大戏院,之后,“金都”便成为“合作”的基本场子。

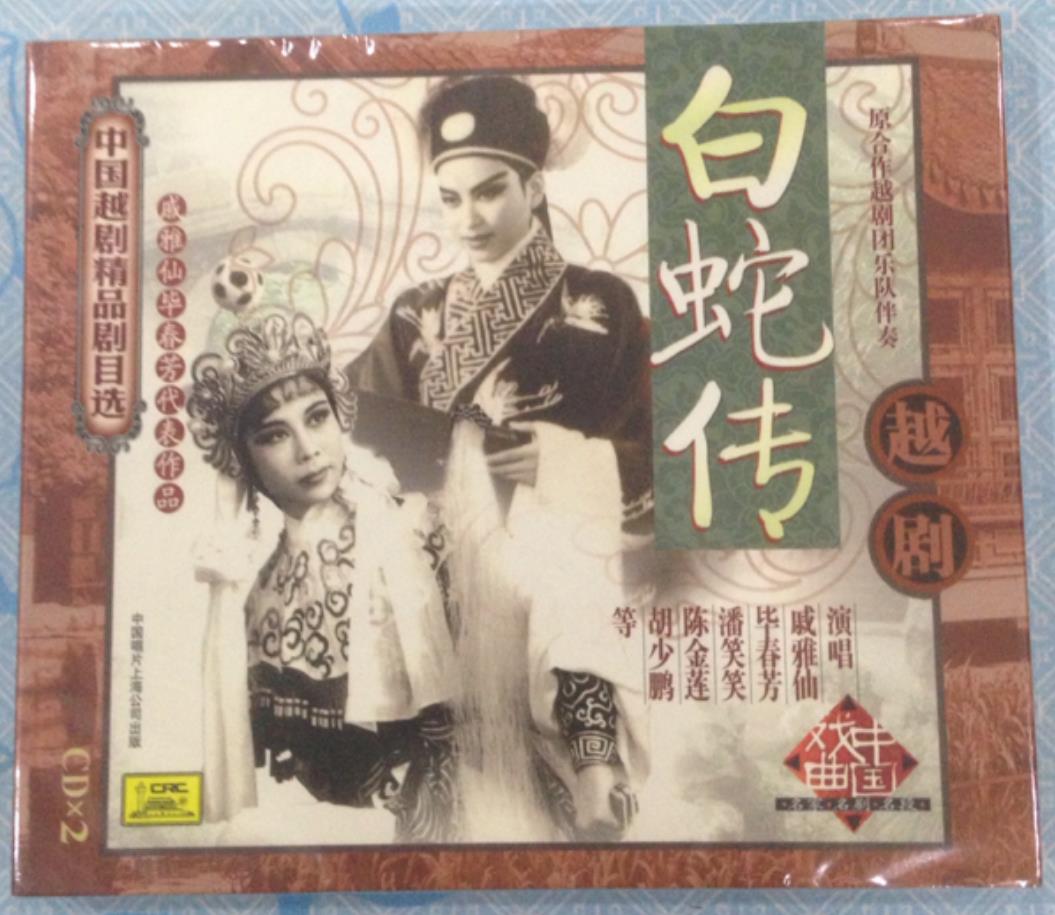

搬入“金都”之初,有人把小剧团进大场子讽刺为“小人带大帽子”,但在全团同志的通力合作下,先后排演了《锦绣江山》、《白蛇传》、《玉堂春》、《血手印》等戏,一个戏一演就是三、四个月,观众为了购得戏票,搬了铺盖到剧场门口排队,上座盛况,经年不衰,随着不断演出,剧团的声望和影响越来越大。

为了进一步巩固剧团,提高演出质量,一九五二年,在戚雅仙的带领下,进行改制、改人、改戏,选出了团长、团委、艺委各级机构,增强了各队组织,把拆账制改为工资制,订立了创作、排演、劳保福利等系列制度,这在当时民营剧团中还是第一个,受到了市有关领导的肯定和表扬,对以后剧团的发展起了一定的保证作用。

在剧团发展过程中,十分重视创作人员。五〇年剧团初建时,只有编剧红枫一人,以后陆续发展,吸收了金风、李卓云、傅骏、孙旭、孔敏等人入团,成立了创作室,三编三导,创作演出了大小作品近百个,其中不仅有悲剧,还有如《王老虎抢亲》、《救风尘》等喜剧,不仅演古装戏,还曾排演了《一个平凡的母亲》、《红色医生》、《祝福》、《中华儿女》、《赵一曼》、《丰收之后》、《教育新篇》等现代观,不仅排传统戏,还新编了不少历史剧如:《还我台湾》、《文姬归汉》、《红袄双枪》、《越王勾践》等。在“百花齐放、推陈出新"的方针指引下,剧团所反映的题材是极为广泛的,体裁风格也是多样化的。三十几年来,戚雅仙、毕春芳演出的剧目全出于这些编导之手,如:《龙凤花烛》、《白蛇传》、《血手印》、《玉堂春》、《王老虎抢亲》等戏,都成为具有流派特色,广受观众欢迎的剧团保留剧目,红枫的《彩虹万里》、《白蛇传》、《祝福》、《救风尘》、《林冲》、《王老虎抢亲》等;傅骏的《血手印》等剧本先后在上海出版。剧团在充分调动发挥创作人员内在力量的同时,还十分重视外在因素,如:著名的电影导演杨小仲、应云卫,昆剧前辈郑传鉴、汪传铃、方传芸,作曲家刘如曾、连波、项管笙、金茄等均曾到剧团来进行过导演、技导、作曲工作。

五六年,剧团通过民改整风等运动,归属新成区,(后并入静安区)加强了党的领导,建立了剧团党支部,全团演职人员政治思想有了进一步的提高,艺术上也出现了新的面貌。为了提高艺术素质,保证创作质量,编、导、演从创作需要出发,好几次去实地、深入生活。如排演《祝福》时,剧组到绍兴鲁迅故乡去体验生活;写《红色医生》时远去甘肃,深入藏族少数民族地区了解情况;排《红袄双枪》时去山东苔县马鬃山实地考察,搜集资料。为了配合当时的政治形势,上街头宣传演出,下部队慰问演出,到农村、工厂送戏上门,如:为抗美援朝捐献飞机大炮参加义演,为筹建“越剧之家"也举行了义演等。尤其是大跃进一九六〇年,全团同志将铺盖搬到徐汇剧场,通宵达旦地边写边排大型剧目《开天辟地》等。那时,只要党一声号召,剧团就紧紧跟上,只有一个心眼:尽文艺工作者之职,为党的事业作贡献。为了扩大影响,从五六年起,剧团订出每年三个月的时间到全国各地巡回演出的计划,受到各地广大观众的赞赏。后来,被市文化局列入了全国剧团交流演出单位,曾先后去北京、天津、济南、南昌、兰州、郑州、武汉、包头、呼和浩特、南京、杭州、广州、深圳等地,差不多跑遍了半个中国。在北上演出中,中央很多领导同志来观看剧团的演出,戚难仙同志在一九五六年、一九五七年、一九六〇年,曾先后三次受到过周恩来总理的亲切接见。戚雅仙、毕春芳、红枫、金风、傅骏、李卓云等先后被吸收为中国戏剧家协会的会员,贺孝忠、陈金莲、魏兰芳、潘笑笑、丁兆丰、水青莲等为剧协上海分会会员。在短短的十几年中,剧团拥有几十万观众。戚雅仙、毕春芳形成了独具风格的艺术流派,不仅在全国颇有影响,在国外也有一定的声誉。

就在这时,史无前例的无产阶级文化大革命开始了,六六年十月剧团停演。最后一个戏是大众剧场演出的现代剧《沙家浜》;六七年剧团解散;六八年全体演职人员下放到崇明静安“五·七"干校劳动学习;七一年春,由干校转业分配到商店、工场、学校、清管站等单位工作。

七九年春,在中共静安区委的领导支持下,开始重新筹建剧团,八〇年二月正式成立,改称“上海市静安剧团”,戚雅仙、毕春芳、丁莲芳、水青莲等主要演员以及创作人员红枫、金风、傅骏、李卓云、贺孝忠、孔敏等原“合作”人马,大部归队。除了按发展需要吸收了部分其他剧团人员外,并把六二年曾经由原静安戏校培养出来的周雅琴、杨文蔚、朱祝芬等学生,也调回剧团,通过传、帮、带和几年的舞台实践,她们已成为戚雅仙、毕春芳的流派继承人,在社会上和观众中已有了一定的影响,并单独排演了《百花公主》、《含羞草》、《还魂记》、《双珠凤》、《光绪皇帝》、《卖油郎》、《玉蜻蜓》等戏。创造了百花公主、海俊、大郎、荷花女、杜丽娘、柳梦梅、霍定金、文必正、珍妃、花魁女、志贞、徐元宰等艺术形象。八二年,周雅琴、杨文蔚、朱祝芬三人于戏剧节得青年奖,后又被吸收为中国剧协上海分会会员。为了后继有人,八二年,剧团举办了短训班,培养出金静、董蓓芬等第三代,现在也已初露头角,曾排演了《香罗带》、《文武相求》等戏,受到了观众的欢迎。

从“合作”到“静安”三十余年,经历了好多风雨,遇到了不少波折,这里只能作一些简介略述。显然,剧团的成败聚散,无不与国家的命运,政治的形势息息相关;艺术的发展,流派的形成,是通过勇于改革、敢于探索、不断更新、同心协力得来的。要振兴越剧,办好剧团,提高质量,过去的经验教训和优良传统是值得我们今天记取和借鉴的。

一九八六年七月

猜你喜欢

越剧传统剧目《白蛇传》剧情介绍 在峨眉山修炼千年的白蛇(白素贞)和青蛇(小青),以主婢身份下凡,在杭州遇药材行伙计许仙。...

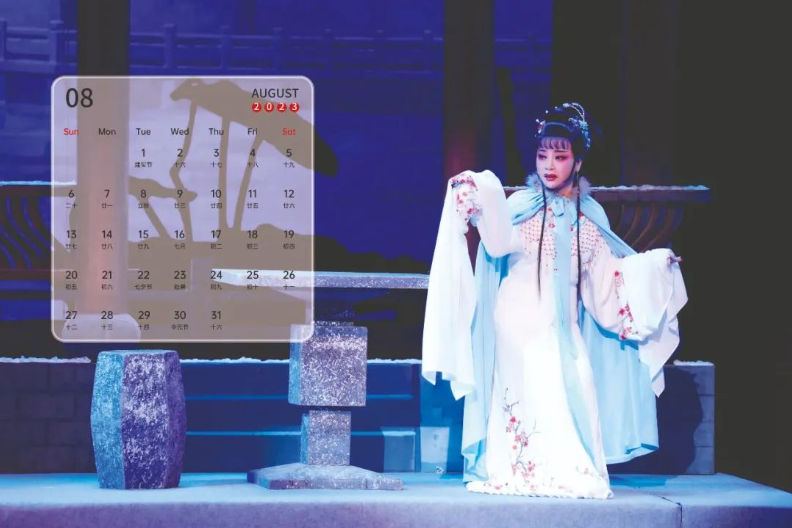

今年是中国女子越剧诞辰一百周年,也是越剧宗师戚雅仙诞辰九十五周年暨逝世二十周年为纪念越剧宗师戚雅仙我们将在周巷文化宫(周巷剧院)举办。...

袁雪芬唱腔旋律淳朴,节奏多变,感情真挚深沉,韵味醇厚,委婉缠绵,声情并茂,被称“袁派”,为戚雅仙、张云霞、吕瑞英、金采风等一批越剧演员所继承和发展。...

说起我与戚老师结下师徒情缘,要感谢当时浙江省文化厅钱法成厅长。调演结束不久,钱厅长去北京参加创作会议,正好与戚雅仙老师的爱人傅俊老师同住,钱厅长向傅骏老师提起:“我们浙江山区有一个‘小戚派’唱得不错,唱得蛮有新意的。”傅骏老师回到上海就向戚老师讲起了这事,随后戚老师就写信到我们单位。...

发表评论

评论列表