擦亮浙婺金名片 构建“中国婺剧学”

时间:2022-04-21 13:29:14 阅读: 次 作者:郭克俭

婺剧是金华土生土长的多声腔剧种,拥有悠久而丰厚的文化底蕴和鲜明而浓郁的地域艺术特色。2021年9月15日,中国戏剧家协会发文倡议,号召全国戏剧工作者认真学习贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列讲话精神,以浙婺为榜样,学习他们孜孜矻矻、勤学苦练,用汗水与坚守铸就“梅花香自苦寒来”的戏剧精神;学习他们心无旁骛、追求卓越,勇攀戏曲武戏综合艺术高峰的专业精神;学习他们践行“一棵菜”,为院团整体发展甘于奉献、甘当绿叶的团队精神;学习他们百花竞放,积极扶持培养青年戏剧人才、激扬青春活力的传承精神。全国戏剧工作者要坚定立心铸魂的神圣使命,用真涵养、高水准、实才干发光发亮,充分彰显戏剧艺术与戏剧人的真正价值,为新时代戏剧事业的繁荣发展作出新的贡献。金华市委文化工作会议提出要高水平打造“浙婺样板”,推动文艺创作攀峰,正当其时,意义重大。

一、从金华戏到婺剧

一、从金华戏到婺剧

金华古称婺州,历史悠久,文化底蕴深厚,素有“江南小邹鲁”之称。毗邻“南戏”诞生地,这里秀美的山水风物、淳朴的礼俗风情、多姿的民间艺术和包容的文化胸怀,孕育了丰富的民间戏曲声腔,取其所用声腔而名之以昆班、徽班、乱弹班、三合班,统之曰“金华戏”。作为一个戏剧称谓,“婺剧”首次出现在《美亚期刊》1927年11月16日第三版,内容系为上海美亚织绸厂总厂俱乐部工余剧社婺剧团成立纪念演出所作的演出预告。作为剧种概念,“婺剧”出现于新中国成立之初。婺剧素有“徽戏正宗、京剧祖宗、南戏活化石”之美誉,京剧大师梅兰芳先生曾不无感叹地说:“京剧的前身是徽戏,京剧要寻找自己的祖宗,看来还要到婺剧中去找。”

婺剧以其生发历时之久远性、声腔品类之多样性、剧目数量之丰富性、演剧规俗之原生性、艺术风貌之独特性、文化内涵之丰富性而闻名于中国剧坛。正如戏剧理论家刘厚生先生所言:“婺剧,是中国戏曲大家族中一个流行于地方却十分重要的剧种,一个古老但生命力旺盛的剧种,一个内涵繁杂而特色鲜明的剧种。”据统计,婺剧有“五百七十六本折子,七十二本徽戏,三十六本昆腔,三十六本乱弹,十八本高,九本滩簧,九本时调。共计七百五十六个”。剧目中有反映帝王将相题材的袍带戏、忠奸戏、公案戏、武打戏等,令爱恨分明的农民如醉如痴、热泪盈眶;而更多的则是反映乡俗生活、人文变迁的充满浓郁生活情趣内容,洋溢着忠孝节义、尊老爱幼、扶正祛邪、见义勇为等中华优秀文化传统美德。

对于浙中人民来说,看婺剧、听婺剧、学婺剧是一件有“瘾”的事情,俗语说“锣鼓响、脚底痒”,说的便是人们对于婺剧班社演出抑制不住的迷恋。而正是这种乡村田野中的演出活动,造就了婺剧夸张粗放、大开大合、大锣大鼓、大红大绿、大吼大叫、大蹦大跳的表演特色,形成了“文戏武做,武戏文做”“文戏踩破台,武戏慢慢来”的独特审美风格。这种特色源于民间观众群体的需要,因受众群体多为务农者,受教育水平有限,对于人物、剧情、情感的表达流露于表情、肢体动作之上,也就要求婺剧必须以此为审美标准。 二、出人出戏出效益

二、出人出戏出效益

2006年11月8日,时任浙江省委书记习近平同志给浙婺发来贺信,对浙江婺剧团成立五十周年表示热烈祝贺,高度肯定浙婺取得的成绩,希望“把握时代脉搏,突出浙江特色,多出人民群众喜闻乐见的艺术精品,为浙江的科学发展和社会和谐作出新的贡献”。习近平同志的亲切关怀和殷殷重托极大地鼓舞了浙婺人振兴传统戏曲的信心。2011年,浙江婺剧团与金华市婺剧团合并,更名为浙江婺剧艺术研究院。改制10余年来,浙婺不断开拓进取、创新发展,在人才培养、创作演出、自身运营等方面,取得了骄人业绩,成为国有文艺院团体制改革的成功样本。浙婺狠抓剧目生产,加工复排青春版《穆桂英》《白蛇传》等传统婺剧大戏近30部,移植改编《红灯记》《程婴救孤》等其他剧种大戏10余部,抢救编排《装疯骂殿》《小商河》等婺剧传统折子戏50多出,创作编排了《宫锦袍》《血路芳华》等15部大型历史剧和现代戏。特别是在传统剧目创新方面,在充分发挥婺剧表演特色的基础上,结合新时代观众审美多样化需要,以多种版本适应多种需要,实现了创造性转化。

剧目创新使得婺剧作为剧种拥有了当代活力、注入了新时代风貌,赋予老剧本、老唱腔的时代价值与时代气息。以戏育人,以人促戏,是浙婺蒸蒸日上的法宝。近年来,浙婺组建的“陈美兰新剧目创作团队”,培养出一拨又一拨后起之秀,同时创排了一批脍炙人口的舞台剧目。浙婺不仅涌现出两位80后中国戏剧梅花奖得主,更有一批深受观众喜爱的青年演员脱颖而出。浙婺行当齐全、人才辈出的主要原因,在于演员的勤奋刻苦练功和日积月累的舞台实践。浙婺青年演员最宝贵的青春年华都得以挥洒在婺剧舞台之上,优秀青年演员每年担纲主要角色的演出场次约100场。同时,对于有发展潜力的演员,剧团更是全力支持;聘请著名导演指导、外聘老师教学或选送深造皆由剧团运营。而对于院内经典剧目角色配备,则是有意识挑选了多套演员担任主演,全方位、多渠道助推新人成长。

剧目与人才并蒂开放,促使浙婺在时代浪潮中勇攀新高,形成循环迭代的人才培养与剧目创新,实现剧目内容风靡、演员团队稳定的大好局势。浙婺先后20次登上央视春晚、新年戏曲晚会及庆祝中国共产党成立100周年《伟大征程》文艺演出等高规格舞台,成为全国唯一全面参与国家及最高规格演出的地方戏院团。其足迹遍及国内城乡及49个国家和地区,每年演出达500多场,深受国内外观众的喜爱,出人出戏出效益,形成了享誉中国戏坛的“浙婺现象”。

三、构建“中国婺剧学”

婺剧流行于浙中南、赣东北和闽北地区,核心地区是金华、衢州和丽水。现有7个国有婺剧院团,100多个农村职业剧团。婺剧是一个诞生于小地方的大剧种,在婺剧500年发展过程中,积淀了具有金衢本土特色、内容丰富(包括地方习俗、民间信仰、行话、戏谚等)的剧种文化,饱含哲理的艺术观和道德价值取向,词句表达自然质朴,故事情节鲜明生动,音乐风格粗犷豪放、韵味浓厚,彰显着婺剧地域风格、艺术个性和人文精神。

作为领军婺剧团,“浙婺样板”的成功经验为婺剧舞台艺术的发展营造了绝好的外部环境,打下了坚实的基础。作为首批“浙江文化印记”入选项目,如何在“大婺剧”戏曲生态圈和所有剧团共生共赢的良睦竞争格局中,推动剧种和剧团健康和可持续发展,当务之急就是要建构“中国婺剧学”理论话语体系。所谓“婺剧学”,就是以婺剧为核心进行内涵与外延研究的学问,是依托于“浙学”“婺学”“宋韵”的体系建构。“婺剧学”包含对“浙婺样板”成功经验的可行性复制推广,婺剧发展生态圈追求的剧种繁荣,继而在此基础上挖掘婺剧的民俗文化、文学底蕴、审美倾向、发展规律、艺术批评、接受心理、剧团经济、历史考证、剧目创作、文化现象、体系制度、地理环境、图绘影像、方言土语等多方面的内涵与外延,形成融合文艺学、历史学、民俗学、人类学、语言学、社会学、表演艺术学等为一体的跨学科建构。

“婺剧学”的专门学建构是婺剧未来发展的必经之路,但在当下婺剧仍需不断迈进、提升自我。首先是对婺剧艺术认知上要与时俱进,作为在近代以来逐渐形成的新式剧场式艺术,有别于昔日的广场艺术,观众的互动极为重要,要在剧目新创中有意识地为观众“留白”,特别要彰显剧场艺术所长。其次是剧目创作仍要坚持以复排、改编、移植为主的传统剧目新创,坚持创作“立得住、传得开、留得下”的精品婺剧。再次是继续保持重视人才、培养人才、人尽其才的优良传统,坚持“传带帮”的新老相扶,广泛吸纳潜力型人才,组织召开青年研习会、学术研讨会,坚实走好脚下每一步。

著名戏剧理论家郭汉城先生曾说过:“婺剧是一个很有前途的剧种,它沐浴着时代的光辉继续在前进的路上……”古老婺剧在新时代正散发出崭新而独特的艺术魅力,展现出当今婺剧根在农村、枝在城市、花开境外、硕果累累的全新人文景象,要把婺剧打造成享誉全国的文化金名片。坚定立心铸魂的神圣使命,在新时代中国戏剧事业大繁荣大发展的进程中作出新的贡献。

(作者系浙江师范大学施光南音乐学院院长、教授、博士生导师)

金华古称婺州,历史悠久,文化底蕴深厚,素有“江南小邹鲁”之称。毗邻“南戏”诞生地,这里秀美的山水风物、淳朴的礼俗风情、多姿的民间艺术和包容的文化胸怀,孕育了丰富的民间戏曲声腔,取其所用声腔而名之以昆班、徽班、乱弹班、三合班,统之曰“金华戏”。作为一个戏剧称谓,“婺剧”首次出现在《美亚期刊》1927年11月16日第三版,内容系为上海美亚织绸厂总厂俱乐部工余剧社婺剧团成立纪念演出所作的演出预告。作为剧种概念,“婺剧”出现于新中国成立之初。婺剧素有“徽戏正宗、京剧祖宗、南戏活化石”之美誉,京剧大师梅兰芳先生曾不无感叹地说:“京剧的前身是徽戏,京剧要寻找自己的祖宗,看来还要到婺剧中去找。”

婺剧以其生发历时之久远性、声腔品类之多样性、剧目数量之丰富性、演剧规俗之原生性、艺术风貌之独特性、文化内涵之丰富性而闻名于中国剧坛。正如戏剧理论家刘厚生先生所言:“婺剧,是中国戏曲大家族中一个流行于地方却十分重要的剧种,一个古老但生命力旺盛的剧种,一个内涵繁杂而特色鲜明的剧种。”据统计,婺剧有“五百七十六本折子,七十二本徽戏,三十六本昆腔,三十六本乱弹,十八本高,九本滩簧,九本时调。共计七百五十六个”。剧目中有反映帝王将相题材的袍带戏、忠奸戏、公案戏、武打戏等,令爱恨分明的农民如醉如痴、热泪盈眶;而更多的则是反映乡俗生活、人文变迁的充满浓郁生活情趣内容,洋溢着忠孝节义、尊老爱幼、扶正祛邪、见义勇为等中华优秀文化传统美德。

对于浙中人民来说,看婺剧、听婺剧、学婺剧是一件有“瘾”的事情,俗语说“锣鼓响、脚底痒”,说的便是人们对于婺剧班社演出抑制不住的迷恋。而正是这种乡村田野中的演出活动,造就了婺剧夸张粗放、大开大合、大锣大鼓、大红大绿、大吼大叫、大蹦大跳的表演特色,形成了“文戏武做,武戏文做”“文戏踩破台,武戏慢慢来”的独特审美风格。这种特色源于民间观众群体的需要,因受众群体多为务农者,受教育水平有限,对于人物、剧情、情感的表达流露于表情、肢体动作之上,也就要求婺剧必须以此为审美标准。

2006年11月8日,时任浙江省委书记习近平同志给浙婺发来贺信,对浙江婺剧团成立五十周年表示热烈祝贺,高度肯定浙婺取得的成绩,希望“把握时代脉搏,突出浙江特色,多出人民群众喜闻乐见的艺术精品,为浙江的科学发展和社会和谐作出新的贡献”。习近平同志的亲切关怀和殷殷重托极大地鼓舞了浙婺人振兴传统戏曲的信心。2011年,浙江婺剧团与金华市婺剧团合并,更名为浙江婺剧艺术研究院。改制10余年来,浙婺不断开拓进取、创新发展,在人才培养、创作演出、自身运营等方面,取得了骄人业绩,成为国有文艺院团体制改革的成功样本。浙婺狠抓剧目生产,加工复排青春版《穆桂英》《白蛇传》等传统婺剧大戏近30部,移植改编《红灯记》《程婴救孤》等其他剧种大戏10余部,抢救编排《装疯骂殿》《小商河》等婺剧传统折子戏50多出,创作编排了《宫锦袍》《血路芳华》等15部大型历史剧和现代戏。特别是在传统剧目创新方面,在充分发挥婺剧表演特色的基础上,结合新时代观众审美多样化需要,以多种版本适应多种需要,实现了创造性转化。

剧目创新使得婺剧作为剧种拥有了当代活力、注入了新时代风貌,赋予老剧本、老唱腔的时代价值与时代气息。以戏育人,以人促戏,是浙婺蒸蒸日上的法宝。近年来,浙婺组建的“陈美兰新剧目创作团队”,培养出一拨又一拨后起之秀,同时创排了一批脍炙人口的舞台剧目。浙婺不仅涌现出两位80后中国戏剧梅花奖得主,更有一批深受观众喜爱的青年演员脱颖而出。浙婺行当齐全、人才辈出的主要原因,在于演员的勤奋刻苦练功和日积月累的舞台实践。浙婺青年演员最宝贵的青春年华都得以挥洒在婺剧舞台之上,优秀青年演员每年担纲主要角色的演出场次约100场。同时,对于有发展潜力的演员,剧团更是全力支持;聘请著名导演指导、外聘老师教学或选送深造皆由剧团运营。而对于院内经典剧目角色配备,则是有意识挑选了多套演员担任主演,全方位、多渠道助推新人成长。

剧目与人才并蒂开放,促使浙婺在时代浪潮中勇攀新高,形成循环迭代的人才培养与剧目创新,实现剧目内容风靡、演员团队稳定的大好局势。浙婺先后20次登上央视春晚、新年戏曲晚会及庆祝中国共产党成立100周年《伟大征程》文艺演出等高规格舞台,成为全国唯一全面参与国家及最高规格演出的地方戏院团。其足迹遍及国内城乡及49个国家和地区,每年演出达500多场,深受国内外观众的喜爱,出人出戏出效益,形成了享誉中国戏坛的“浙婺现象”。

三、构建“中国婺剧学”

婺剧流行于浙中南、赣东北和闽北地区,核心地区是金华、衢州和丽水。现有7个国有婺剧院团,100多个农村职业剧团。婺剧是一个诞生于小地方的大剧种,在婺剧500年发展过程中,积淀了具有金衢本土特色、内容丰富(包括地方习俗、民间信仰、行话、戏谚等)的剧种文化,饱含哲理的艺术观和道德价值取向,词句表达自然质朴,故事情节鲜明生动,音乐风格粗犷豪放、韵味浓厚,彰显着婺剧地域风格、艺术个性和人文精神。

作为领军婺剧团,“浙婺样板”的成功经验为婺剧舞台艺术的发展营造了绝好的外部环境,打下了坚实的基础。作为首批“浙江文化印记”入选项目,如何在“大婺剧”戏曲生态圈和所有剧团共生共赢的良睦竞争格局中,推动剧种和剧团健康和可持续发展,当务之急就是要建构“中国婺剧学”理论话语体系。所谓“婺剧学”,就是以婺剧为核心进行内涵与外延研究的学问,是依托于“浙学”“婺学”“宋韵”的体系建构。“婺剧学”包含对“浙婺样板”成功经验的可行性复制推广,婺剧发展生态圈追求的剧种繁荣,继而在此基础上挖掘婺剧的民俗文化、文学底蕴、审美倾向、发展规律、艺术批评、接受心理、剧团经济、历史考证、剧目创作、文化现象、体系制度、地理环境、图绘影像、方言土语等多方面的内涵与外延,形成融合文艺学、历史学、民俗学、人类学、语言学、社会学、表演艺术学等为一体的跨学科建构。

“婺剧学”的专门学建构是婺剧未来发展的必经之路,但在当下婺剧仍需不断迈进、提升自我。首先是对婺剧艺术认知上要与时俱进,作为在近代以来逐渐形成的新式剧场式艺术,有别于昔日的广场艺术,观众的互动极为重要,要在剧目新创中有意识地为观众“留白”,特别要彰显剧场艺术所长。其次是剧目创作仍要坚持以复排、改编、移植为主的传统剧目新创,坚持创作“立得住、传得开、留得下”的精品婺剧。再次是继续保持重视人才、培养人才、人尽其才的优良传统,坚持“传带帮”的新老相扶,广泛吸纳潜力型人才,组织召开青年研习会、学术研讨会,坚实走好脚下每一步。

著名戏剧理论家郭汉城先生曾说过:“婺剧是一个很有前途的剧种,它沐浴着时代的光辉继续在前进的路上……”古老婺剧在新时代正散发出崭新而独特的艺术魅力,展现出当今婺剧根在农村、枝在城市、花开境外、硕果累累的全新人文景象,要把婺剧打造成享誉全国的文化金名片。坚定立心铸魂的神圣使命,在新时代中国戏剧事业大繁荣大发展的进程中作出新的贡献。

(作者系浙江师范大学施光南音乐学院院长、教授、博士生导师)

猜你喜欢

京剧排演现代戏和新编历史剧中,在京剧的声腔方面有了很多的创新和突破,诞生了许多新的板式,随着历史和京剧艺术的向前发展,京剧声腔会有更灿烂的明天。...

作为国家级非物质文化遗产之一的婺剧是浙江省第二大剧种,迄今已有五百多年历史。在本次马德里的专场演出中,剧团为西班牙观众精心准备了一场中国戏曲艺术饕宴——《天女散花》《抬花轿》《三岔口》《吕布试马》《三打白骨精》等经典名段陆续登场,演员们以生动鲜活的表演、华丽明艳的扮相以及让人惊叹的武术和杂技,成功征服了全场观众,掌声和喝彩声如潮水般奔涌不断。...

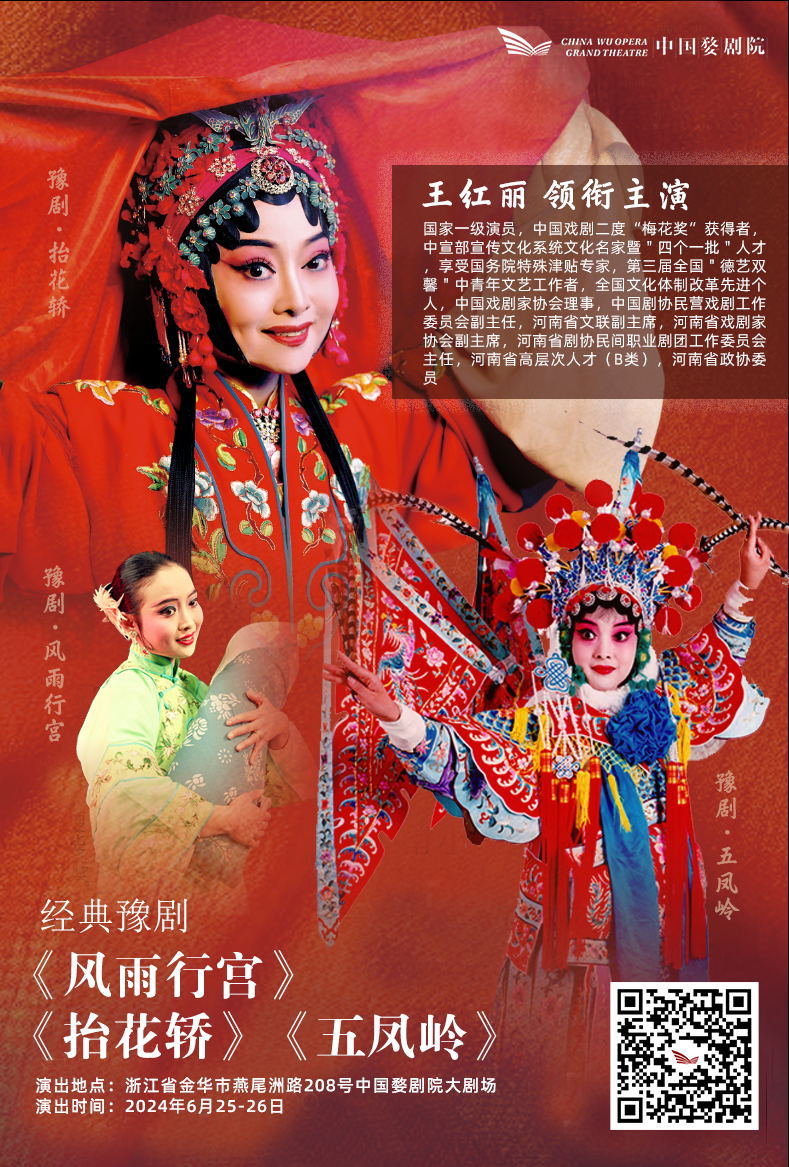

河南小皇后豫剧团6月25日将在中国婺剧院大剧场演出豫剧剧目《风雨行宫》演员 王红丽 李康英 赵文东 林佞。...

以著名京剧表演艺术家张君秋为例,他在继承程派声腔的基础上,结合自己的嗓音条件和表演风格,进行了创新和发展,张君秋的唱腔既有程派的韵味,又有自己独特的风格。...

浙江建德是中国最早发展“大棚草莓”种植的县市之一,被誉为“中国草莓之乡”。婺剧现代戏《草莓红了》正是以建德“40余年草莓追梦路上”的真实事迹为原型,坚持现实主义的创作原则,讲述一代草莓种植大户赵金福,为保障自家草莓公司的市场竞争力,催促农科博士后女儿赵晴辞职回家,为自家开发草莓新品种。...

京剧科班教育,让演员能够系统地接受戏曲基本功训练。我们的婺剧演员,有的唱了好多年戏,婺剧的板式都没明白。...

婺剧《李世民亲政》虽然是历史老题材老故事,但作者穿越历史时空,用独特的视角,解读了李世民、魏征这对君臣“千古君臣梦”。因为李世民和魏征“同有一个强国梦,同为一份社稷情”。因而,他们的冲突必然是治国理念的大冲突,他们的对话也必然是智者的对话,这也是编剧不同于以往根据这一题材创作的文艺作品的独特之处。...

浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)婺剧《三打白骨精》演员表 周宏伟、杨霞云、楼胜、董旭阳、刘福明、张莹、高倩、孙自山、陈晓建、陶永晶、宋保端、刘宁、王瑞丰、赵孔杰。...

发表评论

评论列表