传统戏剧的现代性突围——以新编大型二人台现代戏《雁门关下》为例

时间:2025-08-07 15:44:26 阅读: 次 作者:李艳秋、张斯直

我国戏曲发展源远流长,在不同时代都会呈现出不同的而又十分独特的艺术形态、文化内涵和时代特点。然而在全球化和数字化双重冲击下的今天,我国传统戏曲又面临着传承与发展的严峻挑战。如何在保持传统戏曲艺术本真性的同时,实现创造性转化与创新性发展,从而更好地适应时代,也就成为我国当代戏曲创新发展亟需解决的课题。在这种情况下,忻州文化研究院新编的大型二人台现代戏《雁门关下》,以忻州雁门关黄酒产业的发展振兴为叙事主线,通过传统戏曲形式与现代舞台语汇的融合,不仅成功塑造了一部具有时代特点和精神的舞台作品,更探索出一条地方戏曲的现代化路径。该剧的实践表明,传统戏曲的创新并非是对古典美学的背离,传统戏曲的发展更需要融入一些现代的符号和内容,并通过激活其内在生命力,使其成为承载当代价值、回应现实问题的重要文化载体。

主题重构:从历史叙事到现实观照

山西历史悠久,文化灿烂,传统文化如晋剧、二人台、摔跤、八音鼓吹、面塑等享誉全国,特别是二人台,由于其短小精干、生动活泼、载歌载舞、能够真实反映基层老百姓的生活,而受到基层群众的钟爱,逐渐发展成为我国北方地区一个独特的戏曲剧种,曾产生过广泛的影响,如保留至今的二人台戏剧《走西口》《卖菜》《五哥放羊》《挂红灯》《打金钱》等,被誉为二人台的经典剧目,直到现在山西仍有不少基层剧团上演(忻州上演尤甚)。我省传统二人台的影响力和传承力,由此可见一斑。2006年,忻州二人台被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录,目前已成为忻州市重要的文化品牌之一。

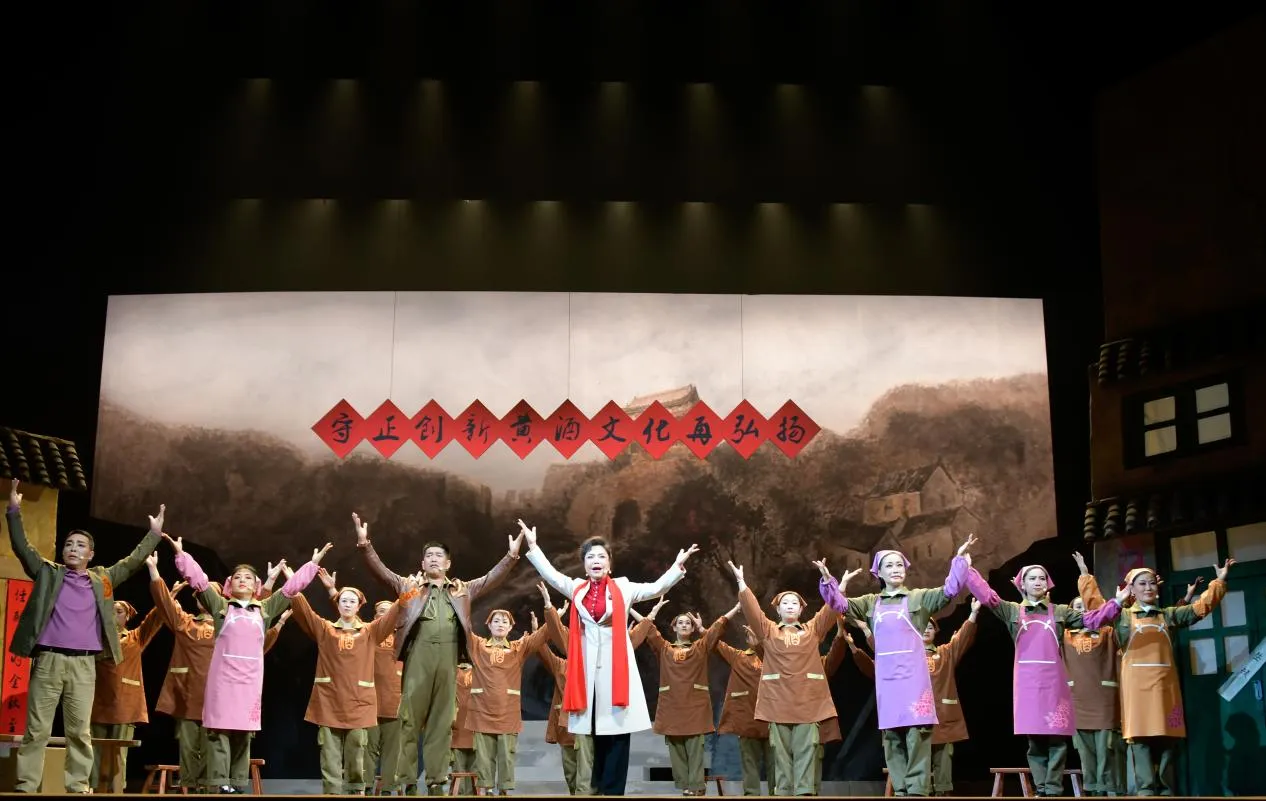

可是,随着社会文化和文明的不断发展,忻州市传统的二人台面临着如何传承和发展的困局。面对困局,忻州文化研究院二人台剧团将目光投向乡村振兴与产业转型这一现实议题,尝试创排了大型二人台现代戏《雁门关下》,并于2024年6月11日在忻州剧院首次公演,9月21日参加了第十八届山西省“杏花奖”评比展演。这也是忻州市二人台剧团近年来首次对大型现代剧目所进行的一次新探索,目的是打破忻州二人台发展困局,为其传承发展助力。 全剧以忻州雁门关下一家古老的黄酒酿造企业在困境中坚守、一代代传承古方酿造技艺的故事进行改编。一方面,在新时代,传统黄酒企业面临市场化、信息化和转型发展等严峻挑战;另一方面,传统企业同时迎来了雁门关文旅融合发展、雁门黄酒小镇建设和全面推动乡村振兴等时代发展机遇。如何“化危为机”,走出一条黄酒自身的发展新路,是时代赋予当代企业家的责任。在该剧中,新一代黄酒厂继承人郭雁、高思玖夫妇返乡创业,以现代企业管理和营销方式推动酒厂转型升级,打开了乡村振兴、文旅融合发展新道路,揭示了传统技艺在现代化浪潮中的生存困境与突围可能。

全剧以忻州雁门关下一家古老的黄酒酿造企业在困境中坚守、一代代传承古方酿造技艺的故事进行改编。一方面,在新时代,传统黄酒企业面临市场化、信息化和转型发展等严峻挑战;另一方面,传统企业同时迎来了雁门关文旅融合发展、雁门黄酒小镇建设和全面推动乡村振兴等时代发展机遇。如何“化危为机”,走出一条黄酒自身的发展新路,是时代赋予当代企业家的责任。在该剧中,新一代黄酒厂继承人郭雁、高思玖夫妇返乡创业,以现代企业管理和营销方式推动酒厂转型升级,打开了乡村振兴、文旅融合发展新道路,揭示了传统技艺在现代化浪潮中的生存困境与突围可能。

黄酒作为剧中核心意象,既是千年酿造技艺的物质载体,也是晋北地域文化的象征符号。剧中通过“古方酿造技艺”与“现代企业管理”的冲突,构建了传统与现代的对话场域。如第二场“家庭风波”中,父亲对古法酿造的坚守与子女引入标准化生产的尝试形成张力,这种代际观念的碰撞正是中国乡土社会转型的缩影。黄酒由此超越了单纯的物象,成为连接历史记忆与当代实践的媒介。 该剧通过五场剧的结构设计(回乡救厂、家庭风波、黄酒情深、转型发展、滹沱水长),将乡村振兴的宏大命题具象化为个体命运的选择。郭雁夫妇放弃都市生活回归乡土,既是对“离乡—归乡”传统母题的延续,更注入了新时代青年敢于担当、积极投身于当代基层建设的价值取向。

该剧通过五场剧的结构设计(回乡救厂、家庭风波、黄酒情深、转型发展、滹沱水长),将乡村振兴的宏大命题具象化为个体命运的选择。郭雁夫妇放弃都市生活回归乡土,既是对“离乡—归乡”传统母题的延续,更注入了新时代青年敢于担当、积极投身于当代基层建设的价值取向。

形式创新:传统程式与现代美学的共生

传统二人台作为流行于晋北、内蒙古的民间小戏,在长期的演出过程中,其表演程式、音乐板式与方言特色构成了独特的艺术基因:一是从演出时间看,时长大约为15分钟到半个小时;二是从演出人物看,多为一男一女,有时两女一男或两男一女,这在上世纪七十年代基层改编的二人台中常见,但都不是传统二人台剧目,大多是在传统的基础上新编;三是从故事情节看,通常是一条线索,情节单一;四是从语言看,无论是唱词还是道白,都是地方的生活化语言,朴素平实、幽默风趣;五是从音乐唱腔看,曲调优美流畅,唱腔清新婉转,别有风味;六是从演出所用道具来看,多为扇子、手绢、鞭子等。七是从构成戏剧最基本的要素——冲突看,多为发生在男女之间的思想和情感。 《雁门关下》全剧除男女主角外,出场人物多达40余人,这对以传统小戏为主的二人台艺术是一种十分大胆的创新。此外,该剧还大胆融入现代舞台技术,实现了从“广场艺术”到“剧场艺术”的新探索。

《雁门关下》全剧除男女主角外,出场人物多达40余人,这对以传统小戏为主的二人台艺术是一种十分大胆的创新。此外,该剧还大胆融入现代舞台技术,实现了从“广场艺术”到“剧场艺术”的新探索。

该剧表演保留了传统二人台“丑旦对唱”“走场子”等经典程式,通过角色心理的细腻刻画突破了传统行当的限制。如在“转型发展”这一幕中,高思玖就以虚实结合的肢体语言表现主人公面对市场压力的焦虑。这种表演的“破界”,使地方小戏具备了承载复杂叙事的能力。现代舞台与投影技术的运用,突破了二人台“一桌二椅”的简朴传统。如在“黄酒情深”场景中,虚实结合的酿酒工坊投影与实体道具形成蒙太奇效果,将酿造工序升华为文化传承的仪式呈现。这种视觉语言的创新,强化了其象征表意功能。

文化认同:地域性与普世性的辩证

该剧浓郁的忻州特色——晋方言的诙谐表达、雁门关的地理意象、黄酒酿造的非遗技艺——构成了独特的文化标识。但该剧并未局限于对地域符号的堆砌,该剧试图通过代际冲突的普遍性和情感结构的当代共鸣实现价值的传递。两代人关于技艺传承的争论,折射出全球化时代所有传统行业面临的共性难题。父亲郭守业“酒香不怕巷子深”的朴素信念,与女儿高思玖“品牌化运营”的现代理念,本质上是对文化传承路径的不同认知。这种冲突的戏剧化处理,唤起了观众对“传统如何活在当下”的集体思考。剧中普通百姓的“艰难起伏与温暖守护”,如酿酒工酒坛子默默守护古窖池、村民自发支持酒厂渡劫回生等情节,既延续了中国戏曲“苦情戏”的情感模式,又注入了“共同体意识”的现代伦理。这种情感共鸣超越了地域界限,构建起观众对乡村振兴的情感认同,从而具有了大众化的共同认知,普世性显示十分明显。

启示与反思:戏曲现代化的路径探索

《雁门关下》的首演成功,改变了观众对晋北(忻州)二人台只能唱传统小戏的刻板印象,使观众看到二人台未来发展的更多可能性,从而为传统戏曲的创新发展提供了多重启示:一是内容生产的现实转向。戏曲现代化不能停留在形式上的猎奇,而需直面当下,关注当代人的精神追求。该剧将非遗保护、乡村振兴、文旅融合等时代命题转化为戏剧冲突,以期将传统戏曲成为当代思考现实问题的公共平台;二是传承主体的开放融合。该剧特邀山西省京剧院、艺术研究院专家参与创作,这种跨剧种的合作模式打破了地方戏的封闭性,为二人台传承发展提供了更多可能;三是观众接受的美学调适。年轻观众对“综合艺术形式”的接受度,提示戏曲创新需在尊重本体规律的前提下,适度吸纳音乐剧等流行元素。剧中“文旅融合”情节与忻州现实发展的互动,更创造出“观演互动”的新型文化消费场景。 当然,该剧仍有提升空间:现代企业管理细节的戏剧化处理稍显概念化;部分唱词在方言使用与普通话普及间存在平衡难题;剧种特色表现存在美中不足,但这些在探索中的不足,恰恰折射出传统戏曲现代化进程的复杂性与长期性,更为后续发展带来很多经验和思考。

当然,该剧仍有提升空间:现代企业管理细节的戏剧化处理稍显概念化;部分唱词在方言使用与普通话普及间存在平衡难题;剧种特色表现存在美中不足,但这些在探索中的不足,恰恰折射出传统戏曲现代化进程的复杂性与长期性,更为后续发展带来很多经验和思考。

《雁门关下》的创作实践表明,传统戏曲的创造性转化并非对古典美学的消解,而是通过激活其文化基因,使其在新的时代语境中重获生命力。当滹沱河水伴着二人台的曲调在舞台上流淌,我们看到的不仅是雁门黄酒的振兴故事,更是一部中国传统文化在现代化进程中的深度突围。实践表明,将戏曲的根须深扎于现实土壤,让传统程式与当代审美对话共生,地方小戏也能够突破地域的藩篱,在新时代的舞台上奏响黄钟大吕。

作者:李艳秋 忻州文化研究院全媒体编辑室主任

张斯直 忻府区党史研究室

主题重构:从历史叙事到现实观照

山西历史悠久,文化灿烂,传统文化如晋剧、二人台、摔跤、八音鼓吹、面塑等享誉全国,特别是二人台,由于其短小精干、生动活泼、载歌载舞、能够真实反映基层老百姓的生活,而受到基层群众的钟爱,逐渐发展成为我国北方地区一个独特的戏曲剧种,曾产生过广泛的影响,如保留至今的二人台戏剧《走西口》《卖菜》《五哥放羊》《挂红灯》《打金钱》等,被誉为二人台的经典剧目,直到现在山西仍有不少基层剧团上演(忻州上演尤甚)。我省传统二人台的影响力和传承力,由此可见一斑。2006年,忻州二人台被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录,目前已成为忻州市重要的文化品牌之一。

可是,随着社会文化和文明的不断发展,忻州市传统的二人台面临着如何传承和发展的困局。面对困局,忻州文化研究院二人台剧团将目光投向乡村振兴与产业转型这一现实议题,尝试创排了大型二人台现代戏《雁门关下》,并于2024年6月11日在忻州剧院首次公演,9月21日参加了第十八届山西省“杏花奖”评比展演。这也是忻州市二人台剧团近年来首次对大型现代剧目所进行的一次新探索,目的是打破忻州二人台发展困局,为其传承发展助力。

黄酒作为剧中核心意象,既是千年酿造技艺的物质载体,也是晋北地域文化的象征符号。剧中通过“古方酿造技艺”与“现代企业管理”的冲突,构建了传统与现代的对话场域。如第二场“家庭风波”中,父亲对古法酿造的坚守与子女引入标准化生产的尝试形成张力,这种代际观念的碰撞正是中国乡土社会转型的缩影。黄酒由此超越了单纯的物象,成为连接历史记忆与当代实践的媒介。

形式创新:传统程式与现代美学的共生

传统二人台作为流行于晋北、内蒙古的民间小戏,在长期的演出过程中,其表演程式、音乐板式与方言特色构成了独特的艺术基因:一是从演出时间看,时长大约为15分钟到半个小时;二是从演出人物看,多为一男一女,有时两女一男或两男一女,这在上世纪七十年代基层改编的二人台中常见,但都不是传统二人台剧目,大多是在传统的基础上新编;三是从故事情节看,通常是一条线索,情节单一;四是从语言看,无论是唱词还是道白,都是地方的生活化语言,朴素平实、幽默风趣;五是从音乐唱腔看,曲调优美流畅,唱腔清新婉转,别有风味;六是从演出所用道具来看,多为扇子、手绢、鞭子等。七是从构成戏剧最基本的要素——冲突看,多为发生在男女之间的思想和情感。

该剧表演保留了传统二人台“丑旦对唱”“走场子”等经典程式,通过角色心理的细腻刻画突破了传统行当的限制。如在“转型发展”这一幕中,高思玖就以虚实结合的肢体语言表现主人公面对市场压力的焦虑。这种表演的“破界”,使地方小戏具备了承载复杂叙事的能力。现代舞台与投影技术的运用,突破了二人台“一桌二椅”的简朴传统。如在“黄酒情深”场景中,虚实结合的酿酒工坊投影与实体道具形成蒙太奇效果,将酿造工序升华为文化传承的仪式呈现。这种视觉语言的创新,强化了其象征表意功能。

文化认同:地域性与普世性的辩证

该剧浓郁的忻州特色——晋方言的诙谐表达、雁门关的地理意象、黄酒酿造的非遗技艺——构成了独特的文化标识。但该剧并未局限于对地域符号的堆砌,该剧试图通过代际冲突的普遍性和情感结构的当代共鸣实现价值的传递。两代人关于技艺传承的争论,折射出全球化时代所有传统行业面临的共性难题。父亲郭守业“酒香不怕巷子深”的朴素信念,与女儿高思玖“品牌化运营”的现代理念,本质上是对文化传承路径的不同认知。这种冲突的戏剧化处理,唤起了观众对“传统如何活在当下”的集体思考。剧中普通百姓的“艰难起伏与温暖守护”,如酿酒工酒坛子默默守护古窖池、村民自发支持酒厂渡劫回生等情节,既延续了中国戏曲“苦情戏”的情感模式,又注入了“共同体意识”的现代伦理。这种情感共鸣超越了地域界限,构建起观众对乡村振兴的情感认同,从而具有了大众化的共同认知,普世性显示十分明显。

启示与反思:戏曲现代化的路径探索

《雁门关下》的首演成功,改变了观众对晋北(忻州)二人台只能唱传统小戏的刻板印象,使观众看到二人台未来发展的更多可能性,从而为传统戏曲的创新发展提供了多重启示:一是内容生产的现实转向。戏曲现代化不能停留在形式上的猎奇,而需直面当下,关注当代人的精神追求。该剧将非遗保护、乡村振兴、文旅融合等时代命题转化为戏剧冲突,以期将传统戏曲成为当代思考现实问题的公共平台;二是传承主体的开放融合。该剧特邀山西省京剧院、艺术研究院专家参与创作,这种跨剧种的合作模式打破了地方戏的封闭性,为二人台传承发展提供了更多可能;三是观众接受的美学调适。年轻观众对“综合艺术形式”的接受度,提示戏曲创新需在尊重本体规律的前提下,适度吸纳音乐剧等流行元素。剧中“文旅融合”情节与忻州现实发展的互动,更创造出“观演互动”的新型文化消费场景。

《雁门关下》的创作实践表明,传统戏曲的创造性转化并非对古典美学的消解,而是通过激活其文化基因,使其在新的时代语境中重获生命力。当滹沱河水伴着二人台的曲调在舞台上流淌,我们看到的不仅是雁门黄酒的振兴故事,更是一部中国传统文化在现代化进程中的深度突围。实践表明,将戏曲的根须深扎于现实土壤,让传统程式与当代审美对话共生,地方小戏也能够突破地域的藩篱,在新时代的舞台上奏响黄钟大吕。

作者:李艳秋 忻州文化研究院全媒体编辑室主任

张斯直 忻府区党史研究室

猜你喜欢

二人台现代剧雁门关下讲述了忻州雁门关下一家古老的黄酒酿造企业,在困境中坚守、一代代传承古方酿造技艺的故事。...

二人台现代剧《雁门关下》讲述了忻州雁门关下一家古老的黄酒酿造企业,在困境中坚守、一代代传承古方酿造技艺的故事。...

此次中国越剧精品折子戏专场,浙江小百花越剧团选择了《红楼梦葬花吟》《梁祝十八相送》《窦娥冤斩娥》这三折经典片段带到伊朗传统戏剧节上。...

感受戏曲文化的魅力,传承发扬我们优秀的戏曲文化。主讲人李树建,国家一级演员,豫剧李派老生创始人,中国戏剧家协会副主席、河南豫剧院院长,河南省男演员首位二度梅获得者。...

发表评论

评论列表