雅韵千秋——俞振飞诞辰120周年纪念展在上海展出

时间:2022-08-23 17:26:19 阅读: 次 作者:上海民盟

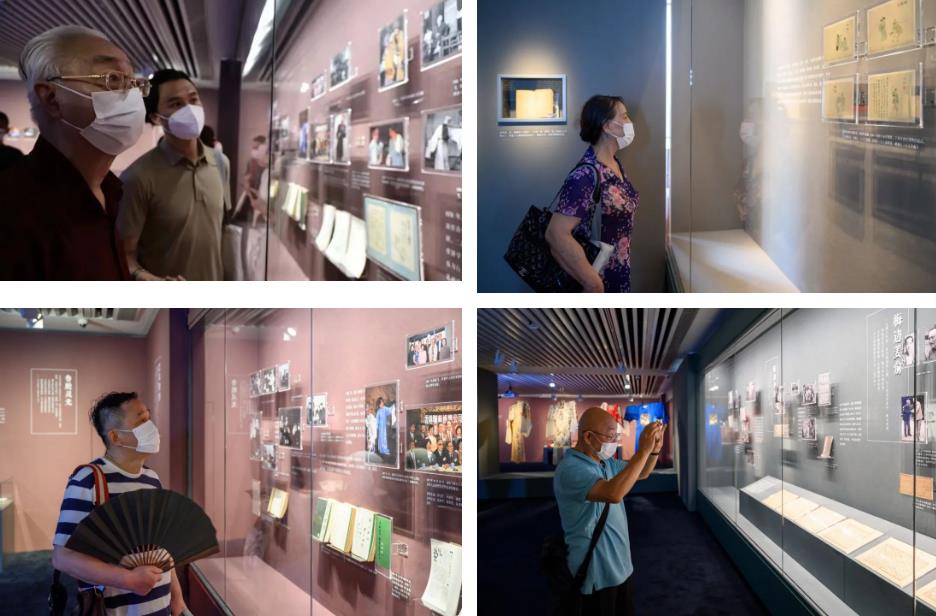

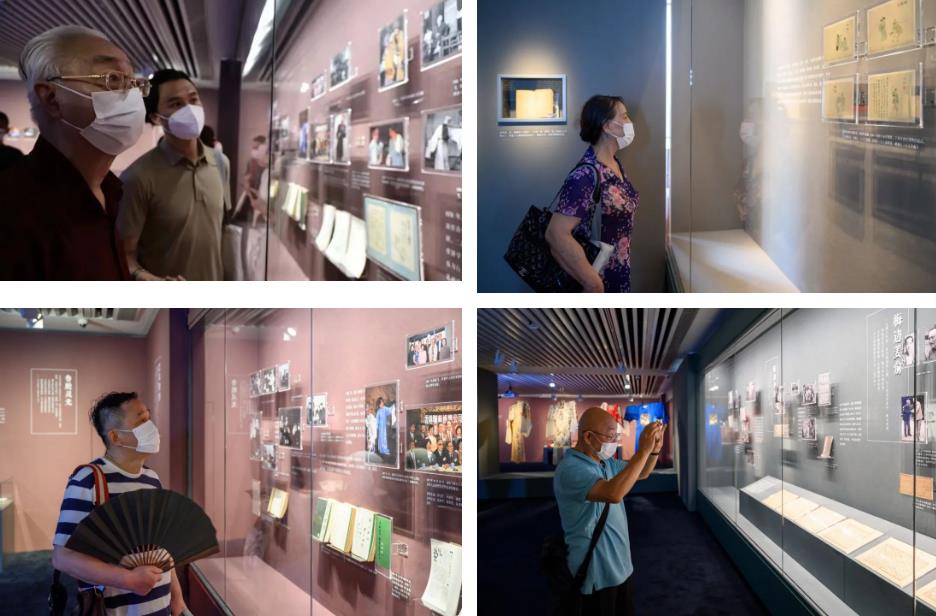

今年是京昆艺术大师、民盟盟员俞振飞诞辰120周年。为了缅怀大师,弘扬“俞派艺术”精神,激励当代戏曲艺术的守正创新,上海艺术研究中心联合上海市历史博物馆、上海昆剧团、上海戏剧学院附属戏曲学校、中国昆曲博物馆等单位主办的《雅韵千秋——俞振飞诞辰120周年纪念展》在上海市历史博物馆西楼展厅展出。在简短庄重的开幕式上,昆曲表演艺术家蔡正仁老师代表俞老弟子发言说,这是献给俞老最好的生日礼物。

几经坎坷的“大展”

这次办展是在上海被疫情笼罩的特殊时期紧张筹备的,极其不易,终于在云雾初开的7月份与市民见面。上海艺术研究中心主任夏萍介绍说:“办展的缘由主要考虑到三点:首先,俞老是为上海这座城市的文化艺术作出了极大贡献的前辈,我们不该忘记他;其次,用展览的形式梳理展示他的艺术人生更能收到形象和直观的效果,有利于传播俞老文化精神;再者,通过办展可以将分散在个人手上的重要资料集聚起来,为后人对俞老和京昆艺术研究提供资源。”

展览由“昆曲简介”“昆曲正宗”“艺兼昆黄”“承前启后”“大师流芳”五个板块组成,形式活泼,求将专业性与观赏性融为一体,将“叙史”与“传艺”相结合。以俞振飞生平为主线,突出其京昆互补、雅俗共赏的艺术特色;每个章节都以其诗词为卷首;所有的内容都严加考证,史料详实,图文并茂。比如通过幻影成像、照片盲盒等形式,再现了俞振飞重要人生阶段的声音和影像,带给观众沉浸式、互动性的体验。据悉,展览将持续到8月31日。

与众不同的“书卷气”

与众不同的“书卷气”

俞振飞1902年出生于苏州,他的父亲是江南曲圣俞粟庐——清代权威昆曲家叶堂的唯一传人。俞粟庐亲自教导儿子学习文化和昆曲,将他培养成卓越的京昆艺术大师。

正是因为有深厚的文化底蕴,俞振飞登上舞台表演时不仅技艺精湛,还透出一股浓郁的书卷气。昆曲中的小生多为书生,俞振飞用自己的“书卷气”取代了传统小生的“脂粉气”,提高了戏曲小生艺术的品位。

俞振飞5岁开始学习文化,父亲认为白话文太浅,一开始就教他读“四书五经”并练习书法。家中藏书颇丰,俞振飞从小就喜欢钻到父亲“四壁图书”的书房里去,“见书就读”,先看经、史、子、集,后看医书和各种杂书、闲书。俞振飞十几岁时就学会作诗、填词作散曲和小令,父亲在他14岁时又先后安排他拜著名画家陆廉夫、冯超然为师学画。俞振飞后来的博学多才,得益于早年读书学习的广泛。

八十抒怀

俞振飞

几经坎坷的“大展”

这次办展是在上海被疫情笼罩的特殊时期紧张筹备的,极其不易,终于在云雾初开的7月份与市民见面。上海艺术研究中心主任夏萍介绍说:“办展的缘由主要考虑到三点:首先,俞老是为上海这座城市的文化艺术作出了极大贡献的前辈,我们不该忘记他;其次,用展览的形式梳理展示他的艺术人生更能收到形象和直观的效果,有利于传播俞老文化精神;再者,通过办展可以将分散在个人手上的重要资料集聚起来,为后人对俞老和京昆艺术研究提供资源。”

展览由“昆曲简介”“昆曲正宗”“艺兼昆黄”“承前启后”“大师流芳”五个板块组成,形式活泼,求将专业性与观赏性融为一体,将“叙史”与“传艺”相结合。以俞振飞生平为主线,突出其京昆互补、雅俗共赏的艺术特色;每个章节都以其诗词为卷首;所有的内容都严加考证,史料详实,图文并茂。比如通过幻影成像、照片盲盒等形式,再现了俞振飞重要人生阶段的声音和影像,带给观众沉浸式、互动性的体验。据悉,展览将持续到8月31日。

与众不同的“书卷气”

与众不同的“书卷气”俞振飞1902年出生于苏州,他的父亲是江南曲圣俞粟庐——清代权威昆曲家叶堂的唯一传人。俞粟庐亲自教导儿子学习文化和昆曲,将他培养成卓越的京昆艺术大师。

正是因为有深厚的文化底蕴,俞振飞登上舞台表演时不仅技艺精湛,还透出一股浓郁的书卷气。昆曲中的小生多为书生,俞振飞用自己的“书卷气”取代了传统小生的“脂粉气”,提高了戏曲小生艺术的品位。

俞振飞5岁开始学习文化,父亲认为白话文太浅,一开始就教他读“四书五经”并练习书法。家中藏书颇丰,俞振飞从小就喜欢钻到父亲“四壁图书”的书房里去,“见书就读”,先看经、史、子、集,后看医书和各种杂书、闲书。俞振飞十几岁时就学会作诗、填词作散曲和小令,父亲在他14岁时又先后安排他拜著名画家陆廉夫、冯超然为师学画。俞振飞后来的博学多才,得益于早年读书学习的广泛。

和梅兰芳、程砚秋的京剧缘

梅兰芳在上世纪20年代初听到俞振飞唱昆曲后,便激动地拉着他的手不放,说:“我今天听到了真正的昆曲。”后来梅兰芳又对秘书许姬传说:“过去我在北京听到的不是正宗的昆曲,我想象中的昆曲一定是像今天听到的那样。”

1930年冬天,28岁的俞振飞在京剧名旦程砚秋的邀约下,专程到北京拜了京剧名小生程继先为师。两年后,俞振飞又应邀与程砚秋之合作,两人一直合作巡演六年,誉满京、津、沪、宁等城市。1939年起,俞振飞成为京剧四大小生之一。梅兰芳南迁、定居上海后,还请俞振飞教曲,在其帮助下研究昆曲,对以前学过演过的五十多出昆曲戏加以整理并重新认识。梅兰芳后来回忆说:“我们这个研究昆曲的小团体里,加上俞五爷,更显得热闹。那一阵我对俞派唱腔的爱好,是达于极点了。我的唱腔,也就有了部分的变化。”

自1921年到1950年的近30年间,俞振飞除了与程砚秋、梅兰芳长期合作演出外,还与其他二三十位京剧名家合作演出。“与高手过招”30年,才造就了他在京昆剧中独创的儒雅、秀逸的俞派小生风格。

复兴昆曲,守正创新

俞振飞不仅演唱一流,而且善于思考、精于创作。1955年,俞振飞到杭州参与昆剧《十五贯》的创作和修改。著名昆剧演员周传瑛说:“......我本来不是演况钟这一类角色的,但要突破自己原来行当的局限,一定得下苦功。在排练过程中,我得到许多同志的真诚帮助,振飞同志就是其中重要的一员。他花了好几个晚上来指导,不少次议论到半夜三点多钟……”

1958年,在周恩来总理的提议下,上海市戏曲学校组织班子着手改编《墙头马上》剧本,又请俞振飞、言慧珠、朱传茗等一起讨论修改。此后边排边改,反反复复排了十几遍,本子也修改了十几次。俞振飞还让学生参演,在唱腔创作和表演指导方面也作出了重要贡献。周总理看了《墙头马上》后,称赞俞、言二人为“最佳搭档”。

自1955年回上海后,俞振飞开始了其艺术生涯的辉煌阶段,在此后的漫长岁月中,他完成了熔京昆艺术为一炉、书卷气浓郁的儒雅秀逸的俞派表演艺术风格,成为公认的新中国70年戏剧史上里程碑式的昆京艺术大师和标志性的文化大家。他也是一位杰出的昆曲理论家,著有《俞振飞艺术论集》《粟庐曲谱》《振飞曲谱》等作品,他的多部舞台代表作皆成为传世经典。

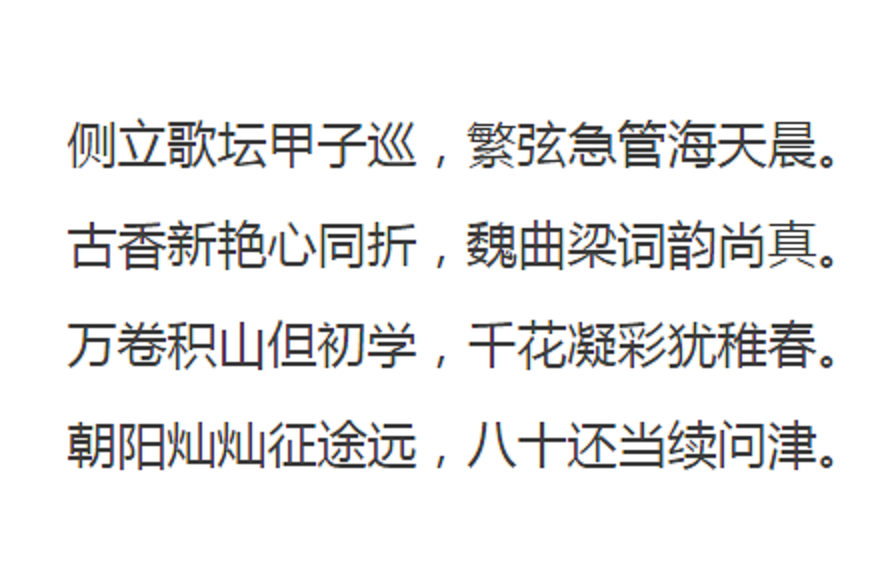

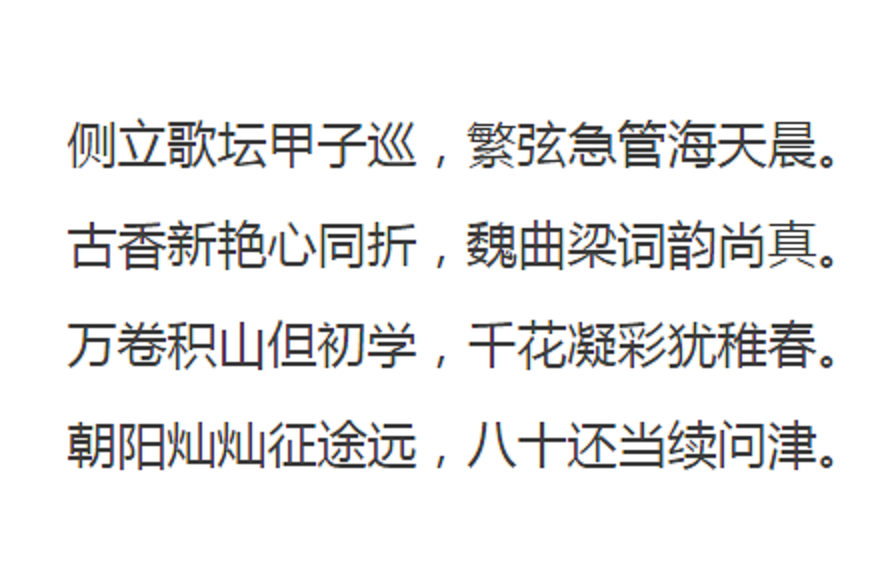

俞老于上世纪五十年代加入民盟,曾担任上海市戏曲学校校长、上海昆剧团团长和上海京剧院院长。和诸多民盟先贤一样,他不仅在艺术、学术上成就斐然,更在培养新生代方面不遗余力。作为杰出的戏曲教育家,俞老培养的小生演员有百余人,皆活跃在全国各地京昆舞台上,最著名的有蔡正仁、岳美缇、薛正康、黄正勤等。他直到晚年都心系京昆表演,年届八旬仍豪情满怀。在此,作者谨以俞老一首《八十抒怀》收尾,与诸君共勉。

梅兰芳在上世纪20年代初听到俞振飞唱昆曲后,便激动地拉着他的手不放,说:“我今天听到了真正的昆曲。”后来梅兰芳又对秘书许姬传说:“过去我在北京听到的不是正宗的昆曲,我想象中的昆曲一定是像今天听到的那样。”

1930年冬天,28岁的俞振飞在京剧名旦程砚秋的邀约下,专程到北京拜了京剧名小生程继先为师。两年后,俞振飞又应邀与程砚秋之合作,两人一直合作巡演六年,誉满京、津、沪、宁等城市。1939年起,俞振飞成为京剧四大小生之一。梅兰芳南迁、定居上海后,还请俞振飞教曲,在其帮助下研究昆曲,对以前学过演过的五十多出昆曲戏加以整理并重新认识。梅兰芳后来回忆说:“我们这个研究昆曲的小团体里,加上俞五爷,更显得热闹。那一阵我对俞派唱腔的爱好,是达于极点了。我的唱腔,也就有了部分的变化。”

自1921年到1950年的近30年间,俞振飞除了与程砚秋、梅兰芳长期合作演出外,还与其他二三十位京剧名家合作演出。“与高手过招”30年,才造就了他在京昆剧中独创的儒雅、秀逸的俞派小生风格。

复兴昆曲,守正创新

俞振飞不仅演唱一流,而且善于思考、精于创作。1955年,俞振飞到杭州参与昆剧《十五贯》的创作和修改。著名昆剧演员周传瑛说:“......我本来不是演况钟这一类角色的,但要突破自己原来行当的局限,一定得下苦功。在排练过程中,我得到许多同志的真诚帮助,振飞同志就是其中重要的一员。他花了好几个晚上来指导,不少次议论到半夜三点多钟……”

1958年,在周恩来总理的提议下,上海市戏曲学校组织班子着手改编《墙头马上》剧本,又请俞振飞、言慧珠、朱传茗等一起讨论修改。此后边排边改,反反复复排了十几遍,本子也修改了十几次。俞振飞还让学生参演,在唱腔创作和表演指导方面也作出了重要贡献。周总理看了《墙头马上》后,称赞俞、言二人为“最佳搭档”。

自1955年回上海后,俞振飞开始了其艺术生涯的辉煌阶段,在此后的漫长岁月中,他完成了熔京昆艺术为一炉、书卷气浓郁的儒雅秀逸的俞派表演艺术风格,成为公认的新中国70年戏剧史上里程碑式的昆京艺术大师和标志性的文化大家。他也是一位杰出的昆曲理论家,著有《俞振飞艺术论集》《粟庐曲谱》《振飞曲谱》等作品,他的多部舞台代表作皆成为传世经典。

俞老于上世纪五十年代加入民盟,曾担任上海市戏曲学校校长、上海昆剧团团长和上海京剧院院长。和诸多民盟先贤一样,他不仅在艺术、学术上成就斐然,更在培养新生代方面不遗余力。作为杰出的戏曲教育家,俞老培养的小生演员有百余人,皆活跃在全国各地京昆舞台上,最著名的有蔡正仁、岳美缇、薛正康、黄正勤等。他直到晚年都心系京昆表演,年届八旬仍豪情满怀。在此,作者谨以俞老一首《八十抒怀》收尾,与诸君共勉。

八十抒怀

俞振飞

猜你喜欢

《邯郸记》是汤显祖于万历二十九年创造的最后一部传奇作品,同时也是“临川四梦”中最富戏剧张力的一“梦”。据唐沈既济传奇小说《枕中记》改编,讲述了吕洞宾为度化卢生,赠其一枕,使卢生在梦中经历大起大落后看破红尘的故事。...

2月27日(周四)19:30,北方昆曲剧院经典剧目展演《白蛇传》...

休闲方式特多,环保入心入脑。新春竹报平安,如意吉星高照。...

作为昆曲的入门作品而言,《奇双会》剧情一波三折,内容充实饱满,极具生活化气息。同时,这部戏也深受梅兰芳、俞振飞等京昆大师前辈的锤炼,使其有着相当丰富的艺术技巧。尤其是《写状》这一出,是一折小生、旦角的“对儿戏”,舞台上两个主角并重,唱做集中,很讲究艺术的平衡和表演尺度分寸的拿捏。...

《刺虎》是当今昆剧舞台上刺杀旦行当最具代表性的剧目,也是最贴合北方昆曲磅礴气势的一出戏。作为一出承载家国仇恨的经典,《刺虎》所展现出的悲壮情怀与北方昆曲追求慷慨悲歌的艺术特质不谋而合,而韩世昌先生所塑造的费贞娥更具有北方女子的豁达豪爽,面对“一只虎”时通过眼神与表情,将发自内心的仇恨与装出表面的妩媚在顷刻间“变脸式”转换,极具看点,多年来深受观众喜爱。...

四百多年前,昆曲《牡丹亭》横空问世,用最美的艺术形式表现出最深刻、细腻的情感:一双人、两颗心、三生路。一段浪漫绮梦和生死至情,缠绵四百余年依旧美得动人心魄,成为了我国浪漫主义艺术中一个无可争议的高峰,在戏曲舞台上盛演不衰,传承至今。...

1月7日至8日原创当代题材昆曲《李佩先生》将在北京天桥剧场精彩上演,本次演出为北京市演艺服务平台资助项目,北京市演艺服务平台由北京市文化和旅游局主办,以支持重点剧目演出、培育多元演出空间、搭建线上演艺服务平台为主要内容,努力打造“大戏看北京”文化名片,不断推进文化自信自强,凝聚推动新时代首都发展的强大精神力量。...

2012年,江苏省演艺集团昆剧院与中国台湾方面合作,海峡两岸携手打造昆曲《南柯梦》,首度以上、下本的形式,将《南柯梦》以相对完整的本戏形式搬上了昆曲舞台。全篇以情为主题,完成了从上本“入梦、情着”到下本“出梦、情尽”的连贯过程,展现个人情欲在社会结构下的渴望与失落、真实与虚妄,是江苏省演艺集团昆剧院经典保留剧目。...

发表评论

评论列表