江南四大悲旦

时间:2025-07-17 10:00:14 阅读: 次 作者:缘一居士

评弹徐丽仙,越剧戚雅仙,沪剧杨飞飞,锡剧梅兰珍,号称“江南四大悲旦”。大师级别的一开口就是戏腔,韵味十足。而不是当下把戏唱成了歌,把听觉艺术变成了视觉艺术。

这四位大师的艺术成就与独特韵味,确实代表了江南戏曲的巅峰境界:

一、江南四大悲旦:悲情入骨,腔韵流芳

1. 徐丽仙(评弹)

“丽调”创始人,以“一曲琵琶泪千行”的哀婉著称。她的唱腔如苏州河畔的烟雨,缠绵悱恻又暗藏筋骨。代表作《黛玉焚稿》《情探》中,一句“香消玉殒有谁怜”,气若游丝却字字锥心,将悲剧意境凝练于声腔的顿挫与气息的流转之中。

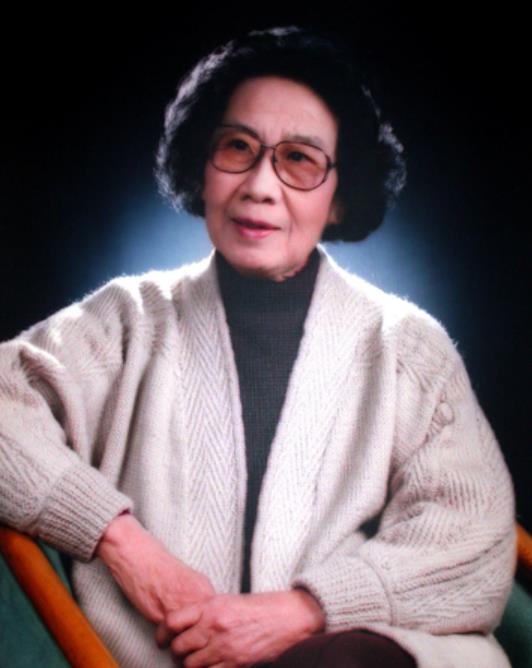

2. 戚雅仙(越剧)

“戚派”艺术以“哭腔”独步天下,却哀而不靡。她在《血手印·法场祭夫》中的【弦下调】,悲声如裂帛,却始终保持着越剧的典雅克制。所谓“悲旦不嘶吼”,正是以腔传情、以韵塑魂的至高境界。

3. 杨飞飞(沪剧)

“杨八曲”《妓女泪》堪称沪剧悲情教科书。她善用本嗓的厚实与沪语声调的天然韵律,将市井女性的苦难化为如泣如诉的吟唱。一句“茫茫大海浪滔天”,胸腔共鸣如潮涌,悲怆直击人心。

4. 梅兰珍(锡剧)

锡剧“梅派”开创者,以“珠落玉盘”的嗓音诠释悲剧。她在《珍珠塔·跌雪》中的唱段,寒风中颤抖的吐字、断续的哽咽,皆通过精准的“掼腔”“拖腔”实现,让风雪与绝望具象于声波之间。

二、大师之韵:戏腔为何不是“歌”?

“一开口就是戏腔”,道出了传统戏曲的**声乐哲学:

字韵为骨:每一字依方言声调行腔(如吴语入声字的短促顿挫),唱词本身就是音乐动机;

行腔为魂:哭音、颤音、擞音等技法,是角色情感在声带上的“生理映射”,非装饰性技巧;

无声胜有声:徐丽仙的“气声断腔”、戚雅仙的“泣声留白”,以静默构筑悲剧张力;

程式即真实:“戏腔”是百年提炼的情感公式——戚派哭腔的“下滑音”,是千万次捶炼后最凝练的悲声符号。

三、当戏曲沦为“视觉艺术”:传统的消解与异化

1. 声腔退位,形式至上

舞台追求宏大布景、炫目灯光,演员唱功被淹没。如某些新编戏中,交响乐伴奏压过人声,演员被迫戴麦克风演唱,导致“气口”“偷换”等传统声韵技法失效。

2. 情感悬浮,技术空洞

年轻演员重“亮嗓”轻“润腔”,将悲情简化为高音轰炸。戚雅仙的“泣声”需喉头微颤控制气流,如今多被直白的哭喊替代,失去含蓄之美。

3. 剧种同质,根脉断裂

为迎合市场,方言韵白淡化,唱腔设计“流行歌化”。如某些越剧新唱段放弃嵊州方言的“九声四调”,使“戚派”哭腔失去语言根基,沦为无根浮萍。

4. 悲情变滥情

*传统“悲旦”以收束的力量感传递命运重量(如杨飞飞“杨八曲”的层层递进)。当下表演常流于表面煽情,用夸张表情和肢体动作补偿声腔表现力的不足,实为艺术本末倒置。

四、重拾“听觉本位”的可能路径

1. 尊古不泥古:

像苏州评弹学校坚持“口传心授”,要求学徒先背百段传统开篇再创新,确保韵味的基因传承。

2. 技术为情服务:

青年演员需重拾“喊嗓”“吊嗓”苦功,研习“喷口”“咬字”等传统技法。如锡剧新秀模仿梅兰珍“小腔”处理,在《双推磨》中再现“声如珠玉走盘”的质感。

3. 重塑“听戏”传统:

剧院可设“闭目专场”,引导观众聚焦声腔;录音修复老艺术家音档(如徐丽仙1954年《杜十娘》钢丝录音),为后世立下韵之标杆。

4. 慎用现代技术:

麦克风需调至仅扩声不修饰的状态,舞美为声腔让路——正如苏州昆剧院新版《牡丹亭》,仅用一桌二椅,全凭唱念撼动人心。

江南四大悲旦的伟大,在于她们将人间悲苦淬炼成声腔艺术的金石之音。当下戏曲若仅剩华服美饰与空洞高音,便如无魂木偶。真正的传承,需回归“闭目静听,潸然泪下”的境界——因为戏曲的灵魂,始终在那条游丝百转、裂帛穿云的生命声线之中。

这四位大师的艺术成就与独特韵味,确实代表了江南戏曲的巅峰境界:

一、江南四大悲旦:悲情入骨,腔韵流芳

1. 徐丽仙(评弹)

“丽调”创始人,以“一曲琵琶泪千行”的哀婉著称。她的唱腔如苏州河畔的烟雨,缠绵悱恻又暗藏筋骨。代表作《黛玉焚稿》《情探》中,一句“香消玉殒有谁怜”,气若游丝却字字锥心,将悲剧意境凝练于声腔的顿挫与气息的流转之中。

2. 戚雅仙(越剧)

“戚派”艺术以“哭腔”独步天下,却哀而不靡。她在《血手印·法场祭夫》中的【弦下调】,悲声如裂帛,却始终保持着越剧的典雅克制。所谓“悲旦不嘶吼”,正是以腔传情、以韵塑魂的至高境界。

3. 杨飞飞(沪剧)

“杨八曲”《妓女泪》堪称沪剧悲情教科书。她善用本嗓的厚实与沪语声调的天然韵律,将市井女性的苦难化为如泣如诉的吟唱。一句“茫茫大海浪滔天”,胸腔共鸣如潮涌,悲怆直击人心。

4. 梅兰珍(锡剧)

锡剧“梅派”开创者,以“珠落玉盘”的嗓音诠释悲剧。她在《珍珠塔·跌雪》中的唱段,寒风中颤抖的吐字、断续的哽咽,皆通过精准的“掼腔”“拖腔”实现,让风雪与绝望具象于声波之间。

二、大师之韵:戏腔为何不是“歌”?

“一开口就是戏腔”,道出了传统戏曲的**声乐哲学:

字韵为骨:每一字依方言声调行腔(如吴语入声字的短促顿挫),唱词本身就是音乐动机;

行腔为魂:哭音、颤音、擞音等技法,是角色情感在声带上的“生理映射”,非装饰性技巧;

无声胜有声:徐丽仙的“气声断腔”、戚雅仙的“泣声留白”,以静默构筑悲剧张力;

程式即真实:“戏腔”是百年提炼的情感公式——戚派哭腔的“下滑音”,是千万次捶炼后最凝练的悲声符号。

三、当戏曲沦为“视觉艺术”:传统的消解与异化

1. 声腔退位,形式至上

舞台追求宏大布景、炫目灯光,演员唱功被淹没。如某些新编戏中,交响乐伴奏压过人声,演员被迫戴麦克风演唱,导致“气口”“偷换”等传统声韵技法失效。

2. 情感悬浮,技术空洞

年轻演员重“亮嗓”轻“润腔”,将悲情简化为高音轰炸。戚雅仙的“泣声”需喉头微颤控制气流,如今多被直白的哭喊替代,失去含蓄之美。

3. 剧种同质,根脉断裂

为迎合市场,方言韵白淡化,唱腔设计“流行歌化”。如某些越剧新唱段放弃嵊州方言的“九声四调”,使“戚派”哭腔失去语言根基,沦为无根浮萍。

4. 悲情变滥情

*传统“悲旦”以收束的力量感传递命运重量(如杨飞飞“杨八曲”的层层递进)。当下表演常流于表面煽情,用夸张表情和肢体动作补偿声腔表现力的不足,实为艺术本末倒置。

四、重拾“听觉本位”的可能路径

1. 尊古不泥古:

像苏州评弹学校坚持“口传心授”,要求学徒先背百段传统开篇再创新,确保韵味的基因传承。

2. 技术为情服务:

青年演员需重拾“喊嗓”“吊嗓”苦功,研习“喷口”“咬字”等传统技法。如锡剧新秀模仿梅兰珍“小腔”处理,在《双推磨》中再现“声如珠玉走盘”的质感。

3. 重塑“听戏”传统:

剧院可设“闭目专场”,引导观众聚焦声腔;录音修复老艺术家音档(如徐丽仙1954年《杜十娘》钢丝录音),为后世立下韵之标杆。

4. 慎用现代技术:

麦克风需调至仅扩声不修饰的状态,舞美为声腔让路——正如苏州昆剧院新版《牡丹亭》,仅用一桌二椅,全凭唱念撼动人心。

江南四大悲旦的伟大,在于她们将人间悲苦淬炼成声腔艺术的金石之音。当下戏曲若仅剩华服美饰与空洞高音,便如无魂木偶。真正的传承,需回归“闭目静听,潸然泪下”的境界——因为戏曲的灵魂,始终在那条游丝百转、裂帛穿云的生命声线之中。

猜你喜欢

近年来,沪剧面临着许多沪剧名家在接受采访时都会提到的一个非常大的问题,就是现在的孩子从幼儿园开始就被教育说普通话,土生土长的上海人长大后也没有几个能够真正讲好沪语,能够听懂沪剧、学唱沪剧的人越来越少。年轻一代对上海话的“陌生”让沪剧的传承,包括上海城市文化的弘扬的前景都令人担忧。...

袁雪芬唱腔旋律淳朴,节奏多变,感情真挚深沉,韵味醇厚,委婉缠绵,声情并茂,被称“袁派”,为戚雅仙、张云霞、吕瑞英、金采风等一批越剧演员所继承和发展。...

发表评论

评论列表