豫剧《程婴救孤》的创演之路

时间:2024-07-30 14:32:49 阅读: 次 作者:河南李树建戏曲艺术中心

【编者按】演出是舞台艺术的核心环节,也是检验国有文艺院团改革成效的关键指标。《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》提出以演出为中心环节,充分体现了以人民为中心的发展思想,体现了对艺术发展规律、院团发展规律的遵循和尊重。只有紧紧围绕演出这个中心环节,不断为观众提供高质量的艺术产品,才能真正实现“把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”。中国艺术头条将汇编部分国有文艺院团践行“以演出为中心环节”的改革成果,共勉共进!

2023年是《程婴救孤》上演20周年。二十年磨一戏,河南豫剧院原院长、主演李树建带领剧组一路攀爬、一路艰辛,也在一路收获,几乎囊括了戏曲界所有大奖:中国文化艺术政府奖“文华大奖”、中宣部“五个一工程”奖,当选国家舞台艺术精品工程“精品剧目”;被搬上银幕后,又获得第13届中国电影华表奖和第15届美国洛杉矶国际家庭电影节“最佳外语戏曲影片奖”,是我国第一部在国际上获奖的中国戏曲影片……

河南豫剧院二团演出该剧达2000余场,全国有近20个剧种争相移植《程婴救孤》,各类演出总计超两万场。《程婴救孤》剧组还走进美国、法国、意大利、泰国、巴基斯坦、俄罗斯、新加坡等地,成为文化外交的一张名片。

“程婴救孤”是个传统的故事。从《史记》中的最早记载,到元杂剧《赵氏孤儿》,再到法国思想家伏尔泰改编的《中国孤儿》,“赵氏孤儿”的故事家喻户晓,被各种文艺形式改编演绎着。

守正创新

传统是戏曲取之不尽的文化源泉,民间是戏曲的广阔舞台。特别是京剧的《赵氏孤儿》,故事好,感人肺腑。然而由于旧的演出“入戏太慢”,很难留住观众。为了把这么经典的故事以全新的面貌展现给当代观众,老戏必须要新演。“戏曲美既有历史稳定性,又有时代可变性,戏曲只有实现现代转换,与时俱进,才能符合当代观众的审美趣味。”编剧陈涌泉在改编剧本时,将原来的主题由复仇改为讴歌人性的光辉和不畏强权、维护正义的民族精神,重点突出了正义与邪恶的较量、善良与残暴的比拼。在剧本改编时,始终遵循着传统的脉络纹理,既不因循守旧,也不魔改戏说,对原有情节进行大幅度裁剪,该详则详,该略则略,在思想内涵、戏曲叙事理念、表演语汇等方面进行了现代性转换。活用传统戏曲的创作规律,在尊重豫剧的表演风格和规范的基础上,努力追逐当今戏剧表演的发展走向,使舞台面貌焕然一新,对中国传统戏曲固有的美学神韵进行新的张扬,对中华传统美德、民族精神进行新的萃取,在艺术上起到了延伸、放大情感的作用,强化了感染力,从而实现现代戏曲的转换。2004年,全新面貌的《程婴救孤》拿到第七届中国艺术节的入场券,并最终夺得第十一届文华大奖,实现了河南省在文华大奖上零的突破,并被评为中国艺术节观众最喜爱的剧目。

磨炼精品

创作是剧团的中心任务,作品是剧团的立身之本,打磨精品是剧团繁荣发展的必由之路,这是颠扑不破的真理。新编历史豫剧《程婴救孤》夺得大奖后,剧组没有因成绩而停滞不前,而是不断地修改完善。20年来,《程婴救孤》大的修改就有十余次,小的修改已不计其数,而且每次修改都有明显的提升。河南豫剧院二团走出了一条“用精品意识指导艺术,用精品艺术吸引观众”的传统戏曲现代传承发展的新路子。

吸引青年

青年人是时代的希望,也是未来的主力军,能否获得青年人的青睐,对一部戏曲的生存与发展至关重要。《程婴救孤》作为一部历史剧,即有中老年观众喜欢的传唱性,又有青年人喜欢的思想性。它不但塑造了程婴、屠岸贾、孤儿等鲜活经典的人物形象,还能把一个个人物的心理世界描写刻画得如此丰富全面而又深刻细腻,并巧妙地把现代舞台表演艺术和经典戏曲表演融合在一起;在创作时,既保留了中华民族传统美德的精神财富,又赋予新时代的思想价值,让青年观众产生强烈的共鸣,让年轻人觉得好听好看,从而能够带动和引领广大的青年走进剧场,并且赢得较高的赞誉。特别是近年来“舞台艺术进校园”活动的开展,能让更多青年学生有机会近距离接触《程婴救孤》这样的经典作品,使广大青年学生在观看中有所思、有所悟、有所得。特别是2017年,豫剧《程婴救孤》先后走进清华大学、北京大学等高校,并指导帮助北大学生成立 “豫声剧社”,在广大高校学子中产生强烈反响。

团队之功

一部剧成为经典剧目,团队功不可没。编剧陈涌泉,总导演黄在敏,导演张平,作曲赵国安,配器、指挥李宏权,舞美设计薛殿杰,灯光设计伊天夫,服装造型蓝玲及演职人员都为剧作贡献了智慧和力量。该剧的编剧,如今身为中国剧协分党组书记、驻会副主席的陈涌泉,一直有着非常执著的戏剧追求。他长期致力于“四化”——传统戏剧的现代化、中国戏剧世界化、戏剧观众青年化、戏剧剧种平衡化。而《程婴救孤》是以艺传心的,就是戏曲现代化的自觉产物;作为《程婴救孤》的领衔主演,李树建不但是一位表演艺术家,一个优秀的院团管理者,还是杰出的戏曲活动家。他常说,当院团长要有“四皮精神”——磨破嘴皮、厚着脸皮,硬着头皮,脱一层皮。与此同时,他还践行了“四千精神”——走遍千山万水找市场,吃尽千辛万苦树形象,历经千锤百炼出精品,想尽千方百计奔小康。演职员和后勤保障人员也是不可或缺的,在创排《程婴救孤》的那段岁月里,全体演职员充分发挥“团结拼搏,滚石上山,走出困境,敢为人先”的拼搏精神,心往一处想、劲儿往一处使,剧团空前的团结,终于将面貌一新的《程婴救孤》搬上舞台,特别是2004年拿得第七届中国艺术节的入场券后,剧组提前一周赶赴杭州,住在一个地下室招待所内,全部时间用来排练。演员们都憋着劲,不到演出结束,绝不出去闲逛。

“四皮精神”也好,“四千精神”也罢,背后支撑的就是使命担当。《程婴救孤》有了这样的团队,才将豫剧的新编历史剧推上了一个前所未有的高度、河南豫剧院二团从低谷走向了辉煌。 满足观众

满足观众

作为演员要表演好、唱腔好,时刻想着观众,改变“我演什么你看什么”的观念,要在符合公序良俗的前提下顺应观众、满足观众需求,做到“你看什么我演什么”。另外,要做到 “一桌饭三家吃,一台戏三家看,一台戏三种演法”。该团的演出既有城市市场,也有农村市场,还有国际市场。艺术家们到农村演,上万人看,各行各业的人员都会有,鱼龙混杂,这个时候要“火爆”一点,把高音喇叭架起来;哪怕去偷孤儿,唱腔也要响亮,把英雄气概唱出来;到城市剧场演出就得“收”一点,程婴进到皇宫,他是很紧张的,可以用感情去修饰唱腔,这也符合剧情;到国外演出,外国观众不懂中国戏曲,要善用戏曲舞台上的身段技巧,通过身段和肢体语言帮助观众去理解剧情。

戏剧事业发展离不开优秀的主创团队,也离不开优秀剧目的积累传承。豫剧《程婴救孤》的创、演历程为我们树立了一个值得借鉴的典范。

2023年是《程婴救孤》上演20周年。二十年磨一戏,河南豫剧院原院长、主演李树建带领剧组一路攀爬、一路艰辛,也在一路收获,几乎囊括了戏曲界所有大奖:中国文化艺术政府奖“文华大奖”、中宣部“五个一工程”奖,当选国家舞台艺术精品工程“精品剧目”;被搬上银幕后,又获得第13届中国电影华表奖和第15届美国洛杉矶国际家庭电影节“最佳外语戏曲影片奖”,是我国第一部在国际上获奖的中国戏曲影片……

河南豫剧院二团演出该剧达2000余场,全国有近20个剧种争相移植《程婴救孤》,各类演出总计超两万场。《程婴救孤》剧组还走进美国、法国、意大利、泰国、巴基斯坦、俄罗斯、新加坡等地,成为文化外交的一张名片。

“程婴救孤”是个传统的故事。从《史记》中的最早记载,到元杂剧《赵氏孤儿》,再到法国思想家伏尔泰改编的《中国孤儿》,“赵氏孤儿”的故事家喻户晓,被各种文艺形式改编演绎着。

守正创新

传统是戏曲取之不尽的文化源泉,民间是戏曲的广阔舞台。特别是京剧的《赵氏孤儿》,故事好,感人肺腑。然而由于旧的演出“入戏太慢”,很难留住观众。为了把这么经典的故事以全新的面貌展现给当代观众,老戏必须要新演。“戏曲美既有历史稳定性,又有时代可变性,戏曲只有实现现代转换,与时俱进,才能符合当代观众的审美趣味。”编剧陈涌泉在改编剧本时,将原来的主题由复仇改为讴歌人性的光辉和不畏强权、维护正义的民族精神,重点突出了正义与邪恶的较量、善良与残暴的比拼。在剧本改编时,始终遵循着传统的脉络纹理,既不因循守旧,也不魔改戏说,对原有情节进行大幅度裁剪,该详则详,该略则略,在思想内涵、戏曲叙事理念、表演语汇等方面进行了现代性转换。活用传统戏曲的创作规律,在尊重豫剧的表演风格和规范的基础上,努力追逐当今戏剧表演的发展走向,使舞台面貌焕然一新,对中国传统戏曲固有的美学神韵进行新的张扬,对中华传统美德、民族精神进行新的萃取,在艺术上起到了延伸、放大情感的作用,强化了感染力,从而实现现代戏曲的转换。2004年,全新面貌的《程婴救孤》拿到第七届中国艺术节的入场券,并最终夺得第十一届文华大奖,实现了河南省在文华大奖上零的突破,并被评为中国艺术节观众最喜爱的剧目。

磨炼精品

创作是剧团的中心任务,作品是剧团的立身之本,打磨精品是剧团繁荣发展的必由之路,这是颠扑不破的真理。新编历史豫剧《程婴救孤》夺得大奖后,剧组没有因成绩而停滞不前,而是不断地修改完善。20年来,《程婴救孤》大的修改就有十余次,小的修改已不计其数,而且每次修改都有明显的提升。河南豫剧院二团走出了一条“用精品意识指导艺术,用精品艺术吸引观众”的传统戏曲现代传承发展的新路子。

吸引青年

青年人是时代的希望,也是未来的主力军,能否获得青年人的青睐,对一部戏曲的生存与发展至关重要。《程婴救孤》作为一部历史剧,即有中老年观众喜欢的传唱性,又有青年人喜欢的思想性。它不但塑造了程婴、屠岸贾、孤儿等鲜活经典的人物形象,还能把一个个人物的心理世界描写刻画得如此丰富全面而又深刻细腻,并巧妙地把现代舞台表演艺术和经典戏曲表演融合在一起;在创作时,既保留了中华民族传统美德的精神财富,又赋予新时代的思想价值,让青年观众产生强烈的共鸣,让年轻人觉得好听好看,从而能够带动和引领广大的青年走进剧场,并且赢得较高的赞誉。特别是近年来“舞台艺术进校园”活动的开展,能让更多青年学生有机会近距离接触《程婴救孤》这样的经典作品,使广大青年学生在观看中有所思、有所悟、有所得。特别是2017年,豫剧《程婴救孤》先后走进清华大学、北京大学等高校,并指导帮助北大学生成立 “豫声剧社”,在广大高校学子中产生强烈反响。

团队之功

一部剧成为经典剧目,团队功不可没。编剧陈涌泉,总导演黄在敏,导演张平,作曲赵国安,配器、指挥李宏权,舞美设计薛殿杰,灯光设计伊天夫,服装造型蓝玲及演职人员都为剧作贡献了智慧和力量。该剧的编剧,如今身为中国剧协分党组书记、驻会副主席的陈涌泉,一直有着非常执著的戏剧追求。他长期致力于“四化”——传统戏剧的现代化、中国戏剧世界化、戏剧观众青年化、戏剧剧种平衡化。而《程婴救孤》是以艺传心的,就是戏曲现代化的自觉产物;作为《程婴救孤》的领衔主演,李树建不但是一位表演艺术家,一个优秀的院团管理者,还是杰出的戏曲活动家。他常说,当院团长要有“四皮精神”——磨破嘴皮、厚着脸皮,硬着头皮,脱一层皮。与此同时,他还践行了“四千精神”——走遍千山万水找市场,吃尽千辛万苦树形象,历经千锤百炼出精品,想尽千方百计奔小康。演职员和后勤保障人员也是不可或缺的,在创排《程婴救孤》的那段岁月里,全体演职员充分发挥“团结拼搏,滚石上山,走出困境,敢为人先”的拼搏精神,心往一处想、劲儿往一处使,剧团空前的团结,终于将面貌一新的《程婴救孤》搬上舞台,特别是2004年拿得第七届中国艺术节的入场券后,剧组提前一周赶赴杭州,住在一个地下室招待所内,全部时间用来排练。演员们都憋着劲,不到演出结束,绝不出去闲逛。

“四皮精神”也好,“四千精神”也罢,背后支撑的就是使命担当。《程婴救孤》有了这样的团队,才将豫剧的新编历史剧推上了一个前所未有的高度、河南豫剧院二团从低谷走向了辉煌。

作为演员要表演好、唱腔好,时刻想着观众,改变“我演什么你看什么”的观念,要在符合公序良俗的前提下顺应观众、满足观众需求,做到“你看什么我演什么”。另外,要做到 “一桌饭三家吃,一台戏三家看,一台戏三种演法”。该团的演出既有城市市场,也有农村市场,还有国际市场。艺术家们到农村演,上万人看,各行各业的人员都会有,鱼龙混杂,这个时候要“火爆”一点,把高音喇叭架起来;哪怕去偷孤儿,唱腔也要响亮,把英雄气概唱出来;到城市剧场演出就得“收”一点,程婴进到皇宫,他是很紧张的,可以用感情去修饰唱腔,这也符合剧情;到国外演出,外国观众不懂中国戏曲,要善用戏曲舞台上的身段技巧,通过身段和肢体语言帮助观众去理解剧情。

戏剧事业发展离不开优秀的主创团队,也离不开优秀剧目的积累传承。豫剧《程婴救孤》的创、演历程为我们树立了一个值得借鉴的典范。

猜你喜欢

蛇衔瑞彩呈吉象,豫韵流长绽华光。由河南豫剧一团倾力打造的《白蛇传》,将于1月14日晚在香玉大舞台正式首演。多少年来,白素贞与许仙的人蛇之恋家喻户晓,更是戏曲舞台上久演的传奇,其故事雏形可溯至宋代《金钵记》。...

12月17日晚,由河南明星擂主大爱剧团带来的豫剧《清风亭上》参加了由河南省文化和旅游厅、许昌市人民政府联合主办,许昌市文化广电和旅游局、河南省文化艺术研究院承办的河南省第十六届戏曲展演,演出取得圆满成功。...

12月16日,由安阳市文广体旅局和殷都区委、区政府策划指导,安阳市崔派艺术研究院、安阳市豫堂春艺术团合作创排的大型新编历史豫剧《妇好》在安阳市文体中心大剧院成功首演,受到...

豫剧《人民永和》是一部大型现代戏,深情演绎了辉县原县委书记郑永和离休后,以“干部有退休,共产党员没退休”的理念,带领群众修建北干渠,解决辉县北部山区百姓吃水难、灌溉难的故事。 ...

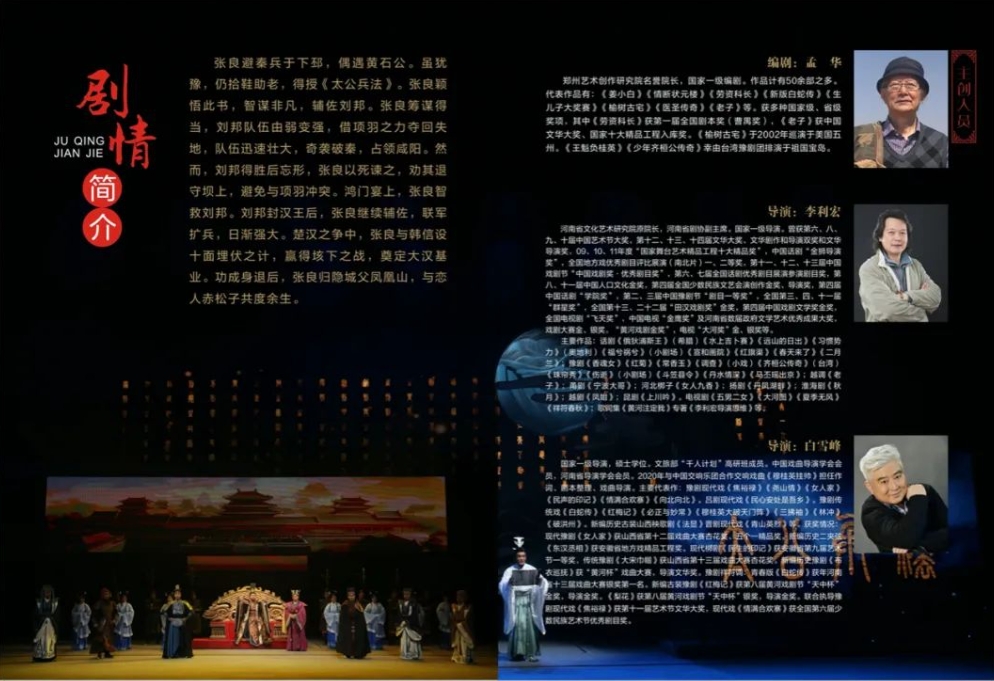

豫剧《张良》以历史上著名政治家、军事家张良为主人公,艺术再现了张良避秦兵于下邳,拾鞋助老,得授《太公兵法》,颖悟此书后辅佐刘邦逐步奠定大汉基业,功成身退后归隐田园的故事。...

豫剧《张良》以历史上著名政治家、军事家张良为主人公,主要讲述了张良避秦兵于下邳,偶遇黄石公,得授《太公兵法》。张良颖悟此书,智谋非凡,辅佐刘邦。张良筹谋得当,刘邦队伍由弱变强,借项羽之力夺回失地,队伍迅速壮大,奇袭破秦,占领咸阳。...

11月25日晚21:00受到广大戏迷朋友热爱的兵团豫剧团大型精品剧目《程婴救孤》将在第十四师文化馆精彩上演。...

11月30日-12月1日,由河南豫剧院青年团带来的新编大型古装豫剧《红梅记》以及常派经典剧目《“红”“白”“花”》折子戏专场将在郑州大剧院精彩上演。...

发表评论

评论列表