必看的黄梅戏《打猪草》背后的故事

时间:2023-05-21 15:48:37 阅读: 次 作者:吴汉亮

黄梅戏 《打猪草》的故事发源地在宿松。 1954年笔者在长溪 (今柳坪)小学读高小时,就听讲过在清末期间,长溪山蒲河的陈岸上屋有女子偷竹笋犯禁所发生的故事,还有自后当地群众,尤王陈二姓不许谈论此事。后在近百年间,又有民间艺人先后将此事编成 《枫树咀的故事》、 《偷竹笋》、 《撒竹笋》、 《讨猪草》等采茶歌或采茶调小剧进行传唱。直到文革前的七十年代,在柳坪的蒲河等地,这些采茶歌或采茶调小剧依然是不让传唱和演出的,甚至为此出现过拆戏台或打架的场面。

2013年4月,我们对 《打猪草》源发地的蒲河陈岸上屋和打猪草山 “崔家坪竹洼”进行了实地考察探秘。

脉源于罗汉尖,南延到柳坪乡松梅岭下的崔家坪山洼,这里居住着王陈二姓村民,清末时王为大姓,陈为小姓,至今王陈二姓仍掩居在这竹海深处。 《打猪草》的故事也就是在清光绪二十四年左右,发生在王姓看禁人王景林(小名王小毛)和陈姓的陈老三名叫陈四元的妻子方氏之间的故事。

宿松有民谚曰: “清明笋现形,谷雨笋上林”。这个时节也就是旧时农村春荒、青荒不接之时。为应对春荒,婚后不久的陈方氏,在清明后的一天,独自到长溪山(今柳坪)蒲河陈岸上屋的崔家坪竹洼去采野菜回来充饥。据传,方氏一入崔家坪竹山洼,就快速地掰了五六根竹笋放入菜篮中,尔后再采些野菜盖在上面,装了满满的一大篮,正欲提篮出山回家,被巡逻看禁的王景林发现。争辩之中王问陈方氏,是按山场禁规办桌饭,然后鸣锣道歉,放炮封山?还是私了?显然,若按山场禁规公办,陈方氏肯定无法做到,王小毛也早就心知肚明。于是王小毛就说:“既然不公办,那就私了吧。”此时,王景林的双手已向了陈方氏身上摸去。陈方氏无奈,只得半推半就,于是就在竹林中,两人发生了关系。

说来也巧,看禁人王小毛家在崔家坪竹山洼入口处的右侧,一山名叫 “枫树咀”的上方建了一座砖瓦窑,请了一位窑匠师傅。当时的情景恰被这位窑匠师傅经过时看到,事后将之传出,继而又编成采茶调民歌以 《枫树咀的故事》为题四处传唱。当地人因此将窑匠师傅赶走。距 《打猪草》源发地9公里外的二郎河,自古是从黄梅亭前驿过界岭到宿松枫香驿,出楚入吴的第一商贸古镇,向来商贸及文化发达。民歌 “二郎河的姊妹多,不做松伙板唱歌”指的就是清咸丰年间,太平天国军英王陈玉成之妻蒋卫良 ,在二郎河组织青年妇女练唱采茶歌,到附近太平天国军驻地演出的故事。还有二郎河的民歌 《张打铁、李打铁》中 “花灯玩到清明后,我要回家种黄豆”之句,这些都足以说明二郎河唱采茶歌、采茶戏(黄梅戏的前称)历史之悠久、之盛,也为催生和形成 《打猪草》最初的版本提供了良好的土壤环境。经多方走访调查,从抗日战争到1953年,在二郎河不到三公里处,就同时存在有上埠街,下埠街和铜铃桥三个民间剧社。

其中上埠街剧团主要的戏剧艺人有董节财、吴的香、吴德生、吴正球、朱伯成、吴金波、厚老于 (吴金波家父亲)、朱火保等。下埠街剧团戏剧艺人主要有邓福柱(小名猴子)、吴皓东等。铜铃桥剧团主要演艺人有吴官保、吴接才、吴所根、金根和、金正德等。当时三个剧团形成一个打擂台,三角鼎立的架势。他们各自根据需要,都先后分别进行了 《偷竹笋》的编导和演出。在解放初期,宣传 《婚姻法》时这类小剧更显火热,于是此戏在二郎河一带迅速传开,随后在本县的其他各地和湖北省蕲春、黄梅等地普遍传开。

在二郎河,最初是以唱采茶歌和吴的香等以说鼓书形式演唱 《偷竹笋》的。后来,地方各剧社根据自身的需要,不断将之进行加工改编,逐渐形成了各种不同的演出版本。直到1946年后,有人提出 《偷竹笋》名字不好听,遂易名 《掰竹笋》。相传当时在二郎河还有人建议用 《竹山犯禁》、 《竹林调情》和 《讨猪草》等来做题目的,但均未被认同采纳。

从民国到解放初期,二郎河一带以龙灯、花灯为先导的灯会十分兴盛,各种大戏和小剧也尽在期间演出。当时他们演出的传统流行剧目,主要有 《梁祝》、《董永卖身》、《孟姜女哭长城》、《荞麦记》、《白蛇传》、《说唱关岳》、《桃园三结义》、《劈山救母》、《送香茶》、 《补背搭》等,和自编自演的《偷竹笋》、 《掰竹笋》、 《过界岭》、 《吴三保游春》等小剧目。当时,在宿松柳坪等地把 《偷竹笋》、 《白蛇传》等戏视为淫戏,因此,在二郎河一带还出现了 “看《白蛇传》就落雨 (落雨,此指宿松方言话的丑得落雨),看 《偷竹笋》就犯淫”的说法。

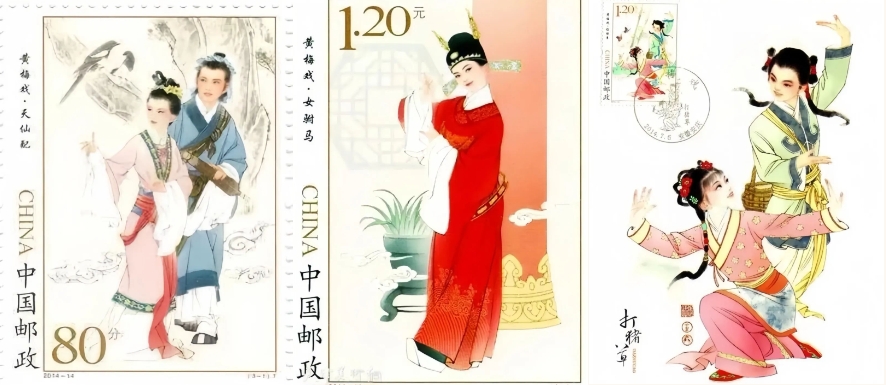

1952年,宿松地方戏由 “县和平剧团”组团,经常到安庆、合肥等地汇演和交流演出, 《掰竹笋》由此名声大震,引起了戏剧界的关注和重视。后来,许多剧作者依据形成于宿松二郎河 《掰竹笋》的版本,经过多次翻新改进和艺术加工,最终定名为 《打猪草》,打造出了黄梅戏小剧的精品,成就了黄梅戏的经典之作。该剧于1952年由黄梅戏一代宗师严凤英和黄梅戏表演艺术家丁紫臣主演,参加华东区(上海)戏曲调演获得巨大反响。中国著名音乐家、上海音乐学院院长贺绿汀在《大公报》上发文盛赞:“他们是来自大自然的农村,他们是在日晒夜露风吹雨打的环境中成长起来的,他们的演出,无论是音乐、戏剧、舞蹈都是淳朴、健康的,但是又很丰富、活泼生动。在他们的演出中,我仿佛闻到了农村中泥土的气味,闻到了山花的芳香。

猜你喜欢

“沉醉百年采茶调,衣衫总带黄梅香”元旦将至,“戏”彩纷呈2025年1月1日,黄梅戏剧目《天仙配》即将登上西关印象百戏楼舞台让我们一同走进戏曲的世界传承中国文化,感受戏曲之美。...

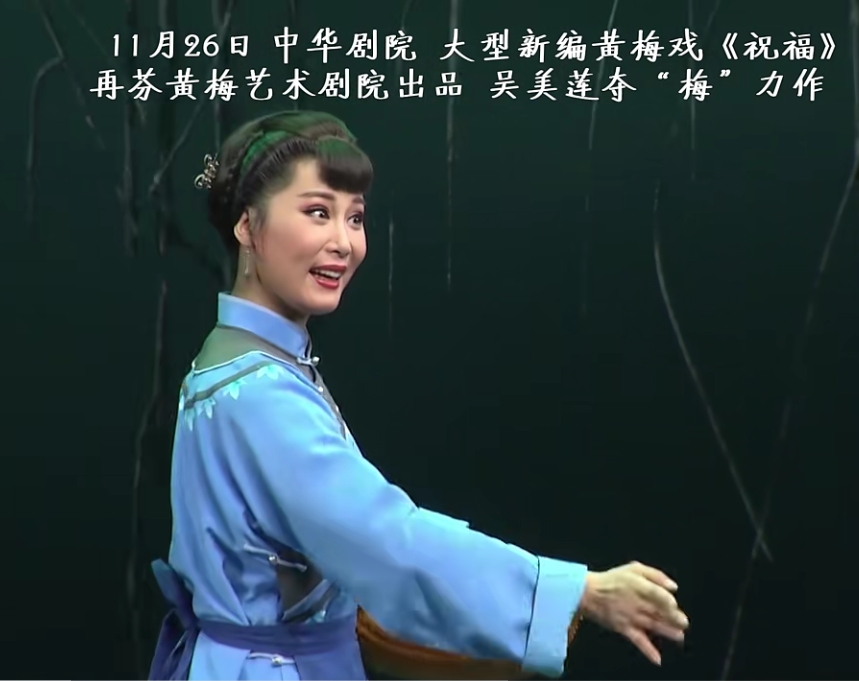

此次演出的大型新编黄梅戏《祝福》是由“梅花奖”得主、国家一级演员、享受国务院政府特殊津贴的吴美莲领衔主演,全剧采用无场次方式,以祥林嫂的视角,带领大家进入鲁迅先生的“鲁镇宇宙”,徐徐展开旧社会乡村妇女在封建思想压迫下悲苦的一生。这不仅是对经典文学作品的致敬,更是对传统文化的传承与创新。...

这是一部由安徽再芬黄梅艺术剧院出品,结合舞台剧艺术,将鲁迅先生文学巨作《祝福》用黄梅戏形式在舞台上演绎的一部作品。吴美莲等一众演员用悠悠黄梅调,唱尽祥林嫂的悲苦一生。入戏深处,泪洒舞台,在这个舞台上,吴美莲已是“祥林嫂”。...

北京曲剧《黄叶红楼》依托我国古典名著《红楼梦》编创,演绎了曹雪芹于黄叶村著书时与红楼人物之间的灵魂对话以及情感交流的旧事。该剧在小说原著及大量“红学”研究成果的基础之上,设计了“戏中戏”,剪裁了《红楼梦》中的悲剧人物与故事情节,勾勒出一台千古悲剧。...

《张恨水》侧重于讲述张恨水在抗日战争时期,前往重庆任《新民报》主编时期的故事。在《新民报》工作期间他将写作的大部分精力放在了抗战小说的写作上,为抗日战争的民族统一战线贡献了自己的一份力量。...

为了庆祝这一重要历史节点,湖北黄梅戏艺术剧院将于10月1日—10月4日举办"金秋庆华诞“庆国庆黄梅戏惠民演出活动,以传统戏曲的独特魅力,向伟大的祖国母亲献上最诚挚的祝福。...

多日寻秋不见秋,高温暑气过白露。人云处暑早晚凉,外甥提灯热照旧。...

袁媛,国家一级演员,毕业于安徽省艺术学校,中宣部思想文化青年英才,安徽省“六个一批”青年优秀人才,安徽省青联委员,安徽省青年先锋,第十二批省学术和技术带头人后备人选。曾在第七届中国戏剧“小梅花大赛”中荣获“金奖”,央视主办的“寻找七仙女”大赛中荣获“金奖”,2012首届全国黄梅戏广播大赛中荣获“一等奖”。她嗓音清亮,扮相秀丽。...

发表评论

评论列表