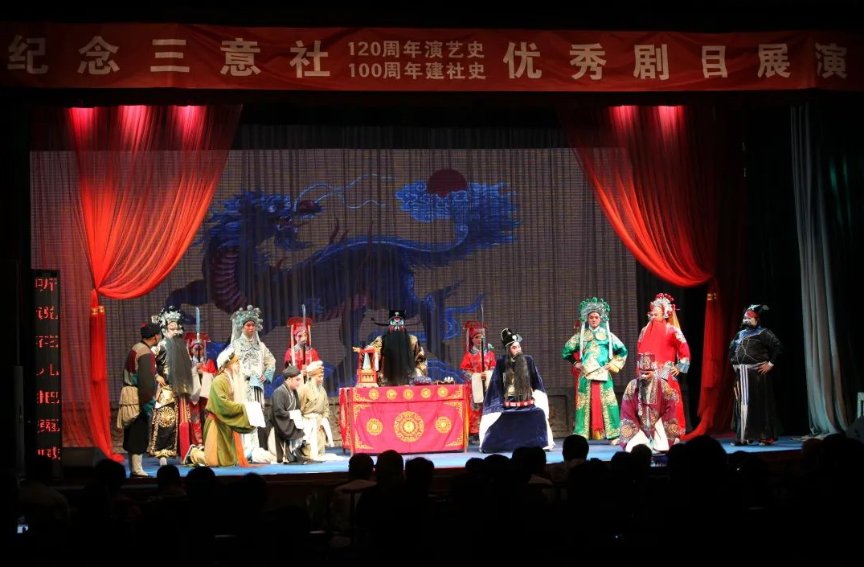

走过127年的秦腔剧社三意社

时间:2022-11-12 18:55:55 阅读: 次 作者:朱文杰

三意社为秦腔班社,其前身为清光绪二十一年(1895)秦腔艺人苏长泰(陕西商州人)创建于华阴的“长庆班”,不久解散。光绪三十年(1904年)在西安东关恢复,时谓“份子班”,演员临时约请,戏箱临时租赁。民国二年(1913)曾入榛苓班。民国四年(1915),苏长泰与徒弟耶金山重新组建长庆班,初期除招收第一期甲、乙两班学生外,演员全是招聘来的江湖艺人,像葫芦儿、张寿全、阎全德、水娃子、冉娃子、李云亭、三斗金、梁箴、王德孝等人,也多系秦腔名角,又各有拿手戏,所演剧目有《安安送米》《逃楚国》《紫霞宫》《二虎山》《四进士》《杀驿》等,每日午、晚两场,观众蜂涌而至,成为西安最上座的班社之一。

民国八年(1919)苏长泰过世,耶金山继任社长,由于善于经营,班社进一步兴盛。民国九年 (1920),督军陈树藩部属欲将长庆剧社更名为“关中三义剧社”,未能得逞。耶金山为免除后患,遂取苏长泰三个儿子乳名中的“意”字,将剧社改名为西安三意社。民国二十七年(1938),苏哲民、苏育民先后任社长。

三意社是迄今国内历史最久的戏曲剧社之一,秦腔史上具有举足轻重的里程碑的意义,从“长庆班”算起,也是一家走过127个春秋的百年老字号剧社了。

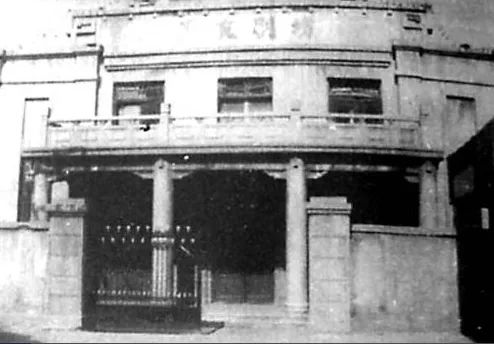

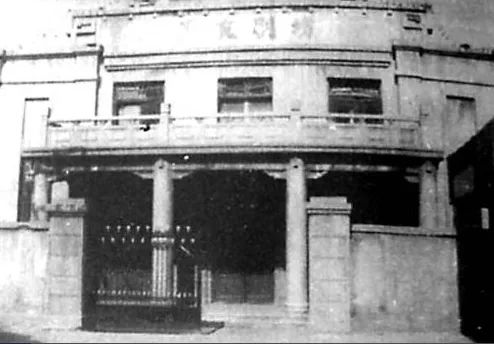

解放初期三意社工农剧场

1939年,苏育民与“辅”字班学员留影

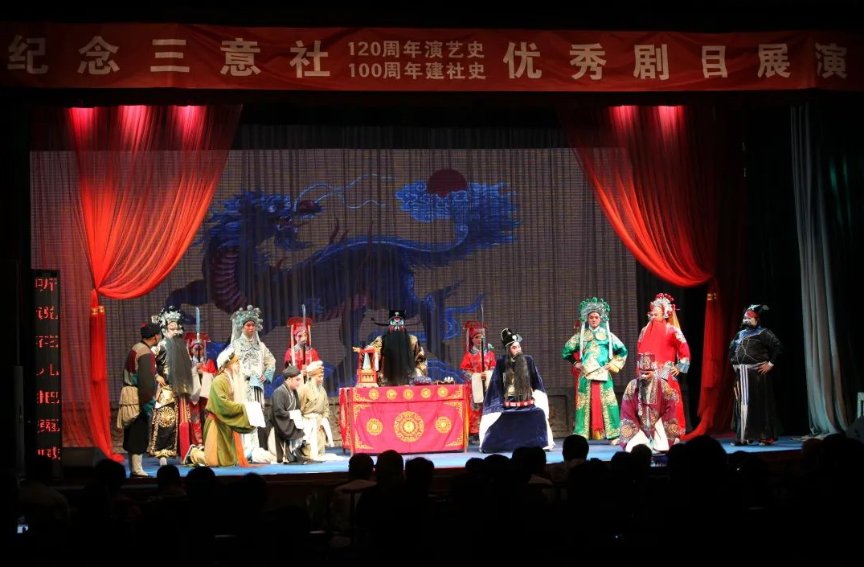

侯红琴、张涛、马路路《火焰驹》

2005年,西安市把青年秦腔艺术团与易俗社、五一剧团、秦腔一团合并组建西安秦腔剧院,下设易俗社、三意社2个非法人分支机构,2009年更名为西安秦腔剧院有限责任公司。公司探索传统戏曲的传承与创新,重新复排《火焰驹》《五典坡》《玉堂春》等一批秦腔传统剧目,创作排演《梦回长安》《杨贵妃》《七步诗》《大明宫》等剧目。

2005年,西安市把青年秦腔艺术团与易俗社、五一剧团、秦腔一团合并组建西安秦腔剧院,下设易俗社、三意社2个非法人分支机构,2009年更名为西安秦腔剧院有限责任公司。公司探索传统戏曲的传承与创新,重新复排《火焰驹》《五典坡》《玉堂春》等一批秦腔传统剧目,创作排演《梦回长安》《杨贵妃》《七步诗》《大明宫》等剧目。

2019年12月,三意社成为西安演艺集团旗下子公司。

作者简介

朱文杰:1948年生于西安,西安市文史馆馆员、“老西安研究中心”主任。系中国作协会员、国家一级作家。出版作品有《哭泉》《灵石》《梦石》《朱文杰诗集》《记忆老西安·第一卷》等。

民国八年(1919)苏长泰过世,耶金山继任社长,由于善于经营,班社进一步兴盛。民国九年 (1920),督军陈树藩部属欲将长庆剧社更名为“关中三义剧社”,未能得逞。耶金山为免除后患,遂取苏长泰三个儿子乳名中的“意”字,将剧社改名为西安三意社。民国二十七年(1938),苏哲民、苏育民先后任社长。

三意社是迄今国内历史最久的戏曲剧社之一,秦腔史上具有举足轻重的里程碑的意义,从“长庆班”算起,也是一家走过127个春秋的百年老字号剧社了。

早期三意社的艰难创业,坚持发展,和耶金山有密切的关系。《商州“三苏”记》一文写道:1919年苏长泰因积劳而病逝后,大儿子苏哲民才11岁,正在读初中,而幼子苏育民才仅仅4岁。当时西安的观众说:“长庆家的箱主苏长泰是叫办班社累死了,实实可惜。”苏长泰死后,重义气的耶金山牢记恩师的遗言,挑起了班社重任,使它不因社长病故而散摊。耶金山确实没有辜负苏长泰的殷切期待。

三意社社址先设在骡马市梨园会馆,演出在钟楼南边的银匠会馆等地。1920年秋,班主租得骡马市“药材会馆(即后来的路东老门牌81号),才有了固定的剧场。

民国十九年(1930),李逸僧、封至模、袁多寿、袁允中等剧作、导演先后进人三意社,编导了《苏武牧羊》《卧薪尝胆》《家庭痛史》《刁奴传》《王昭君》《玉堂春》《十五贯》《蒋干盗书》《葫芦峪》等一批新剧目。

民国二十七年(1938)是三意社的灾难年。由于社内种种矛盾爆发,导致社长耶金山被迫卸任,并登报声明与三意社脱离关系,由苏哲民、苏育民兄弟亲自主持社务,社内演员队伍也发生分化,阎国斌、刘光华等拉出一批演员另组班社,成立了集义社。拉走的人中不少都是三意社的台柱子,鼎盛一时的三意社,骤然跌落,元气大伤,到了岌岌可危的地步。苏氏兄弟咬牙苦撑,四处求援。幸亏名伶李正敏为帮苏氏兄弟度过难关,挺身而出,不仅为三意社救了场,还弄出一段戏曲界的趣事佳话流传下来。

话说李正敏和苏育民商定合作演出《五典坡•别窑》,刚一挂牌,票就售罄。可到开演之时,早化好妆的苏育民发现不见李正敏到场,派人四处寻找也不见音讯,急得直是个跺脚。

原来是脱离了三意社的前社长耶金山,心有不甘,想教训报复一下年轻气盛的苏氏兄弟,他设计在家摆上酒菜,请李正敏赴宴,李正敏对耶表示:今晚有演出,不能饮酒。但被耶硬拉住,声称只小饮几杯,不会影响你今晚演出。李正敏拗不过,只好去耶家。盛情难却下,酒过数巡,看天色渐晚,李正敏多次提出告辞。耶金山骗李正敏,假说自己要如厕方便而出。李正敏久等不见耶返回,又见房门反锁,此时才发觉上当,明白耶是在报复苏氏兄弟,急坏了的他,急出一身冷汗,想着如果误了演出,如何对得起朋友,好不容易才发现窗户未闩,随即跳窗,到院中又缘树跃墙而摆脱困境,一路小跑赶到三意社剧场门前。苏育民正焦急地来回打转转哩,一见李正敏一把拉住:“李哥!你咋这时才来?”李正敏看没误演出,就说:一言难尽,你赶紧帮我上妆,开锣,戏完咱再详说。演出结束散场后,李正敏简说经过,苏育民一揖到地,伸出拇指说:“李哥真够朋友!”

此事阎敏学先生撰有《李正敏跳墙救场》一文。

中华人民共和国成立后,三意社走上发展的道路。在西安率先演出了《白毛女》《罗汉钱》《小女婿》等革命现代戏。1952年,社长苏育民以秦腔折子戏《打柴劝弟》参加全国第一届戏曲会演,获表演一等奖,并在北京怀仁堂为毛主席和中央领导作了汇报演出。1953年,该社部分演员还参加陕西省慰问团赴朝鲜慰问过中国人民志愿军。

三意社社址先设在骡马市梨园会馆,演出在钟楼南边的银匠会馆等地。1920年秋,班主租得骡马市“药材会馆(即后来的路东老门牌81号),才有了固定的剧场。

民国十九年(1930),李逸僧、封至模、袁多寿、袁允中等剧作、导演先后进人三意社,编导了《苏武牧羊》《卧薪尝胆》《家庭痛史》《刁奴传》《王昭君》《玉堂春》《十五贯》《蒋干盗书》《葫芦峪》等一批新剧目。

民国二十七年(1938)是三意社的灾难年。由于社内种种矛盾爆发,导致社长耶金山被迫卸任,并登报声明与三意社脱离关系,由苏哲民、苏育民兄弟亲自主持社务,社内演员队伍也发生分化,阎国斌、刘光华等拉出一批演员另组班社,成立了集义社。拉走的人中不少都是三意社的台柱子,鼎盛一时的三意社,骤然跌落,元气大伤,到了岌岌可危的地步。苏氏兄弟咬牙苦撑,四处求援。幸亏名伶李正敏为帮苏氏兄弟度过难关,挺身而出,不仅为三意社救了场,还弄出一段戏曲界的趣事佳话流传下来。

话说李正敏和苏育民商定合作演出《五典坡•别窑》,刚一挂牌,票就售罄。可到开演之时,早化好妆的苏育民发现不见李正敏到场,派人四处寻找也不见音讯,急得直是个跺脚。

原来是脱离了三意社的前社长耶金山,心有不甘,想教训报复一下年轻气盛的苏氏兄弟,他设计在家摆上酒菜,请李正敏赴宴,李正敏对耶表示:今晚有演出,不能饮酒。但被耶硬拉住,声称只小饮几杯,不会影响你今晚演出。李正敏拗不过,只好去耶家。盛情难却下,酒过数巡,看天色渐晚,李正敏多次提出告辞。耶金山骗李正敏,假说自己要如厕方便而出。李正敏久等不见耶返回,又见房门反锁,此时才发觉上当,明白耶是在报复苏氏兄弟,急坏了的他,急出一身冷汗,想着如果误了演出,如何对得起朋友,好不容易才发现窗户未闩,随即跳窗,到院中又缘树跃墙而摆脱困境,一路小跑赶到三意社剧场门前。苏育民正焦急地来回打转转哩,一见李正敏一把拉住:“李哥!你咋这时才来?”李正敏看没误演出,就说:一言难尽,你赶紧帮我上妆,开锣,戏完咱再详说。演出结束散场后,李正敏简说经过,苏育民一揖到地,伸出拇指说:“李哥真够朋友!”

此事阎敏学先生撰有《李正敏跳墙救场》一文。

中华人民共和国成立后,三意社走上发展的道路。在西安率先演出了《白毛女》《罗汉钱》《小女婿》等革命现代戏。1952年,社长苏育民以秦腔折子戏《打柴劝弟》参加全国第一届戏曲会演,获表演一等奖,并在北京怀仁堂为毛主席和中央领导作了汇报演出。1953年,该社部分演员还参加陕西省慰问团赴朝鲜慰问过中国人民志愿军。

解放初期三意社工农剧场

《陕西省志•文化艺术志》大事记中载:1957年10月14日中共陕西省委决定由长春电影制片厂拍摄秦腔艺术影片《火焰驹》,遂组成陕西省秦腔电影剧团,团长杨公愚,主要演员有肖玉玲、陈妙华、李应真及刘毓中、孟遏云、肖若兰、樊新民、苏育民、周辅国等,全团59人于是年12月15日赴长春。1958年2月14日,长春电影制片厂正在拍摄期间,毛泽东主席来摄影棚看望秦腔演员,在场的有饰李彦荣的著名秦腔表演艺术家、三意社社长苏育民,饰义士艾谦的著名净角周辅国,饰黄桂英的肖玉玲等。当时年龄才19岁的肖玉玲,第一个发现毛主席,主席上前握住她的手,问长问短。这个珍贵的画面,曾被摄影师拍了下来。

苏育民为“苏家戏”的开创者,关于秦腔表演艺术家三意社社长苏育民,陈忠实回忆:“父亲领我观看了令人目眩的钟楼之后就走进了骡马市。只记得在乡下人口边说得最多的戏园子三意社那个门楼。父亲是个戏迷,给我兴致勃勃地说着大名角苏育民主演《滚钉板》时,怎样脱光上衣在倒钉着钉子的木板上翻身打滚,听得我毛骨悚然。”

苏育民演的《滚钉板》也叫《马义滚钉板》。所谓“滚钉板”是表现戏曲演员的一种惊险特技。演出时,先在木板钉上五、六对裸露于板面的长铁钉,再当场将活鸡摔死插于钉尖上,霎时鲜血直冒,以向观众显示铁钉的异常锋利。随后,只见赤臂露身的演员,一跃身猛扑在钉板上,以双臂撑地,沿钉板平行来回翻滚数次。其身手轻巧,惊险逼真,神态自若,安然无恙,把观众却吓得是一惊一乍,张口咋舌,因为表演时需特别注意臂力支撑点和巧劲的掌握,稍有疏忽大意就会被铁钉扎伤。苏育民演《马义滚钉板》也难免磕磕碰碰,臂肘结了几层痂,脱过几层皮。由于这种表演带有恐怖感和危险性,解放后艺人们便自动停止了这种表演。因之我也是听过没看过。

苏育民为“苏家戏”的开创者,关于秦腔表演艺术家三意社社长苏育民,陈忠实回忆:“父亲领我观看了令人目眩的钟楼之后就走进了骡马市。只记得在乡下人口边说得最多的戏园子三意社那个门楼。父亲是个戏迷,给我兴致勃勃地说着大名角苏育民主演《滚钉板》时,怎样脱光上衣在倒钉着钉子的木板上翻身打滚,听得我毛骨悚然。”

苏育民演的《滚钉板》也叫《马义滚钉板》。所谓“滚钉板”是表现戏曲演员的一种惊险特技。演出时,先在木板钉上五、六对裸露于板面的长铁钉,再当场将活鸡摔死插于钉尖上,霎时鲜血直冒,以向观众显示铁钉的异常锋利。随后,只见赤臂露身的演员,一跃身猛扑在钉板上,以双臂撑地,沿钉板平行来回翻滚数次。其身手轻巧,惊险逼真,神态自若,安然无恙,把观众却吓得是一惊一乍,张口咋舌,因为表演时需特别注意臂力支撑点和巧劲的掌握,稍有疏忽大意就会被铁钉扎伤。苏育民演《马义滚钉板》也难免磕磕碰碰,臂肘结了几层痂,脱过几层皮。由于这种表演带有恐怖感和危险性,解放后艺人们便自动停止了这种表演。因之我也是听过没看过。

1939年,苏育民与“辅”字班学员留影

《火焰驹》这出秦腔戏影响深远,是秦腔戏最经典的代表作之一,编剧为清代伟大的秦腔剧作家李十三。作家陈忠实就写过小说《李十三推磨》,连童谣中都有《火焰驹》,骡马市一带的孩子们就经常唱道:“锵锵戚锵戚,七点半的《火焰驹》。谁有钱谁看去,谁没钱赶紧回家睡觉去。”

侯红琴、张涛、马路路《火焰驹》

三意社走出的秦腔名角、表演艺术家不少,主要有苏长泰、阎国斌、苏哲民、苏育民、周辅国、王辅生、苏蕊娥、李夕岚、肖玉玲等。这一带老住户有人回忆:当年的三意社门前,到了傍晚时分,车马云集,川流不息的客商们来来往往,三意社门前,5个大红灯笼挂在高高的杆子上,上面的“西安三意社”五个大字相当耀眼。看戏的观众三三两两地走进戏园子。门口则是卖炒凉粉、甜浆 (豆浆)、果子(油条)、烤包、南糖(江米条、一窝丝、豆瓣糖等的总称)的小商贩们,用正经地道的西安方言吆喝,此起彼伏,让人亲切无比,最是入耳。车店门前招揽生意的灯光在黑暗中闪闪烁烁,带着一丝夜的暧昧,客店里的学徒娃打着灯笼沿街叫喊:“住店咧,咱客栈房子干净,马料足。”街面上人来人往,灯火通明,好一派热闹繁荣的景象。

三意社体现的以“慷慨激昂”“响遏行云”秦腔艺术风格,还激发过濒死之人的生命欲望。传说“西部歌王”王洛宾,“文化大革命”中被关押进了牛棚,数载在牛棚不见天日,遂灭绝了生存下去的愿望,曾悬绳于房梁上欲寻自尽。恰在此时,有一个牧羊人从牛棚外经过,吼着秦腔。那秦音逾高墙,破铁窗,直泻而入,声雄浑嘹亮,调凄婉苍凉。王洛宾惊愕不已,自忖良久,意忘投环,自言自语的感叹说:“秦腔古朴典雅,响遏行云,今吾尚未谱旋律入歌谣,何敢弃世?”

秦腔这种强悍张扬,浩然正气的艺术风格是有历史传承的,秦腔与秦声也渊源深厚。唐代诗人刘禹锡《伤秦姝行》中有:“秦声一曲此时闻,岭泉呜咽南云断。”岑参《秦筝歌•送外甥萧正归京》中有:“汝不闻秦筝声最苦……汝归秦兮弹秦声,秦声悲兮聊送汝。”

20世纪70年代开始,西安市的秦腔剧团开始改革。《西安市志》(1991~2010)载:1971年三意社改称为西安市秦腔二团。1999年更名为西安青年秦腔艺术团。代表剧目有《火焰驹》《赵氏孤儿》《四进士》《五典坡》《状元媒》等,以及现代剧《杜鹃山》《灯笼红》《母女俩》《三家春》等。90年代前后,创作演出剧目有《少帝轶事》《造俑记》《谷雨》等;主要演员有侯红琴、张涛、薛广民、康亚婵、王战毅、雷红茹、马路路、刘武利等。

1995年,举办西安三意社喜庆百年华诞活动。1996年,表演的《辕门斩子》《三上轿》《打神告庙》《月下来迟》《打柴劝弟》等5出折子戏被中央电视台《名段欣赏》栏目选播。1999年5月,中央电视台现场直播该团排演的全本传统剧目《火焰驹》,同年《火焰驹》再次晋京,参加国庆50周年献礼演出。

三意社体现的以“慷慨激昂”“响遏行云”秦腔艺术风格,还激发过濒死之人的生命欲望。传说“西部歌王”王洛宾,“文化大革命”中被关押进了牛棚,数载在牛棚不见天日,遂灭绝了生存下去的愿望,曾悬绳于房梁上欲寻自尽。恰在此时,有一个牧羊人从牛棚外经过,吼着秦腔。那秦音逾高墙,破铁窗,直泻而入,声雄浑嘹亮,调凄婉苍凉。王洛宾惊愕不已,自忖良久,意忘投环,自言自语的感叹说:“秦腔古朴典雅,响遏行云,今吾尚未谱旋律入歌谣,何敢弃世?”

秦腔这种强悍张扬,浩然正气的艺术风格是有历史传承的,秦腔与秦声也渊源深厚。唐代诗人刘禹锡《伤秦姝行》中有:“秦声一曲此时闻,岭泉呜咽南云断。”岑参《秦筝歌•送外甥萧正归京》中有:“汝不闻秦筝声最苦……汝归秦兮弹秦声,秦声悲兮聊送汝。”

20世纪70年代开始,西安市的秦腔剧团开始改革。《西安市志》(1991~2010)载:1971年三意社改称为西安市秦腔二团。1999年更名为西安青年秦腔艺术团。代表剧目有《火焰驹》《赵氏孤儿》《四进士》《五典坡》《状元媒》等,以及现代剧《杜鹃山》《灯笼红》《母女俩》《三家春》等。90年代前后,创作演出剧目有《少帝轶事》《造俑记》《谷雨》等;主要演员有侯红琴、张涛、薛广民、康亚婵、王战毅、雷红茹、马路路、刘武利等。

1995年,举办西安三意社喜庆百年华诞活动。1996年,表演的《辕门斩子》《三上轿》《打神告庙》《月下来迟》《打柴劝弟》等5出折子戏被中央电视台《名段欣赏》栏目选播。1999年5月,中央电视台现场直播该团排演的全本传统剧目《火焰驹》,同年《火焰驹》再次晋京,参加国庆50周年献礼演出。

2005年,西安市把青年秦腔艺术团与易俗社、五一剧团、秦腔一团合并组建西安秦腔剧院,下设易俗社、三意社2个非法人分支机构,2009年更名为西安秦腔剧院有限责任公司。公司探索传统戏曲的传承与创新,重新复排《火焰驹》《五典坡》《玉堂春》等一批秦腔传统剧目,创作排演《梦回长安》《杨贵妃》《七步诗》《大明宫》等剧目。

2005年,西安市把青年秦腔艺术团与易俗社、五一剧团、秦腔一团合并组建西安秦腔剧院,下设易俗社、三意社2个非法人分支机构,2009年更名为西安秦腔剧院有限责任公司。公司探索传统戏曲的传承与创新,重新复排《火焰驹》《五典坡》《玉堂春》等一批秦腔传统剧目,创作排演《梦回长安》《杨贵妃》《七步诗》《大明宫》等剧目。2019年12月,三意社成为西安演艺集团旗下子公司。

作者简介

朱文杰:1948年生于西安,西安市文史馆馆员、“老西安研究中心”主任。系中国作协会员、国家一级作家。出版作品有《哭泉》《灵石》《梦石》《朱文杰诗集》《记忆老西安·第一卷》等。

猜你喜欢

发表评论

评论列表