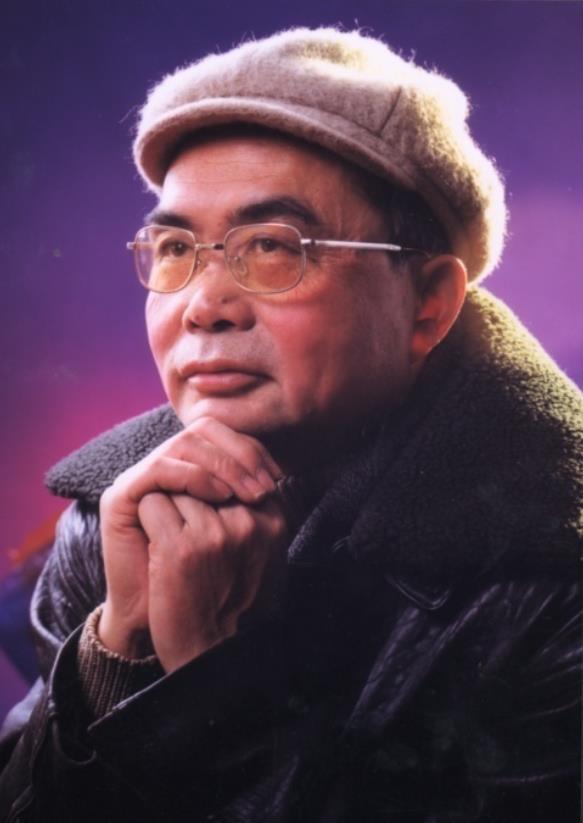

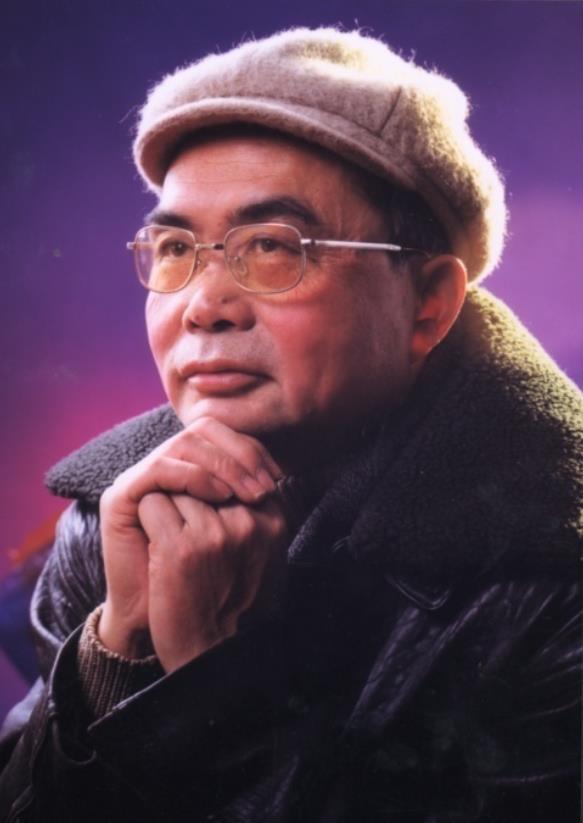

中国著名文学作家周濯街受邀讲述黄梅戏故事

时间:2022-04-08 15:14:01 阅读: 次 作者:张松林、黄百通、石宇

4月7日,中国著名文学作家周濯街受百通传媒邀请到直播间,讲述黄梅戏故事。

据周濯街介绍,从清朝乾隆年间(1736-1795)至今的380多年来,“黄梅戏为什么名叫黄梅戏”的问题一直被大多数黄梅戏艺人和专家、学者忽略不计,甚至有少数专家学者在有意回避这个问题。这是一个乍看起来非常简单,仔细一想却比较复杂的问题。说简单是因为我们可以用两句话便把它说清楚。第一句黄梅戏是发源于湖北省黄梅县之采茶戏的“升级版”;第二句采茶戏是黄梅戏的乳名、小名和自称,黄梅戏是采茶戏的学名、大名和他称。黄梅人一直自称这个由黄梅人创造的戏为采茶戏或采茶调。正如河南人一直自称豫剧为“梆子”或“梆子戏”只有外地人才称其之为“河南梆子”或“豫剧”。这是为什么呢?原来,在中华人民共和国成立之前,中国的戏剧演员一直被视之为“诲淫诲盗”的下贱行业,而且是那种比卖淫更丢人的行业。演职人员向例被贬称为“戏子”,并有“世间三大丑,王八戏子吹鼓手”之说为证,意思是比妓院的老板“王八”还要低一等。正因为如此,所以,以徽商为代表的的外地人,或者说是以徽商为代表的安徽人、江西人,为了不让去安徽、江西唱采茶戏的黄梅人,坏了他们“徽商”或安徽人的好名声,便不厌其烦地反复向他人解释说“这是湖北黄梅人到到这里来唱的采茶戏,言下之以便是“你千万别以为此类这种下九流的艺术是安徽人演唱的戏”。我这么说的依据有二:一因为安徽省于清康熙六(1667)年开始建省(由原江南省分治安徽、江苏二省),安徽是从原江南省的安庆府、徽州府各取一个字,简称“安徽”的。古徽州府治在今安徽歙县,历宋元明清四个朝代,统治一府六县即:歙(舍)县、黟(依)县、休宁、婺源、绩溪、祁(七)门等六县是徽商的发祥地,明清时期徽商称雄中国商界500余年,并有“无徽不成镇”“徽商遍天下”之说。明清时期的“徽商”之所以能称雄,主要是徽商与官府配合非常默契,官府的食盐几乎全部由徽商独家经营。为了与官府搞好了关系,徽商一直保持与官员之间的友好往来,其中请官员们看戏是他们的最佳选择之一。其中有些官员难免会既喜欢看戏,又喜欢故作高雅地对所看之戏挑毛病。他们常常会在高高兴兴地看完戏之后,或无心或有意地说上一两句“今天这场戏似有某些不雅的台词啊?!”之类的话,这时陪官员们看戏的徽商们,肯定会实话实说地告诉提问者,“这是从湖北黄梅来的戏班子唱的戏啊……”。久而久之知,聪明的安徽人,又想出了一个简捷明了的,意在撇清关系的妙招:将黄梅人称之为采茶戏或采茶调的戏剧,简称为“黄梅戏”、“黄梅调”或”黄梅腔”。这样一来,安徽的官员知道,凡是与戏有关的毛病,都是“湖北黄梅人”责任,与“安徽人和徽商”无关。

周濯街说:“目前我们发现的,最早记录这件事情的,是清道光至咸丰年间出任过石埭(今安徽石台县)、东流(今安徽东至县)、繁昌(安徽北部)等三县知县、县令的江西人何元炳,在《焦桐别墅诗稿》中写的一首名为《下河调》的“七绝”中写了黄梅采茶戏传到安徽、江西等地的盛况:拣得新茶绮绿窗,下河调子赛无双,如何不唱江南曲,都作黄梅县里腔。好一个“都作黄梅县里腔”仅仅七个字,便低俗,甚至诲淫的源头交待得一清二楚。不过,将这层意思,表达得最完整的莫过于民国九(1920)年版的安徽省的宿松县《县志》载曰:“邑西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏,其实则为诲淫剧品,邑(本县)青年子弟,亦或有习之者,然父诏兄勉,取缔极为严厉。”以上说的是原因之一。原因之二则是因为古徽州现在分别属于安徽省与江西省,并分隔为:安徽省黄山市绩溪县属宣城市,以及江西省的婺源县属于上饶市,其中原本隶属于徽州的婺源县,是1949年5月才划入江西省的。因此,前面提到的那位江西人,实际上应该是祖籍安徽的江西人。这便是为什么《黄梅采茶戏志》上说:“形成于黄梅县的采茶戏,曾用名有:采子、采茶调、黄梅戏、黄梅调、黄梅腔、花鼓戏、下河调……”的原因。我在这里丝毫没有责怪安徽人不厚道的意思,在那种政治、文化氛围内,徽商或安徽人那样作是必然的,也是必要的,更是可以理解的。因为在同一时期黄梅人自己也是这样对待本土采茶戏的。尤其是黄梅官方、黄梅人中的知识分子们。例如:清代康熙十八年(1679),黄梅县的教书先生石乔年在黄梅《重修资福寺记》中,便咬牙切齿地咒骂黄梅人的不应该唱戏:“借白莲之域(“白莲”代指佛教寺院),以奏淫哇!……(似)魔风飘荡,妖雨淋漓……者也。”这是指责黄梅人不应该于庙会期间在寺院内唱戏。因此,我们非但没有权力责怪徽商或安徽人,而且从某种意义上说,黄梅人还应该感激徽商或安徽人,因为,在那样的政治、文化氛围中,也只有与官方关系极好的徽商,才有可能请黄梅县的戏班子去唱戏给官员甚至是皇帝看。更重要的是,徽商们的此类举措,不仅养活了许多黄梅县的黄梅戏班社,也间接地促进了黄梅戏的生存、发展和传承。正如,同样是在乾隆年间,也是因为徽商默许汉剧进京,并假“徽班”之名义进宫演汉剧,这才促成京剧的诞生。否则也许便不会有京剧这一中国国粹的诞生呢。须知,为了报答朝廷对徽商的关照,乾隆皇帝六次下江南,徽商们为他花费的白银至少可以堆成三座山啊”。

据周濯街介绍,从清朝乾隆年间(1736-1795)至今的380多年来,“黄梅戏为什么名叫黄梅戏”的问题一直被大多数黄梅戏艺人和专家、学者忽略不计,甚至有少数专家学者在有意回避这个问题。这是一个乍看起来非常简单,仔细一想却比较复杂的问题。说简单是因为我们可以用两句话便把它说清楚。第一句黄梅戏是发源于湖北省黄梅县之采茶戏的“升级版”;第二句采茶戏是黄梅戏的乳名、小名和自称,黄梅戏是采茶戏的学名、大名和他称。黄梅人一直自称这个由黄梅人创造的戏为采茶戏或采茶调。正如河南人一直自称豫剧为“梆子”或“梆子戏”只有外地人才称其之为“河南梆子”或“豫剧”。这是为什么呢?原来,在中华人民共和国成立之前,中国的戏剧演员一直被视之为“诲淫诲盗”的下贱行业,而且是那种比卖淫更丢人的行业。演职人员向例被贬称为“戏子”,并有“世间三大丑,王八戏子吹鼓手”之说为证,意思是比妓院的老板“王八”还要低一等。正因为如此,所以,以徽商为代表的的外地人,或者说是以徽商为代表的安徽人、江西人,为了不让去安徽、江西唱采茶戏的黄梅人,坏了他们“徽商”或安徽人的好名声,便不厌其烦地反复向他人解释说“这是湖北黄梅人到到这里来唱的采茶戏,言下之以便是“你千万别以为此类这种下九流的艺术是安徽人演唱的戏”。我这么说的依据有二:一因为安徽省于清康熙六(1667)年开始建省(由原江南省分治安徽、江苏二省),安徽是从原江南省的安庆府、徽州府各取一个字,简称“安徽”的。古徽州府治在今安徽歙县,历宋元明清四个朝代,统治一府六县即:歙(舍)县、黟(依)县、休宁、婺源、绩溪、祁(七)门等六县是徽商的发祥地,明清时期徽商称雄中国商界500余年,并有“无徽不成镇”“徽商遍天下”之说。明清时期的“徽商”之所以能称雄,主要是徽商与官府配合非常默契,官府的食盐几乎全部由徽商独家经营。为了与官府搞好了关系,徽商一直保持与官员之间的友好往来,其中请官员们看戏是他们的最佳选择之一。其中有些官员难免会既喜欢看戏,又喜欢故作高雅地对所看之戏挑毛病。他们常常会在高高兴兴地看完戏之后,或无心或有意地说上一两句“今天这场戏似有某些不雅的台词啊?!”之类的话,这时陪官员们看戏的徽商们,肯定会实话实说地告诉提问者,“这是从湖北黄梅来的戏班子唱的戏啊……”。久而久之知,聪明的安徽人,又想出了一个简捷明了的,意在撇清关系的妙招:将黄梅人称之为采茶戏或采茶调的戏剧,简称为“黄梅戏”、“黄梅调”或”黄梅腔”。这样一来,安徽的官员知道,凡是与戏有关的毛病,都是“湖北黄梅人”责任,与“安徽人和徽商”无关。

周濯街说:“目前我们发现的,最早记录这件事情的,是清道光至咸丰年间出任过石埭(今安徽石台县)、东流(今安徽东至县)、繁昌(安徽北部)等三县知县、县令的江西人何元炳,在《焦桐别墅诗稿》中写的一首名为《下河调》的“七绝”中写了黄梅采茶戏传到安徽、江西等地的盛况:拣得新茶绮绿窗,下河调子赛无双,如何不唱江南曲,都作黄梅县里腔。好一个“都作黄梅县里腔”仅仅七个字,便低俗,甚至诲淫的源头交待得一清二楚。不过,将这层意思,表达得最完整的莫过于民国九(1920)年版的安徽省的宿松县《县志》载曰:“邑西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏,其实则为诲淫剧品,邑(本县)青年子弟,亦或有习之者,然父诏兄勉,取缔极为严厉。”以上说的是原因之一。原因之二则是因为古徽州现在分别属于安徽省与江西省,并分隔为:安徽省黄山市绩溪县属宣城市,以及江西省的婺源县属于上饶市,其中原本隶属于徽州的婺源县,是1949年5月才划入江西省的。因此,前面提到的那位江西人,实际上应该是祖籍安徽的江西人。这便是为什么《黄梅采茶戏志》上说:“形成于黄梅县的采茶戏,曾用名有:采子、采茶调、黄梅戏、黄梅调、黄梅腔、花鼓戏、下河调……”的原因。我在这里丝毫没有责怪安徽人不厚道的意思,在那种政治、文化氛围内,徽商或安徽人那样作是必然的,也是必要的,更是可以理解的。因为在同一时期黄梅人自己也是这样对待本土采茶戏的。尤其是黄梅官方、黄梅人中的知识分子们。例如:清代康熙十八年(1679),黄梅县的教书先生石乔年在黄梅《重修资福寺记》中,便咬牙切齿地咒骂黄梅人的不应该唱戏:“借白莲之域(“白莲”代指佛教寺院),以奏淫哇!……(似)魔风飘荡,妖雨淋漓……者也。”这是指责黄梅人不应该于庙会期间在寺院内唱戏。因此,我们非但没有权力责怪徽商或安徽人,而且从某种意义上说,黄梅人还应该感激徽商或安徽人,因为,在那样的政治、文化氛围中,也只有与官方关系极好的徽商,才有可能请黄梅县的戏班子去唱戏给官员甚至是皇帝看。更重要的是,徽商们的此类举措,不仅养活了许多黄梅县的黄梅戏班社,也间接地促进了黄梅戏的生存、发展和传承。正如,同样是在乾隆年间,也是因为徽商默许汉剧进京,并假“徽班”之名义进宫演汉剧,这才促成京剧的诞生。否则也许便不会有京剧这一中国国粹的诞生呢。须知,为了报答朝廷对徽商的关照,乾隆皇帝六次下江南,徽商们为他花费的白银至少可以堆成三座山啊”。

猜你喜欢

黄梅戏第一次在安庆公演时,不料演出的第二天,艺人丁永泉等被军警借故抓去。...

发表评论

评论列表