黄梅戏历用的名称

时间:2024-06-28 15:10:50 阅读: 次 作者:学犁

编者按:黄梅戏发源和形成于黄梅县,发扬光大在安徽,这是基本认知,可总有部分“戏子安”,否定历史,否定祖辈,否定实事,做着人神共愤的事情。今后将以一个又一个历史资料呈现给者,还原历史真相,让大家看看“戏子安”是怎么样的嘴脸。

作者:学犁

黄梅戏,从明代万历年间萌芽起,到解放后的50年代止,在300多年中,它大约有20多个名称。这些名称既体现了它的历史沿革,又反映了它坎坷不平的发展道路,现简介如下:

一、以地名或行政区简称命名的有:黄梅采茶戏、黄梅戏、黄梅调、黄梅腔、下河调、北河调、怀腔、皖剧、弥腔等。

1.黄梅采茶戏。据1959年出版的《黄梅采茶戏唱腔集》中馨洁的《黄梅采茶戏简介》:“黄梅采茶戏……是我省优秀地方剧种之一。”之所以叫黄梅采茶戏,是因它起源于黄梅县紫云、垅坪等山区的采茶歌,经过与黄梅的道情、连厢、旱龙船、弹词等说唱文学结合而逐步形成的一种民间小戏。后东流到安徽省安庆地区而发展成黄梅调;西南流到赣东北地区,西北流到鄂东南地区,仍叫采茶戏。上海辞书出版社出版的《中国戏曲曲艺辞典》,已将黄梅采茶戏作为湖北的剧种条目,写入该书。 2.黄梅戏。这个名称,早在清代和民国年间就出现了。江西省湖口县老艺人梅怀茂说:“我的师傅梅新魁告诉我,湖口采茶戏,在清朝到民国初年叫黄梅戏,因它是由江北黄梅县传过来的。”另据湖北崇阳县原路口公社泉口大队打锣腔名老艺人孙家胜说:“崇阳打锣腔,是从鄂东黄梅县传入的,当年(指清朝末年到民国初年)叫黄梅戏,后来改叫采茶戏”。民国9年(1920年)出版的《宿松县志》:“邑境西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”安徽省文化厅在50年代,将安庆地区流行的黄梅调,正 式定名为黄梅戏。

2.黄梅戏。这个名称,早在清代和民国年间就出现了。江西省湖口县老艺人梅怀茂说:“我的师傅梅新魁告诉我,湖口采茶戏,在清朝到民国初年叫黄梅戏,因它是由江北黄梅县传过来的。”另据湖北崇阳县原路口公社泉口大队打锣腔名老艺人孙家胜说:“崇阳打锣腔,是从鄂东黄梅县传入的,当年(指清朝末年到民国初年)叫黄梅戏,后来改叫采茶戏”。民国9年(1920年)出版的《宿松县志》:“邑境西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”安徽省文化厅在50年代,将安庆地区流行的黄梅调,正 式定名为黄梅戏。

3.黄梅调。安徽人民出版社出版的王兆乾的《黄梅戏音乐》中有:“黄梅戏因来自湖北黄梅,故称之为黄梅调。”安徽著名的黄梅戏演员王少舫曾在1981年第1期的《黄梅戏艺术》中撰文写道:“1939年…为了糊口谋生,大家合计京剧、黄梅调同台演出。”1960年9月,我同黄梅县采茶戏老艺人乐柯记拜访了安徽省著名老艺人丁永泉老先生,他说:“黄梅戏解放前在安庆地区叫黄梅调,因为他来自湖北黄梅县。大约在乾隆年间,黄梅逃水荒的人用道情、连厢等形式,把它带到了安徽。”1939年上海世界书局出版的《皖优谱》称:“今皖上(安庆之别称》各地乡村,江以南亦有之,有所谓草台上戏者,所唱皆黄梅调。”解放前上海有份剪报《秧歌的传播》中提到:“皖南宁国等地区还流行着一种叫黄梅调的小戏班……所谓黄梅调,该是发源于鄂东黄梅县的吧?”

4.黄梅腔。原江西景德镇市采茶剧团副团长、赣东北知名老艺人刘尧生说:“我是都昌人,我县及鄱阳、浮梁、乐平等地的‘三角班’,是唱湖北省黄梅县流传过来的采茶戏。解放前为区别赣剧饶河调,把采茶戏叫黄梅腔。”这一说在鄱阳、乐平、彭泽、都昌的老艺人中,较为普遍。

5.下河调。据江西省乐平县采茶、饶河调老艺人程其柱说:“三角班,在历史上也叫下河调,这是以赣江、鄱阳湖为标志划分的。因这腔调(主要是‘湖广调’即‘七板’、‘火攻’、‘二行’等)来自赣江、鄱阳湖下游的湖北黄梅县,故名下河调。”程其柱的说法,可从清代乐平文人何元炳的《焦桐别墅诗稿》中一首叫《下河调》的诗歌中得到印证,诗曰:“拣得新茶绮绿窗,下河调子赛无双,如今不唱江南曲,都作黄梅县里腔。”

6.北河戏。在赣北地区的德安、九江、瑞昌、武宁、修水及永修等县,对源于黄梅采茶戏有南河、北河之分。南河路子叫顶板,北河路子叫漏板。瑞昌县知名艺人田世泰(1981年时85岁)和他的名徒、德安县老艺人马宜天说:我们主要唱北河戏(漏板),也能唱南河戏(顶板)。南河戏是在北河戏的基础上发展起来的,大约是清朝康熙、乾隆年间,由黄梅传到江南的。北河腔与黄梅县农村采茶戏唱腔一样,南河与北河的划分,是以长江为界线的,江南的北河戏,是道道地地的黄梅采茶戏。

7.怀腔。安庆市政协与安庆市图书馆编印的《安庆史话》中《黄梅戏和严凤英》一文对怀腔是这么解释的:“在1849年以前,黄梅戏的唱腔和道白都是用湖北腔,到了石牌以后,才改用安庆的地方语言,因此,黄梅戏又叫怀腔。”即怀宁县的简称。

8.府调。1959年8月号和11月号的《安徽戏剧》发表车明记录整理的《丁老纵谈黄梅戏》一文称:“……用安庆话唱黄梅戏,自然加重了安庆味,语音变了,曲调也跟着起变化。安庆当时叫怀宁府(作者注:应为安庆府),所以,有人就把这种用安庆话唱的黄梅调叫‘怀调’或‘府调’”。

9.皖剧。黄梅戏称为皖剧,始于1926年的冬天。黄梅戏第一次在安庆公演时,不料演出的第二天,艺人丁永泉等被军警借故抓去。审讯时,丁永泉为了掩护黄梅戏不遭禁演,巧妙地回答:“我们安徽人唱的是皖剧”。从此以后,就有人叫黄梅调为皖剧。

10.弥腔。“解放后传入太湖县弥陀寺一带的黄梅戏,称为弥腔。”(未完后续) 作者简介:

作者简介:

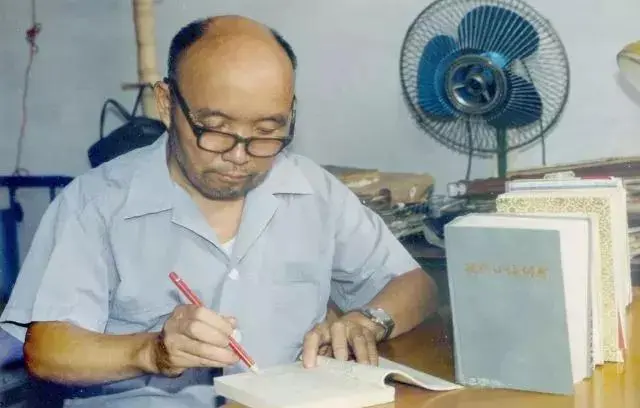

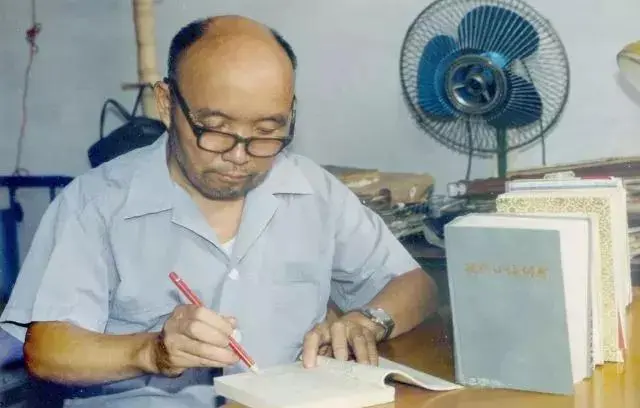

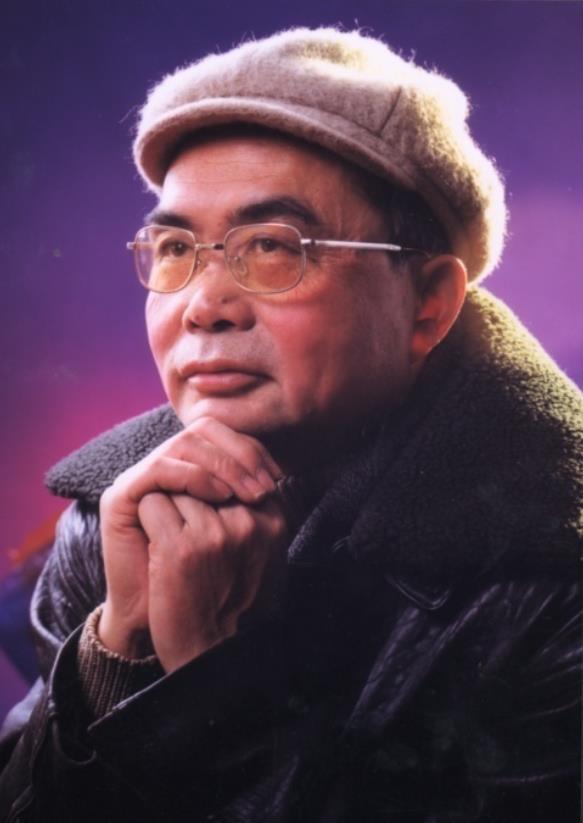

桂遇秋,1934年11月生,1999年12月24日逝世,湖北省黄梅县人。笔名莫诚斋、学犁、馨洁。黄梅戏史论研究者。黄梅县文化局(退休干部),国家二级编剧。中国民间文艺家协会、楹联学会、湖北省戏剧家协会会员。

作者:学犁

黄梅戏,从明代万历年间萌芽起,到解放后的50年代止,在300多年中,它大约有20多个名称。这些名称既体现了它的历史沿革,又反映了它坎坷不平的发展道路,现简介如下:

一、以地名或行政区简称命名的有:黄梅采茶戏、黄梅戏、黄梅调、黄梅腔、下河调、北河调、怀腔、皖剧、弥腔等。

1.黄梅采茶戏。据1959年出版的《黄梅采茶戏唱腔集》中馨洁的《黄梅采茶戏简介》:“黄梅采茶戏……是我省优秀地方剧种之一。”之所以叫黄梅采茶戏,是因它起源于黄梅县紫云、垅坪等山区的采茶歌,经过与黄梅的道情、连厢、旱龙船、弹词等说唱文学结合而逐步形成的一种民间小戏。后东流到安徽省安庆地区而发展成黄梅调;西南流到赣东北地区,西北流到鄂东南地区,仍叫采茶戏。上海辞书出版社出版的《中国戏曲曲艺辞典》,已将黄梅采茶戏作为湖北的剧种条目,写入该书。

3.黄梅调。安徽人民出版社出版的王兆乾的《黄梅戏音乐》中有:“黄梅戏因来自湖北黄梅,故称之为黄梅调。”安徽著名的黄梅戏演员王少舫曾在1981年第1期的《黄梅戏艺术》中撰文写道:“1939年…为了糊口谋生,大家合计京剧、黄梅调同台演出。”1960年9月,我同黄梅县采茶戏老艺人乐柯记拜访了安徽省著名老艺人丁永泉老先生,他说:“黄梅戏解放前在安庆地区叫黄梅调,因为他来自湖北黄梅县。大约在乾隆年间,黄梅逃水荒的人用道情、连厢等形式,把它带到了安徽。”1939年上海世界书局出版的《皖优谱》称:“今皖上(安庆之别称》各地乡村,江以南亦有之,有所谓草台上戏者,所唱皆黄梅调。”解放前上海有份剪报《秧歌的传播》中提到:“皖南宁国等地区还流行着一种叫黄梅调的小戏班……所谓黄梅调,该是发源于鄂东黄梅县的吧?”

4.黄梅腔。原江西景德镇市采茶剧团副团长、赣东北知名老艺人刘尧生说:“我是都昌人,我县及鄱阳、浮梁、乐平等地的‘三角班’,是唱湖北省黄梅县流传过来的采茶戏。解放前为区别赣剧饶河调,把采茶戏叫黄梅腔。”这一说在鄱阳、乐平、彭泽、都昌的老艺人中,较为普遍。

5.下河调。据江西省乐平县采茶、饶河调老艺人程其柱说:“三角班,在历史上也叫下河调,这是以赣江、鄱阳湖为标志划分的。因这腔调(主要是‘湖广调’即‘七板’、‘火攻’、‘二行’等)来自赣江、鄱阳湖下游的湖北黄梅县,故名下河调。”程其柱的说法,可从清代乐平文人何元炳的《焦桐别墅诗稿》中一首叫《下河调》的诗歌中得到印证,诗曰:“拣得新茶绮绿窗,下河调子赛无双,如今不唱江南曲,都作黄梅县里腔。”

6.北河戏。在赣北地区的德安、九江、瑞昌、武宁、修水及永修等县,对源于黄梅采茶戏有南河、北河之分。南河路子叫顶板,北河路子叫漏板。瑞昌县知名艺人田世泰(1981年时85岁)和他的名徒、德安县老艺人马宜天说:我们主要唱北河戏(漏板),也能唱南河戏(顶板)。南河戏是在北河戏的基础上发展起来的,大约是清朝康熙、乾隆年间,由黄梅传到江南的。北河腔与黄梅县农村采茶戏唱腔一样,南河与北河的划分,是以长江为界线的,江南的北河戏,是道道地地的黄梅采茶戏。

7.怀腔。安庆市政协与安庆市图书馆编印的《安庆史话》中《黄梅戏和严凤英》一文对怀腔是这么解释的:“在1849年以前,黄梅戏的唱腔和道白都是用湖北腔,到了石牌以后,才改用安庆的地方语言,因此,黄梅戏又叫怀腔。”即怀宁县的简称。

8.府调。1959年8月号和11月号的《安徽戏剧》发表车明记录整理的《丁老纵谈黄梅戏》一文称:“……用安庆话唱黄梅戏,自然加重了安庆味,语音变了,曲调也跟着起变化。安庆当时叫怀宁府(作者注:应为安庆府),所以,有人就把这种用安庆话唱的黄梅调叫‘怀调’或‘府调’”。

9.皖剧。黄梅戏称为皖剧,始于1926年的冬天。黄梅戏第一次在安庆公演时,不料演出的第二天,艺人丁永泉等被军警借故抓去。审讯时,丁永泉为了掩护黄梅戏不遭禁演,巧妙地回答:“我们安徽人唱的是皖剧”。从此以后,就有人叫黄梅调为皖剧。

10.弥腔。“解放后传入太湖县弥陀寺一带的黄梅戏,称为弥腔。”(未完后续)

桂遇秋,1934年11月生,1999年12月24日逝世,湖北省黄梅县人。笔名莫诚斋、学犁、馨洁。黄梅戏史论研究者。黄梅县文化局(退休干部),国家二级编剧。中国民间文艺家协会、楹联学会、湖北省戏剧家协会会员。

猜你喜欢

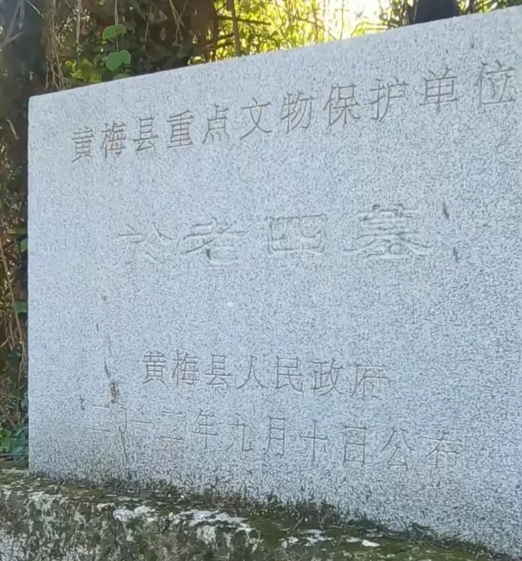

现将部分黄梅戏人物概况介绍如下:於老四(大河镇於家楼村人,现存墓地)张德和(刘唐镇走马垏人,现属大河镇)。...

周濯街说:“目前我们发现的,最早记录这件事情的,是清道光至咸丰年间出任过石埭(今安徽石台县)、东流(今安徽东至县)、繁昌(安徽北部)等三县知县、县令的江西人何元炳,在《焦桐别墅诗稿》中写的一首名为《下河调》的“七绝”中写了黄梅采茶戏传到安徽、江西等地的盛况:拣得新茶绮绿窗,下河调子赛无双,如何不唱江南曲,都作黄梅县里腔。...

发表评论

评论列表