黄梅戏的华丽变身

时间:2024-03-21 16:39:19 阅读: 次 作者:周茂莉 王晓峰

在中国传统文化的瑰宝之中,黄梅戏占有一席之地。最初,它只是在乡间流传的小戏,后来,它吸收了各家所长,逐渐演变成唱腔唱词皆有考究的黄梅戏。新中国成立后,黄梅戏得以迅速发展,逐渐成为具有很大影响力的剧种。黄梅戏如何从乡野走上高雅舞台?作为黄梅戏发祥地的安庆,在传承中发挥了怎样作用?让我们从安徽省档案馆馆藏档案的字里行间,一同探寻黄梅戏的发展与传承之路。

从民间小戏到官方认可

在历史的长河中,文化传承的重要性不言而喻,无论是汉字的一笔一画,还是戏曲的点滴表演,都是古人智慧的结晶。然而,黄梅戏的蓬勃发展并非易事,初始时期受自身局限,曾遭受过冷落。早期的黄梅戏,基本上是民间百姓自娱自乐的一种文艺形式,多以采茶歌和山歌为主。转折出现在清朝时期,黄梅戏依据民间生活创作主题,逐渐发展成独角、小三和三打七唱等表演形式。然而,彼时随着众多剧种异军突起,黄梅戏一度未能登入高雅舞台,反而是深深扎根于民间土壤。

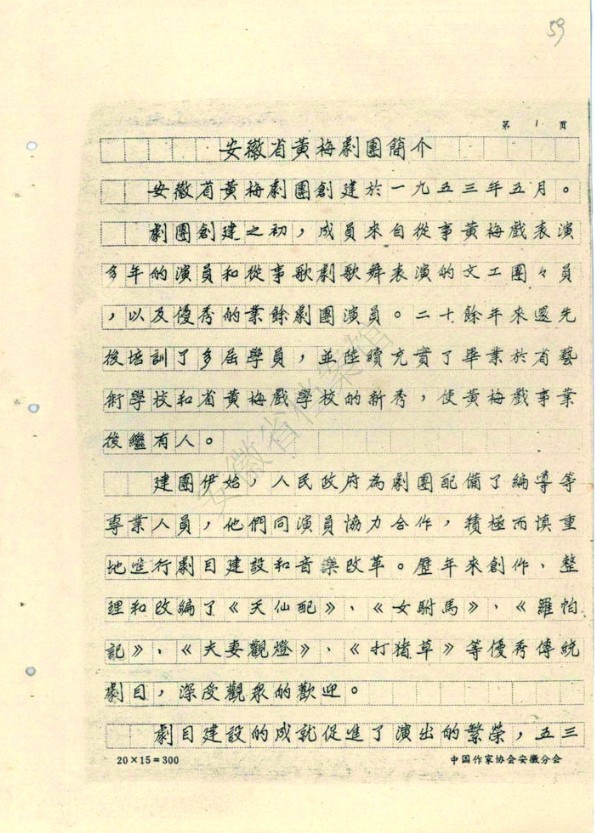

新中国成立后,我国开始关注于传承古典文化的精髓,风韵犹存的戏曲重新焕发生机,黄梅戏也逐步从困境走出,重拾自身风采。1953年,安徽省黄梅剧团在合肥盛大成立,从此,黄梅戏从民间小戏成为了官方认可的地方剧种。

“建团伊始,人民政府为剧团配备了编导等专业人员,他们同演员协力合作,积极而慎重地进行剧目建设和音乐改革。历年来创作、整理和改编了《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《夫妻观灯》、《打猪草》等优秀传统剧目,深受观众的欢迎。”据安徽省档案馆馆藏档案1982年《黄梅戏的简介》记载,正是对剧目的创新改编,让安徽省黄梅剧团驶入发展的“快车道”,除经常在安徽城乡表演外,还曾应邀到全国各地巡回演出,足迹遍及二十个省、市、自治区,扩大了黄梅戏的影响力。

原来松散的班子,现在有了正规的班底,严凤英、王少舫等老一辈著名艺术家均出自这里。“一九五四年,在上海举行的华东区戏曲会演中,我团演出的《天仙配》荣获优秀演出奖;《夫妻观灯》获演出奖,许多艺术人员也分别获剧本奖、导演奖、演员奖、乐师奖等个人奖励。黄梅戏艺术的绚丽风姿引起了社会的普遍重视,出现了在一九五五年至一九六三年之间先后拍摄了《天仙配》、《夫妻观灯》、《春香闹学》、《女驸马》、《牛郎织女》、《槐荫记》六部影片的兴旺景象。影片《天仙配》还曾多次参加国际电影节展映,博得国内外观众的好评。该片获中央文化部颁发的1949—1955年优秀影片奖”。

经典的《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等作品问世,将黄梅戏由安徽民间推向全国,走向海外,一度辉煌。

首次亮相宝岛征服观众

1988年,安徽省黄梅剧团改团建院,更名为“安徽省黄梅戏剧院”。此时,以马兰、黄新德等中青年优秀演员接过传承衣钵,开始崭露头角,使如今的黄梅戏成为海内外观众广泛喜爱的剧种。

安徽省档案馆馆藏档案1994年《黄梅传乡情宝岛觅知音——安徽省黄梅戏剧院赴台演出情况汇报》中,记录了黄梅戏首次亮相宝岛台湾的盛景。

据档案记载,“省黄梅戏剧院是应台湾中华文化发展基金会及其董事长张一真先生之邀请,赴台作为期20天的访问和演出的。今年4月中旬,黄梅戏赴台演出团一行73人,由安徽省政协常委、省戏剧家协会主席蓝天领队,先后分两批抵达台北。从4月21日至5月5日,接连演出了15场,场场掌声如潮,场场鲜花似海,演出十分成功,受到了广大台湾观众一致的赞誉和好评。”

这次赴台演出的演员阵容可谓群星璀璨,国家一级演员马兰、黄新德和吴亚玲、周莉、黄宗毅、陈小成、龚卫玲、俞士伟、王毓琴以及李文、余顺等等,都是彼时活跃在黄梅戏舞台上的表演艺术家和青年新秀。面对这个阵容,台湾的有关教授、专家和记者,齐声称道是“一流水准的”。

此番黄梅戏首次赴台演出,共带去了5台节目。其中有享誉剧坛的精品《红楼梦》,有新近专为台湾观众创作的佳作《梁山伯与祝英台》,有黄梅戏“看家”而又久演不衰的名剧《天仙配》和《女驸马》,还有一些多姿多彩、风趣幽默的小戏《游春》、《喜荣归》、《戏牡丹》、《挑女婿》和《夫妻观灯》等。

在这份档案中还提到,青年观众喜爱黄梅戏,这是格外值得一提的宝岛现象,“据统计,每天约有半数以上的观众是些学生和青工。难怪观察敏锐的评论家在报端发表感慨,说‘黄梅戏带动了一批学生和年轻人进剧场观赏,这是地方剧种来台演出所十分罕见的现象’。这一现象,再一次地证实:台湾,是黄梅戏的‘知音岛’;黄梅戏以其特有的艺术魅力,在台湾征服了观众,在宝岛觅得了知音”。

时至今日,安徽省黄梅戏剧院依然在传承和发展黄梅戏中发挥龙头带动的作用,在推动黄梅戏进一步走向全国、走向世界中挑起大梁,经久唱响黄梅戏。

戏曲之城唱响传承新声

“一座黄梅城,满城戏中人;一曲黄梅调,谁人不知是安庆”。提到黄梅戏,人们自然就会想到安庆,黄梅戏在这里有着非常深厚的群众基础,这是戏曲赖以生存的基本土壤。据安徽省档案馆馆藏档案1986年《安庆地区黄梅戏剧团概况》中记载,上世纪五十年代初,安庆地区乡乡皆有黄梅戏业余剧团,最多时有近2000个。

1962年春节,安徽省黄梅剧团到合肥市郊区慰问演出《女驸马》

“1955年全地区13个县都组建了专业黄梅戏剧团。1956年省举办首届戏曲会演,安庆地区组织了黄梅戏代表团,演出《金狮子》、《巨流》等剧目,获得大会30多项奖励。为了适应新的形势,繁荣文化艺术事业,满足人民文化生活需要,安庆专署决定以参加省会演代表团的主要艺术骨干为基础,再由县剧团和业余剧团选拔一些有培养前途的青少年,以及抽调部分文艺干部,于1957年3月集中,经过排练试演,同年10月15日正式建团,并隆重举行了建团典礼”。档案中描述道。

改革开放后,安庆老一辈艺术家深感人才的重要,他们一边发展黄梅戏,一边培养了一批批热爱戏曲的人才,使黄梅戏得到了更好的发展。安徽省档案馆馆藏档案1979年《关于安庆黄梅戏学校改名批复》中提到,“安徽省安庆黄梅戏学校”改名为“安徽黄梅戏学校”(今安徽黄梅戏艺术职业学院前身),这在当时极大地推动了当地优秀青年戏曲人才的培养与成长。

历史轮回到今日,作为黄梅戏发祥地的安庆,正赋予它更多的使命。为了播撒黄梅戏艺术的火种,让黄梅戏“活”起来、传承好,安庆按照“三年一届艺术节、每年一次展演周”为周期,成功举办九届黄梅戏艺术节,搭建起全国性戏剧展演平台和文化交流合作平台;2022年6月1日起施行的《安庆市黄梅戏保护传承条例》更是成为全国首部保护传承黄梅戏的地方性法规,为地方戏曲的“活态”传承发展作出了重要探索。

黄梅戏是安徽的骄傲,也是安庆人民源远流长的文化传统。今天,它仍在继续传承和发展,它给当地人带来了欢乐和温暖,也给世界带来了一抹古老而精彩的文化景色。

从民间小戏到官方认可

在历史的长河中,文化传承的重要性不言而喻,无论是汉字的一笔一画,还是戏曲的点滴表演,都是古人智慧的结晶。然而,黄梅戏的蓬勃发展并非易事,初始时期受自身局限,曾遭受过冷落。早期的黄梅戏,基本上是民间百姓自娱自乐的一种文艺形式,多以采茶歌和山歌为主。转折出现在清朝时期,黄梅戏依据民间生活创作主题,逐渐发展成独角、小三和三打七唱等表演形式。然而,彼时随着众多剧种异军突起,黄梅戏一度未能登入高雅舞台,反而是深深扎根于民间土壤。

新中国成立后,我国开始关注于传承古典文化的精髓,风韵犹存的戏曲重新焕发生机,黄梅戏也逐步从困境走出,重拾自身风采。1953年,安徽省黄梅剧团在合肥盛大成立,从此,黄梅戏从民间小戏成为了官方认可的地方剧种。

“建团伊始,人民政府为剧团配备了编导等专业人员,他们同演员协力合作,积极而慎重地进行剧目建设和音乐改革。历年来创作、整理和改编了《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《夫妻观灯》、《打猪草》等优秀传统剧目,深受观众的欢迎。”据安徽省档案馆馆藏档案1982年《黄梅戏的简介》记载,正是对剧目的创新改编,让安徽省黄梅剧团驶入发展的“快车道”,除经常在安徽城乡表演外,还曾应邀到全国各地巡回演出,足迹遍及二十个省、市、自治区,扩大了黄梅戏的影响力。

原来松散的班子,现在有了正规的班底,严凤英、王少舫等老一辈著名艺术家均出自这里。“一九五四年,在上海举行的华东区戏曲会演中,我团演出的《天仙配》荣获优秀演出奖;《夫妻观灯》获演出奖,许多艺术人员也分别获剧本奖、导演奖、演员奖、乐师奖等个人奖励。黄梅戏艺术的绚丽风姿引起了社会的普遍重视,出现了在一九五五年至一九六三年之间先后拍摄了《天仙配》、《夫妻观灯》、《春香闹学》、《女驸马》、《牛郎织女》、《槐荫记》六部影片的兴旺景象。影片《天仙配》还曾多次参加国际电影节展映,博得国内外观众的好评。该片获中央文化部颁发的1949—1955年优秀影片奖”。

经典的《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等作品问世,将黄梅戏由安徽民间推向全国,走向海外,一度辉煌。

首次亮相宝岛征服观众

1988年,安徽省黄梅剧团改团建院,更名为“安徽省黄梅戏剧院”。此时,以马兰、黄新德等中青年优秀演员接过传承衣钵,开始崭露头角,使如今的黄梅戏成为海内外观众广泛喜爱的剧种。

安徽省档案馆馆藏档案1994年《黄梅传乡情宝岛觅知音——安徽省黄梅戏剧院赴台演出情况汇报》中,记录了黄梅戏首次亮相宝岛台湾的盛景。

据档案记载,“省黄梅戏剧院是应台湾中华文化发展基金会及其董事长张一真先生之邀请,赴台作为期20天的访问和演出的。今年4月中旬,黄梅戏赴台演出团一行73人,由安徽省政协常委、省戏剧家协会主席蓝天领队,先后分两批抵达台北。从4月21日至5月5日,接连演出了15场,场场掌声如潮,场场鲜花似海,演出十分成功,受到了广大台湾观众一致的赞誉和好评。”

这次赴台演出的演员阵容可谓群星璀璨,国家一级演员马兰、黄新德和吴亚玲、周莉、黄宗毅、陈小成、龚卫玲、俞士伟、王毓琴以及李文、余顺等等,都是彼时活跃在黄梅戏舞台上的表演艺术家和青年新秀。面对这个阵容,台湾的有关教授、专家和记者,齐声称道是“一流水准的”。

此番黄梅戏首次赴台演出,共带去了5台节目。其中有享誉剧坛的精品《红楼梦》,有新近专为台湾观众创作的佳作《梁山伯与祝英台》,有黄梅戏“看家”而又久演不衰的名剧《天仙配》和《女驸马》,还有一些多姿多彩、风趣幽默的小戏《游春》、《喜荣归》、《戏牡丹》、《挑女婿》和《夫妻观灯》等。

在这份档案中还提到,青年观众喜爱黄梅戏,这是格外值得一提的宝岛现象,“据统计,每天约有半数以上的观众是些学生和青工。难怪观察敏锐的评论家在报端发表感慨,说‘黄梅戏带动了一批学生和年轻人进剧场观赏,这是地方剧种来台演出所十分罕见的现象’。这一现象,再一次地证实:台湾,是黄梅戏的‘知音岛’;黄梅戏以其特有的艺术魅力,在台湾征服了观众,在宝岛觅得了知音”。

时至今日,安徽省黄梅戏剧院依然在传承和发展黄梅戏中发挥龙头带动的作用,在推动黄梅戏进一步走向全国、走向世界中挑起大梁,经久唱响黄梅戏。

戏曲之城唱响传承新声

“一座黄梅城,满城戏中人;一曲黄梅调,谁人不知是安庆”。提到黄梅戏,人们自然就会想到安庆,黄梅戏在这里有着非常深厚的群众基础,这是戏曲赖以生存的基本土壤。据安徽省档案馆馆藏档案1986年《安庆地区黄梅戏剧团概况》中记载,上世纪五十年代初,安庆地区乡乡皆有黄梅戏业余剧团,最多时有近2000个。

1962年春节,安徽省黄梅剧团到合肥市郊区慰问演出《女驸马》

“1955年全地区13个县都组建了专业黄梅戏剧团。1956年省举办首届戏曲会演,安庆地区组织了黄梅戏代表团,演出《金狮子》、《巨流》等剧目,获得大会30多项奖励。为了适应新的形势,繁荣文化艺术事业,满足人民文化生活需要,安庆专署决定以参加省会演代表团的主要艺术骨干为基础,再由县剧团和业余剧团选拔一些有培养前途的青少年,以及抽调部分文艺干部,于1957年3月集中,经过排练试演,同年10月15日正式建团,并隆重举行了建团典礼”。档案中描述道。

改革开放后,安庆老一辈艺术家深感人才的重要,他们一边发展黄梅戏,一边培养了一批批热爱戏曲的人才,使黄梅戏得到了更好的发展。安徽省档案馆馆藏档案1979年《关于安庆黄梅戏学校改名批复》中提到,“安徽省安庆黄梅戏学校”改名为“安徽黄梅戏学校”(今安徽黄梅戏艺术职业学院前身),这在当时极大地推动了当地优秀青年戏曲人才的培养与成长。

历史轮回到今日,作为黄梅戏发祥地的安庆,正赋予它更多的使命。为了播撒黄梅戏艺术的火种,让黄梅戏“活”起来、传承好,安庆按照“三年一届艺术节、每年一次展演周”为周期,成功举办九届黄梅戏艺术节,搭建起全国性戏剧展演平台和文化交流合作平台;2022年6月1日起施行的《安庆市黄梅戏保护传承条例》更是成为全国首部保护传承黄梅戏的地方性法规,为地方戏曲的“活态”传承发展作出了重要探索。

黄梅戏是安徽的骄傲,也是安庆人民源远流长的文化传统。今天,它仍在继续传承和发展,它给当地人带来了欢乐和温暖,也给世界带来了一抹古老而精彩的文化景色。

猜你喜欢

演出现场,随着剧情的推进,张舜华行医布道,自强不息的道德模范形象跃然舞台之上,句句唱段真情流露,声声念白感人肺腑,现场叫好声不绝。...

安庆市工人文化宫主任张向音表示,这次活动不仅面对安庆本地市民,还邀请了省内其他地市过来交流,为黄梅戏这一传统戏曲注入了新的活力。...

唱响中国黄梅戏大家唱暨省内地市交流展演活动是第十届中国安庆黄梅戏艺术节重要活动之一,此前共有64家机关及企事业单位、近万名职工参赛。...

黄梅戏优秀新创剧目展演将组织16台左右黄梅戏优秀新创剧目集中展演。申报剧目应为2021年10月第九届中国(安庆)黄梅戏艺术节闭幕以来新创作的大戏。...

吴美莲与再芬黄梅戏艺术剧院开启黄梅戏《祝福》2024年首轮巡演。此次巡演以宁波为始,溧阳为终,历经江苏、浙江两省七地。...

十一黄梅戏展演周以奋进新时代 戏聚大宜城为主题,秉持艺术的盛会、群众的节日宗旨,开展优秀黄梅戏剧目展演、全省优秀地方戏曲(声腔)剧目展演、长三角戏曲展演等近50场演出活动。...

有版有演2023安庆版画黄梅戏题材作品展于金秋黄梅戏展演周期间和大家见面了,邀请了黄梅戏青年专业演员现场进行配套演出,表演黄梅戏经典唱段。...

据悉,“十一”黄梅戏展演周将于9月26日在安庆开幕,今年展演周的主题是“奋进新时代、戏聚大宜城”。今年黄梅戏展演周文艺演出继续实行10元、20元惠民票价。...

发表评论

评论列表