秦腔名家李正敏

时间:2022-12-06 14:25:31 阅读: 次 作者:秦之声

李正敏先生是享誉秦坛的名角儿。早在1935年,李先生应上海百代唱片公司之邀录制八张秦腔唱片,“秦腔正宗”的美称享誉全国。那时,他不过是一个20岁的新秀。

当然,八张秦腔唱片只是借助当时的新鲜事物将先生的声音存留下来,比起剧场的演出,助于推广,也成为当时好家们闲暇得以回味的珍宝。唱片的发行,于先生而言算是锦上添花,因为在这以前,他俨然已是古城西安秦腔舞台上的一颗新星了,受到了各界的关注。

甚是遗憾,作为一个年轻的秦腔爱好者,自己所生长的年月无法现场聆听先生的演唱,更无法见证被很多人所称赞的这个剧种曾经的繁盛。所幸,先生同他那个时代的一些前辈还有录音资料的流传,虽无法展现其舞台艺术的全貌,依然能感受到曾经的音韵;存留资料年代久远,虽有些含糊,但比起那些如流星划过秦坛却难觅其声的演员,先生无疑又是一个幸运者。

成长环境的影响,自幼对秦腔便产生浓厚兴趣。但对于先生的戏,并不是一开始便能感触其魅力。与时下最为推崇的嗓音条件、最为流行的演唱方式相比,先生的唱显得格格不入,少了清脆明亮的歌唱,也没有高低音域的自由穿梭。若没有突然间那一瞬的触动,自己可能也无法对敏腔产生感情,而且伴随时间推移,情感愈发浓烈。

一次,电视荧屏上播出先生与田德年、刘易平录音版本的秦腔经典《二进宫》音配像,演员唱至后半部分的“快二六”对唱,明快节奏却字如珠玑,不免让我有些提神,其中李艳妃唱至“你不念本后太子,你念早死的老王”,“太子”拖音戛然而止,随之是细腻的哭腔,旋律快速行进,一声念白“皇兄”,我内心惊讶,戏还可以这样唱?那时候没多少理解,只是觉得自然好听罢了,从此以后,便对先生的戏多了关注,多了痴爱。

人们把先生的声腔艺术称之为“敏腔”,也无疑是秦腔旦角领域的里程碑。先生艺术成长的时代是一个动荡的年代,社会环境正在变革,各个领域的人们逐渐开始反思、改变原先的事务格局。二十世纪初期,易俗社率先将秦腔引入城市剧场,随之而来便是剧场演出在西安的日益兴盛,观众欣赏戏曲的角度自然也发生了一些变化。大多演员们开始寻求新的演唱、表演方式,以适应剧场观众的需求。逐渐,与原先在乡间庙台演出相比,演唱时就少了一些“冲劲儿”,多了一些“俏劲儿”。当然,称其艺术风格为“敏腔”,并不是像后来一些人所谈到的先生在台上演戏就是单纯的唱,表演极少,甚至有人说先生就是双手捂肚一味只有唱,这些说法显然是站不住脚的。部分老前辈回忆,五十年代看到他为数不多的一些演出是很讲究的。

后来广播节目的机缘,采访过先生的弟子李凤云,她上世纪六十年代初开始跟随先生学艺,曾经谈及排练秦腔《探窑》一折,先生用两把小木椅的椅背架起一个木板,把此作为窑门,亲自示范王宝钏进出窑门的动作。李凤云至今依然印象深刻,“先生当时四十多岁,表面上看着比一般人稍微讲究一些,再没啥区别,但做这些动作时那个柔美,我当时真的看呆了,练了几年,但总觉得不如他的漂亮……”说到这,至于“敏腔”而不是“敏派”,只能说他的唱腔光环太过耀眼,以至于人们可以忘却其他的美,单靠这声腔足以沉醉,仔细品味。

“敏腔”在当时就是极为突出的“新腔”。这个“新”,个人认为,主演突显在三个字,净、俏、美。净,净化演唱风格,使唱腔干净。在原先的演唱方法中,演员经常在拖腔中垫入“哪咦呀哈”这类虚字,使得唱腔过于累赘,先生与之前的演员相比有所删减,并非完全剔除,部分拖腔中予以保留和升华,反而成为唱腔中的一大特色。俏,自然是唱腔的俏皮灵动。先生在演唱中结合自身的嗓音条件,巧妙地避开唱腔中的高音部分,突出吐字,在演唱节奏上更为灵活多变,看似声断实则气连,顿、闪、甩在拖腔中的使用,使他的唱耐人寻味,也多了一份灵动和活力。美,是任何艺术都在追求的目标,先生的演唱,腔美、情美、意美。当然,何为美?这与演员自身的艺术修养有极大关系,作为一名旦角演员,李先生在舞台上大多塑造的都是温柔贤淑、端庄大方的古典女性。因此,在他的唱腔中更加注重以声传情、以腔达意,但又根据所演人物在细节上加以区分,含蓄、柔情、悲苦皆为美,他刻画的角色大都被当时人们所认可、乐道,成为秦腔舞台上的典范之作,也成为他骄人的艺术成就。

“百名秦腔演员唱腔集锦”首段就是李先生的《探窑》“母亲请坐容儿禀”一段,出自秦腔传统剧目《五典坡》,这也是他最具代表的作品。与出自同一出剧目的“老娘不必泪纷纷”一段唱相比,这段唱的传唱度远不能及。上世纪五十年代,剧作家袁允中对《五典坡》进行改编,伴随秦腔名家肖玉玲演唱的“老娘请坐听儿言”一段的流行,民间称“老探窑”的敏腔版本几乎无人问津,但这丝毫没有减退它的魅力,只是暂时被掩埋。

在这段长达四十八句的唱段中,从第二句慢板开始到“身染疾病”的板式转换,不到六句唱词,占用了整个唱段时长的三分之一,拿捏、把控尤为重要。染病寒窑的王宝钏一见母亲,心中多年的愁肠自然要对母亲娓娓道来,详尽的的叙述中,加之母女间真挚的情感,这种来之不易的倾诉来自王宝钏内心深处多重的情意,此时此刻,无论是王宝钏还是演唱者,这份韵律要情真意切。对母亲讲述着自己的经历,更是她对自己过往的又一次回顾,唱词中的一切仿佛都在腔调里重现。拖腔时而悠长婉转,有时则戛然而止,对平郎跨越身份、深情的爱意,对父亲、魏虎嫌贫爱富、嫉妒贤能的愤恨,每个字,如珍珠落盘,掷地有声。

《三击掌》《别窑》《赶坡》等其他重点场次,虽然资料的录制时间不尽相同,三十年代上海百代公司录制的唱段、五六十年代电台的全折录音嗓音条件虽然有所改变,但先生的王宝钏,柔情处细腻,坚定处刚毅,病态却不失优雅,真情却依然坚贞。先生的王宝钏,身份感在演唱细节中一下子就都有了。王宝钏的身份感和艺术形象绝不是自我的标榜,而是让观众在谈笑中感知。在此,且不说王宝钏这个故事的可信度有多少,但流传至今最大的原因就是这部戏的“平民性”,先生的王宝钏源自民间视角,却气质高贵难以逾越。

区别与王宝钏的高贵,《河湾洗衣》经先生的演绎更具悲情。《河湾洗衣》又叫《女祭灵》,在西北地区民间极为流行,更是一些纪念演出的必演曲目。逝去母亲的民女田赛花在周期之日祭拜高堂,想起母亲离世后自己的种种境况,如泣如诉。在整个演唱中,苦音尖板、苦音二六、苦音二导板、滚白、苦音塌板等多种秦腔板式的运用,加之先生的独特处理,成为不可多得的经典。特别是唱至“老娘赴幽台,丢下了女裙钗,父打柴未回来,娘啊娘啊,实可怜……”一改正常的演唱速度和方式,打破秦腔词句的规矩与格律,吸纳其他剧种的演唱风格,词句与音乐的完美配合,“娘啊娘啊”伴随旋律的起伏一唱三叹,更加突出主人公对亲人的哀思与痛悼。主人公行到田间,当看到远处的渔翁,主人公唱着看着,看着说着,音乐上又是突破常规,近乎说唱,“转回还”的拖音中两个虚字的反复更是点睛之腔,缠绵悱恻,尤为动人。词中的一切舞台上虽未出现,但通过田赛花的唱,通过先生的腔,整个景致便仿佛灵动的活跃在舞台上。这种灵动,自然少不了演奏者的魅力。板胡作为秦腔的主奏乐器,在演唱中至关重要,秦腔班胡演奏家荆生彦与李先生自20世纪30年代就开始合作,二人的合作相得益彰,板胡与唱腔配合极为默契。加之二位大家共有的开拓精神,广泛吸收其他艺术的优长,对秦腔音乐大幅度改革,不断优化,使秦腔的唱腔艺术有了极大飞跃,也互相铸造了二人的艺术成就。

细数先生的演出剧目、留下的演出资料,大多是苦情戏。这与地域文化有很大关系,秦腔诞生于西北,古时,自然环境恶劣,战争苦难不断,因此,西北人刚毅坚韧,奋起抗争;当然,内心也蕴藏凄凉和悲苦。发源于民间的秦腔,“苦音”就成为极为重要的腔调。与民间的诸多艺人一样,先生出身贫寒,难以度日才入城学艺。解放前,虽成名甚早,学艺时的艰辛、成名后的漂泊,无不印刻着先生的悲苦。解放后,进入戏曲剧院,舞台已成过往,他将更多精力投入到后辈人才的提携以及秦腔的发展。后来秦腔舞台的多位旦角名流都曾受到先生的悉心指教,日后伴随秦腔红极大江南北的《游西湖》《赵氏孤儿》等剧目无不含有先生的心血。一九七三年,李先生辞世,终年五十八岁。先生的身后事,与他的艺术地位和贡献是不相般配的,风格传承、追忆纪念,似乎与先生的腔调一样,也有些许悲情。

幸运的是,真正的艺术是永恒的,先生的名字以及他的腔调光彩依旧。每逢节目中播出先生的唱段,老少戏迷自发回味秦声秦韵中的无尽魅力,作为一名与先生从未谋面却无比敬慕的晚辈,愿先生艺术光辉与敏腔情韵永存!

当然,八张秦腔唱片只是借助当时的新鲜事物将先生的声音存留下来,比起剧场的演出,助于推广,也成为当时好家们闲暇得以回味的珍宝。唱片的发行,于先生而言算是锦上添花,因为在这以前,他俨然已是古城西安秦腔舞台上的一颗新星了,受到了各界的关注。

甚是遗憾,作为一个年轻的秦腔爱好者,自己所生长的年月无法现场聆听先生的演唱,更无法见证被很多人所称赞的这个剧种曾经的繁盛。所幸,先生同他那个时代的一些前辈还有录音资料的流传,虽无法展现其舞台艺术的全貌,依然能感受到曾经的音韵;存留资料年代久远,虽有些含糊,但比起那些如流星划过秦坛却难觅其声的演员,先生无疑又是一个幸运者。

成长环境的影响,自幼对秦腔便产生浓厚兴趣。但对于先生的戏,并不是一开始便能感触其魅力。与时下最为推崇的嗓音条件、最为流行的演唱方式相比,先生的唱显得格格不入,少了清脆明亮的歌唱,也没有高低音域的自由穿梭。若没有突然间那一瞬的触动,自己可能也无法对敏腔产生感情,而且伴随时间推移,情感愈发浓烈。

一次,电视荧屏上播出先生与田德年、刘易平录音版本的秦腔经典《二进宫》音配像,演员唱至后半部分的“快二六”对唱,明快节奏却字如珠玑,不免让我有些提神,其中李艳妃唱至“你不念本后太子,你念早死的老王”,“太子”拖音戛然而止,随之是细腻的哭腔,旋律快速行进,一声念白“皇兄”,我内心惊讶,戏还可以这样唱?那时候没多少理解,只是觉得自然好听罢了,从此以后,便对先生的戏多了关注,多了痴爱。

人们把先生的声腔艺术称之为“敏腔”,也无疑是秦腔旦角领域的里程碑。先生艺术成长的时代是一个动荡的年代,社会环境正在变革,各个领域的人们逐渐开始反思、改变原先的事务格局。二十世纪初期,易俗社率先将秦腔引入城市剧场,随之而来便是剧场演出在西安的日益兴盛,观众欣赏戏曲的角度自然也发生了一些变化。大多演员们开始寻求新的演唱、表演方式,以适应剧场观众的需求。逐渐,与原先在乡间庙台演出相比,演唱时就少了一些“冲劲儿”,多了一些“俏劲儿”。当然,称其艺术风格为“敏腔”,并不是像后来一些人所谈到的先生在台上演戏就是单纯的唱,表演极少,甚至有人说先生就是双手捂肚一味只有唱,这些说法显然是站不住脚的。部分老前辈回忆,五十年代看到他为数不多的一些演出是很讲究的。

后来广播节目的机缘,采访过先生的弟子李凤云,她上世纪六十年代初开始跟随先生学艺,曾经谈及排练秦腔《探窑》一折,先生用两把小木椅的椅背架起一个木板,把此作为窑门,亲自示范王宝钏进出窑门的动作。李凤云至今依然印象深刻,“先生当时四十多岁,表面上看着比一般人稍微讲究一些,再没啥区别,但做这些动作时那个柔美,我当时真的看呆了,练了几年,但总觉得不如他的漂亮……”说到这,至于“敏腔”而不是“敏派”,只能说他的唱腔光环太过耀眼,以至于人们可以忘却其他的美,单靠这声腔足以沉醉,仔细品味。

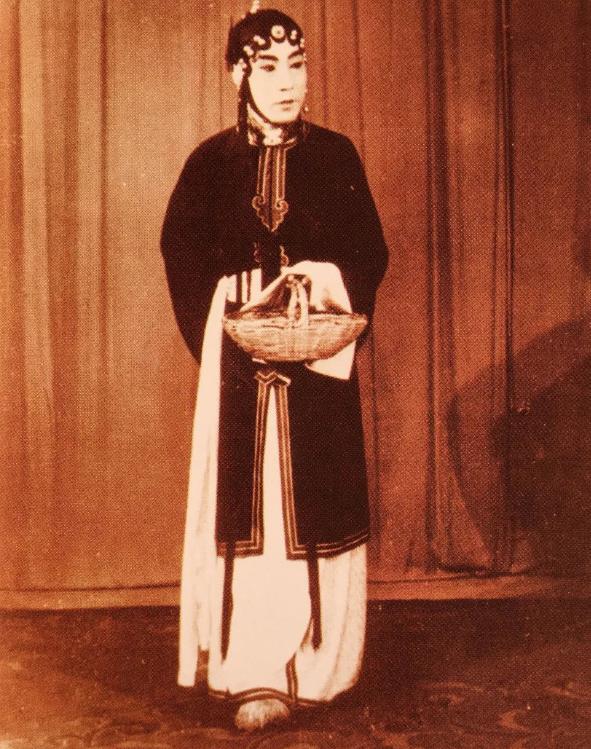

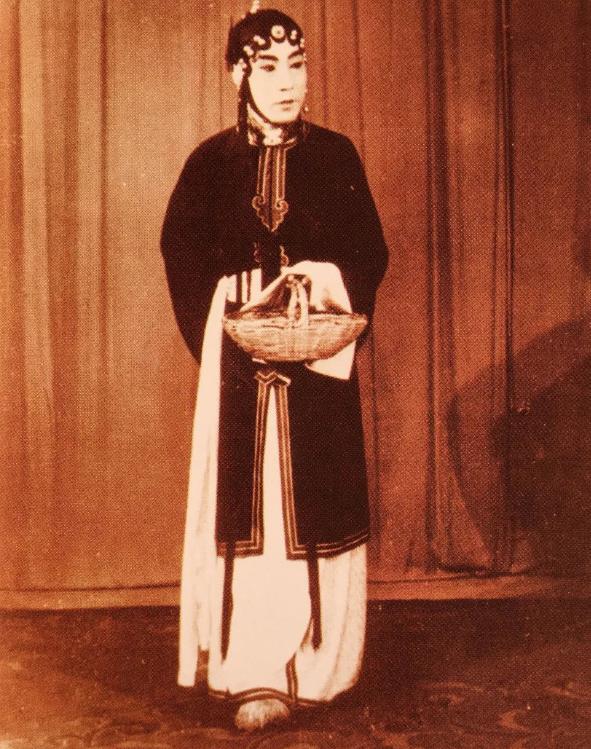

李正敏早期演出剧照,1933年拍摄

“敏腔”在当时就是极为突出的“新腔”。这个“新”,个人认为,主演突显在三个字,净、俏、美。净,净化演唱风格,使唱腔干净。在原先的演唱方法中,演员经常在拖腔中垫入“哪咦呀哈”这类虚字,使得唱腔过于累赘,先生与之前的演员相比有所删减,并非完全剔除,部分拖腔中予以保留和升华,反而成为唱腔中的一大特色。俏,自然是唱腔的俏皮灵动。先生在演唱中结合自身的嗓音条件,巧妙地避开唱腔中的高音部分,突出吐字,在演唱节奏上更为灵活多变,看似声断实则气连,顿、闪、甩在拖腔中的使用,使他的唱耐人寻味,也多了一份灵动和活力。美,是任何艺术都在追求的目标,先生的演唱,腔美、情美、意美。当然,何为美?这与演员自身的艺术修养有极大关系,作为一名旦角演员,李先生在舞台上大多塑造的都是温柔贤淑、端庄大方的古典女性。因此,在他的唱腔中更加注重以声传情、以腔达意,但又根据所演人物在细节上加以区分,含蓄、柔情、悲苦皆为美,他刻画的角色大都被当时人们所认可、乐道,成为秦腔舞台上的典范之作,也成为他骄人的艺术成就。

秦腔《五典坡》李正敏饰演王宝钏

“百名秦腔演员唱腔集锦”首段就是李先生的《探窑》“母亲请坐容儿禀”一段,出自秦腔传统剧目《五典坡》,这也是他最具代表的作品。与出自同一出剧目的“老娘不必泪纷纷”一段唱相比,这段唱的传唱度远不能及。上世纪五十年代,剧作家袁允中对《五典坡》进行改编,伴随秦腔名家肖玉玲演唱的“老娘请坐听儿言”一段的流行,民间称“老探窑”的敏腔版本几乎无人问津,但这丝毫没有减退它的魅力,只是暂时被掩埋。

在这段长达四十八句的唱段中,从第二句慢板开始到“身染疾病”的板式转换,不到六句唱词,占用了整个唱段时长的三分之一,拿捏、把控尤为重要。染病寒窑的王宝钏一见母亲,心中多年的愁肠自然要对母亲娓娓道来,详尽的的叙述中,加之母女间真挚的情感,这种来之不易的倾诉来自王宝钏内心深处多重的情意,此时此刻,无论是王宝钏还是演唱者,这份韵律要情真意切。对母亲讲述着自己的经历,更是她对自己过往的又一次回顾,唱词中的一切仿佛都在腔调里重现。拖腔时而悠长婉转,有时则戛然而止,对平郎跨越身份、深情的爱意,对父亲、魏虎嫌贫爱富、嫉妒贤能的愤恨,每个字,如珍珠落盘,掷地有声。

《三击掌》《别窑》《赶坡》等其他重点场次,虽然资料的录制时间不尽相同,三十年代上海百代公司录制的唱段、五六十年代电台的全折录音嗓音条件虽然有所改变,但先生的王宝钏,柔情处细腻,坚定处刚毅,病态却不失优雅,真情却依然坚贞。先生的王宝钏,身份感在演唱细节中一下子就都有了。王宝钏的身份感和艺术形象绝不是自我的标榜,而是让观众在谈笑中感知。在此,且不说王宝钏这个故事的可信度有多少,但流传至今最大的原因就是这部戏的“平民性”,先生的王宝钏源自民间视角,却气质高贵难以逾越。

区别与王宝钏的高贵,《河湾洗衣》经先生的演绎更具悲情。《河湾洗衣》又叫《女祭灵》,在西北地区民间极为流行,更是一些纪念演出的必演曲目。逝去母亲的民女田赛花在周期之日祭拜高堂,想起母亲离世后自己的种种境况,如泣如诉。在整个演唱中,苦音尖板、苦音二六、苦音二导板、滚白、苦音塌板等多种秦腔板式的运用,加之先生的独特处理,成为不可多得的经典。特别是唱至“老娘赴幽台,丢下了女裙钗,父打柴未回来,娘啊娘啊,实可怜……”一改正常的演唱速度和方式,打破秦腔词句的规矩与格律,吸纳其他剧种的演唱风格,词句与音乐的完美配合,“娘啊娘啊”伴随旋律的起伏一唱三叹,更加突出主人公对亲人的哀思与痛悼。主人公行到田间,当看到远处的渔翁,主人公唱着看着,看着说着,音乐上又是突破常规,近乎说唱,“转回还”的拖音中两个虚字的反复更是点睛之腔,缠绵悱恻,尤为动人。词中的一切舞台上虽未出现,但通过田赛花的唱,通过先生的腔,整个景致便仿佛灵动的活跃在舞台上。这种灵动,自然少不了演奏者的魅力。板胡作为秦腔的主奏乐器,在演唱中至关重要,秦腔班胡演奏家荆生彦与李先生自20世纪30年代就开始合作,二人的合作相得益彰,板胡与唱腔配合极为默契。加之二位大家共有的开拓精神,广泛吸收其他艺术的优长,对秦腔音乐大幅度改革,不断优化,使秦腔的唱腔艺术有了极大飞跃,也互相铸造了二人的艺术成就。

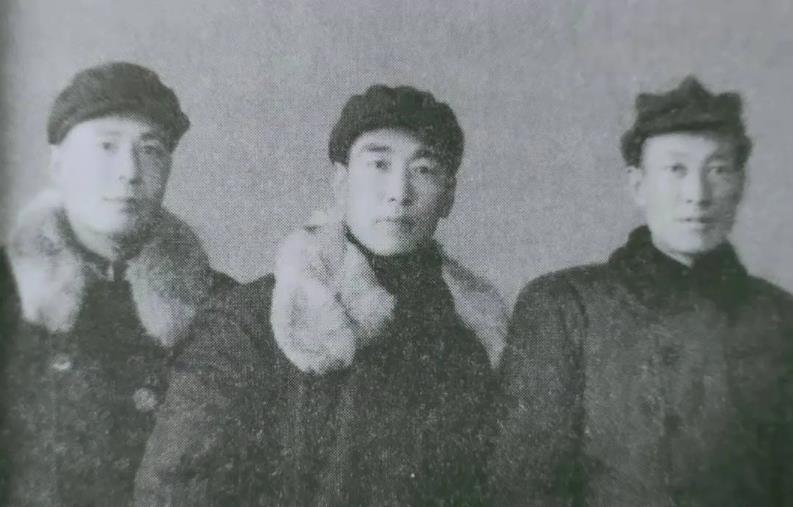

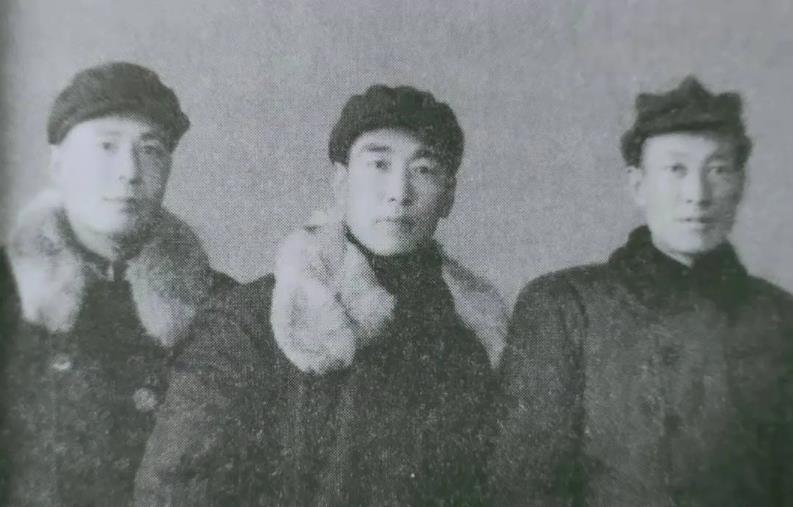

左起王东生、李正敏、荆生彦

细数先生的演出剧目、留下的演出资料,大多是苦情戏。这与地域文化有很大关系,秦腔诞生于西北,古时,自然环境恶劣,战争苦难不断,因此,西北人刚毅坚韧,奋起抗争;当然,内心也蕴藏凄凉和悲苦。发源于民间的秦腔,“苦音”就成为极为重要的腔调。与民间的诸多艺人一样,先生出身贫寒,难以度日才入城学艺。解放前,虽成名甚早,学艺时的艰辛、成名后的漂泊,无不印刻着先生的悲苦。解放后,进入戏曲剧院,舞台已成过往,他将更多精力投入到后辈人才的提携以及秦腔的发展。后来秦腔舞台的多位旦角名流都曾受到先生的悉心指教,日后伴随秦腔红极大江南北的《游西湖》《赵氏孤儿》等剧目无不含有先生的心血。一九七三年,李先生辞世,终年五十八岁。先生的身后事,与他的艺术地位和贡献是不相般配的,风格传承、追忆纪念,似乎与先生的腔调一样,也有些许悲情。

幸运的是,真正的艺术是永恒的,先生的名字以及他的腔调光彩依旧。每逢节目中播出先生的唱段,老少戏迷自发回味秦声秦韵中的无尽魅力,作为一名与先生从未谋面却无比敬慕的晚辈,愿先生艺术光辉与敏腔情韵永存!

猜你喜欢

秦腔折子戏《梁秋燕》《祝福》《盼子》《周仁回府》《三击掌》《藏舟》《游花园.表花》《洪湖赤卫队》选段、现代戏《红灯记》选段等16个经典剧目,轮番登场。现场掌声和喝彩声此起彼伏,惟妙惟肖的经典秦腔表演让群众近距离感受着优秀传统文化的魅力,吸引了一大批秦腔戏迷驻足观看,让村民在家门口乐享戏曲“大餐”,过足了“戏瘾”。小小的舞台洋溢着满满的幸福,近千名老百姓享受到了一场丰盛的“文化盛宴”。...

9月30日10点-12点,李晓峰,中国戏剧梅花奖获得者 国家一级演员 陕西省戏曲研究院二团党委书记兼团长...

本次活动由中共庄浪县委宣传部、县文旅局主办,县文化馆、县紫荆文艺有限责任公司承办。本次活动由县紫荆文艺有限责任公司人员为现场观众带来《大升官》《香山寺还愿》《金沙滩》《铡美案》《葫芦峪》《窦娥冤》等经典剧目。...

9月22日-23日,“农信杯·梅花荟萃唱响平凉”戏曲演出在静宁县火热开展。静宁农商银行作为承办方之一,与县委宣传部、县文旅局等紧密衔接,开展广泛宣传,共同为静宁广大戏迷朋友们带来了一场别开生面的视听盛宴。...

作为其中的“陕西代表”,陕西省戏曲研究院将在琳琅戏曲剧种中,发出“大秦之声”。其中,由“梅花奖”获得者齐爱云主演的秦腔《放裴》将亮相盛典开幕式;陕西省戏曲研究院艺术总监、“梅花奖”获得者边肖领衔主演的秦腔传统戏《辕门斩子》和秦腔折子戏《打镇台》将亮相全国戏曲表演领军人才培养计划入选人员优秀剧目邀请展演...

9月5日,西演·青年团将于午场(14:00)为各位观众带来由青年新秀演员赵梓君、王星媛、陈媛、张洋、耿嘉隆、孙亚东等主演的秦腔经典剧目《杨门女将》。...

师承国家级非遗秦腔项目代表性传承人李爱琴,被誉为第九代“活周仁”的杨升娟,将于明、后两日(7.27/28),登陆西演SPACE·易俗大剧院,带来她的夺梅传统戏《周仁》!...

原创秦腔现代戏《攒劲女人》以全国脱贫攻坚奋进奖、第八届全国道德模范提名奖获得者李耀梅为原型,讲述吴忠市红寺堡区龙源村村民李耀梅3年时间扎制25000多把扫帚,不仅还清了30万元治病欠款,还带领村民一起脱贫致富的故事,塑造了这片瘠薄土地上在绝境中坚韧挺立、在重创中依然蓬勃向上的“攒劲”群像。...

发表评论

评论列表