正本清源:黄梅戏的根,深扎在黄梅水土的芬芳里

时间:2025-07-10 22:01:02 阅读: 次 作者:蒋永鹏

近日,一篇质疑黄梅戏湖北起源的文章,裹挟着浓郁的地域情绪,试图以“皖江之畔”的论断遮蔽历史的本相。文中对湖北黄梅历史贡献的轻慢,对“哦呵腔”源流价值的贬低,以及对湖北当前文化溯源工作的嘲讽,实难令人信服。作为关注文化品质与真实传承的“品质进化论”,我们有必要拂去尘埃,正本清源:黄梅戏,这朵中华戏曲的奇葩,其生命之根,深植于湖北黄梅的沃土。

一、哦呵腔:并非“咿呀学语”,而是孕育经典的母体

原文将黄梅县乡间的哦呵腔形容为“田间地头咿呀学语”,此论大谬!哦呵腔绝非简陋的萌芽,它是鄂东地区(尤其是黄梅一带)源远流长的民间艺术形式,是黄梅戏得以诞生的母体和基因库。其粗犷质朴的风格、灵活自由的表演形式、以及贴近生活的唱腔,正是早期黄梅戏的核心特征。朱飞跃先生《黄梅戏源流再探讨》一文,正是基于详实史料和声腔分析,重新梳理了哦呵腔在黄梅戏形成过程中的奠基性作用及其传播路径。这份研究,绝非如原文所污蔑的“立论存疑”,而是对黄梅戏源流研究的重要补充和深化。湖北文旅珍视这份研究,正是尊重学术、尊重历史的体现,何来“奇异流转”?分明是慧眼识珠! 二、邢绣娘与黄梅水土:历史的回响,非“虚拟传说”

二、邢绣娘与黄梅水土:历史的回响,非“虚拟传说”

原文轻率地将黄梅民间尊崇的“祖师奶奶”邢绣娘贬为“七生七死的虚拟人物”,这是对地方文化记忆和民间信仰的极大不尊重。邢绣娘作为黄梅乃至鄂东地区戏曲文化的重要象征人物,其传说承载着历史的影子,是民众对早期杰出艺人贡献的集体追忆与神化。她的形象,深深烙印在黄梅戏早期的“独角戏”、“两小戏”传统中。否定邢绣娘,无异于割裂黄梅戏与黄梅民间文化的血脉联系。黄梅的水土,滋养了孕育黄梅戏的民间艺术土壤;黄梅的百姓,是创造和传承这一艺术形式的最初主体。 这份深厚的民间基础,岂是后来安庆的繁荣所能取代的“根”?

三、“逃荒传播论”:合乎情理的历史路径,非“指鹿为马”

原文断然否定黄梅灾民“逃荒携带”说,其论据之片面令人惊讶。引用民国《皖优谱》“他省无此戏也”一句,恰恰证明了“黄梅调”在当时已是一个具有明确地域标识、且流行于安庆及周边(包括江南)的成熟声腔。而“黄梅调”之名,本身就指向其源头——湖北黄梅县。

水患与流徙: 黄梅历史上饱受水患侵扰是客观事实。灾民顺长江而下谋生,是再自然不过的选择。下游安庆府作为当时重要的沿江城市和交通枢纽,是灾民寻求生计的重要目的地之一。认为灾民“不应逃往下游”而只去“上游的黄石、武汉”,完全违背了地理常识和灾民流动规律。顺流而下,传播更广。

传播与扎根: 灾民将家乡熟悉的哦呵腔、采茶调带入安庆,在安庆的土壤中,结合当地语言、音乐元素,并依托城市相对成熟的演出环境(如茶馆、戏园),逐渐发展、丰富、规范化,最终形成更具舞台艺术性的“黄梅调”(后称黄梅戏)。这正是一个典型的文化传播、落地生根、融合发展的过程。安庆是黄梅戏成长壮大的摇篮和重要的艺术中心,但它的种子,无疑来自黄梅。

四、湖北的“争”:是文化自信的觉醒,非“文化拆迁”

原文将湖北对自身文化根脉的探寻与保护,污名化为“文化拆迁”的闹剧,甚至类比韩国“窃取”文化,其逻辑之荒谬、措辞之刻薄,令人咋舌。湖北,特别是黄冈、黄梅县,深入挖掘、整理、研究黄梅戏的起源历史,是文化自觉、文化自信的必然要求,是对历史负责、对地方文化遗产负责的应有之举。省级文旅部门重视相关学术研究(如朱飞跃文),组织力量进行宣传推广(如短视频平台),何错之有?这恰恰体现了对文化工作的重视。发现并珍视自己土地孕育的文化瑰宝,何来“争抢”邻省之说?黄梅戏今日的辉煌,是安徽(尤其是安庆)艺术家和湖北(尤其是黄梅)源头共同书写的篇章。湖北强调源头,是对历史真相的追寻,是对本土文化贡献的确认,绝非否定安庆在黄梅戏发展史上的巨大功绩。

五、腔调的灵魂:源头活水方能滋养百代风华

原文质问湖北能否唱出《打猪草》《女驸马》中的安庆韵味。这恰恰混淆了起源地与发展地、艺术流派与艺术本源的关系。

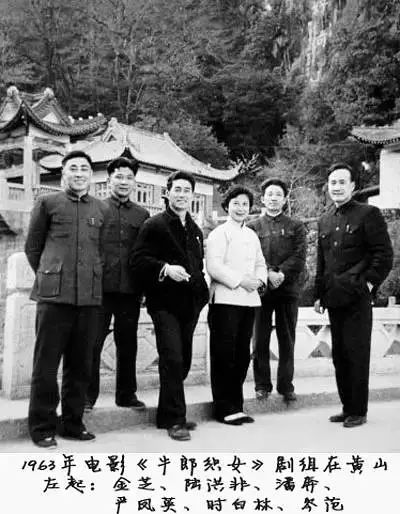

源头的力量: 没有黄梅哦呵腔的质朴基因,何来后来黄梅调的万千变化?安庆韵味固然是黄梅戏成熟期的重要标志,但其底层逻辑、核心曲牌、表演范式,无不深深烙印着早期黄梅民间艺术的痕迹。严凤英、王少舫等大师的辉煌,建立在整个剧种成熟的基础上,而这个剧种的根,在黄梅。

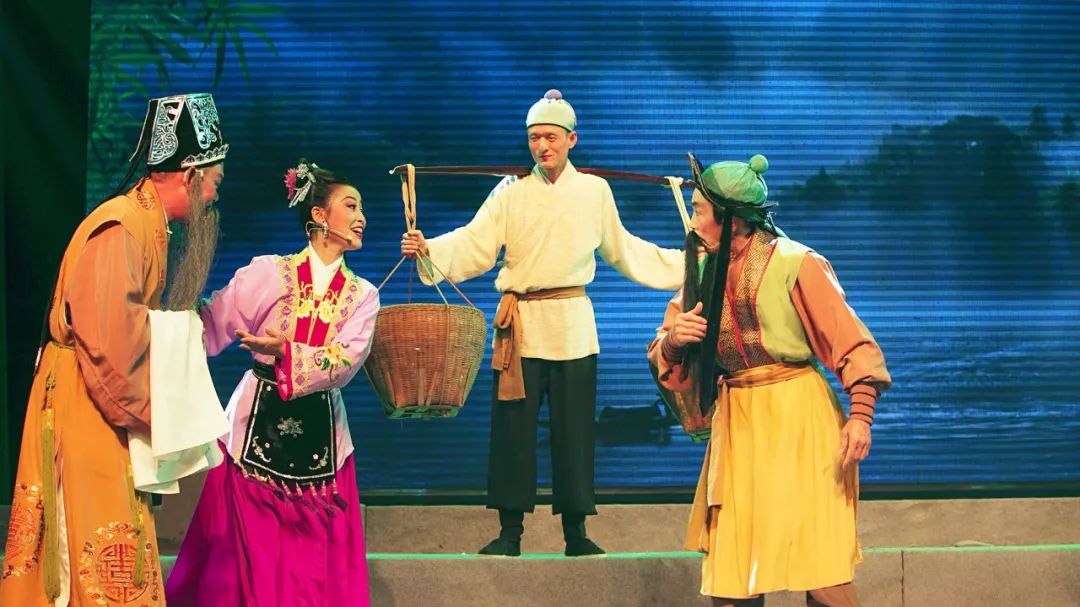

传承与创新: 今天,湖北黄梅的艺术家们,同样能演绎经典,并在传承中探索具有楚地特色的黄梅戏新路。要求湖北必须唱出“安庆土韵”才配谈起源,无异于要求长江上游必须像下游一样流淌。腔调的灵魂,在于其承载的历史信息和文化基因,而这份基因的起点,在黄梅。

品质结语:和而不同,共护瑰宝

黄梅戏的源流探讨,应是严谨的学术命题,而非意气之争。我们坚定认为,黄梅戏起源于湖北黄梅县,其核心母体是黄梅及鄂东地区的哦呵腔等民间艺术,并通过灾民流徙等途径传播至安庆等地,在彼处融合、发展、壮大,最终成为全国性剧种。黄梅是根,安庆是苗圃。 否定黄梅的源头地位,是对历史的割裂。

湖北的“争”,争的是历史的本真,争的是对本土文化创造力的应有尊重。这绝非狭隘的地域主义,而是文化自信的彰显。我们赞赏安庆对黄梅戏发展的卓越贡献,更呼吁双方放下无谓的攻讦。与其在“夺戏檄文”的想象中相互指责,不如携手合作,共同研究、保护、传承好这份珍贵的文化遗产,让黄梅戏这朵艺术之花,在厘清根源的基础上,绽放得更加绚丽多彩。因为它的根,深扎在中华大地的沃土,一端连着黄梅的山水,一端连着安庆的荣光,共同滋养着属于全体中国人的戏曲瑰宝。

一、哦呵腔:并非“咿呀学语”,而是孕育经典的母体

原文将黄梅县乡间的哦呵腔形容为“田间地头咿呀学语”,此论大谬!哦呵腔绝非简陋的萌芽,它是鄂东地区(尤其是黄梅一带)源远流长的民间艺术形式,是黄梅戏得以诞生的母体和基因库。其粗犷质朴的风格、灵活自由的表演形式、以及贴近生活的唱腔,正是早期黄梅戏的核心特征。朱飞跃先生《黄梅戏源流再探讨》一文,正是基于详实史料和声腔分析,重新梳理了哦呵腔在黄梅戏形成过程中的奠基性作用及其传播路径。这份研究,绝非如原文所污蔑的“立论存疑”,而是对黄梅戏源流研究的重要补充和深化。湖北文旅珍视这份研究,正是尊重学术、尊重历史的体现,何来“奇异流转”?分明是慧眼识珠!

原文轻率地将黄梅民间尊崇的“祖师奶奶”邢绣娘贬为“七生七死的虚拟人物”,这是对地方文化记忆和民间信仰的极大不尊重。邢绣娘作为黄梅乃至鄂东地区戏曲文化的重要象征人物,其传说承载着历史的影子,是民众对早期杰出艺人贡献的集体追忆与神化。她的形象,深深烙印在黄梅戏早期的“独角戏”、“两小戏”传统中。否定邢绣娘,无异于割裂黄梅戏与黄梅民间文化的血脉联系。黄梅的水土,滋养了孕育黄梅戏的民间艺术土壤;黄梅的百姓,是创造和传承这一艺术形式的最初主体。 这份深厚的民间基础,岂是后来安庆的繁荣所能取代的“根”?

三、“逃荒传播论”:合乎情理的历史路径,非“指鹿为马”

原文断然否定黄梅灾民“逃荒携带”说,其论据之片面令人惊讶。引用民国《皖优谱》“他省无此戏也”一句,恰恰证明了“黄梅调”在当时已是一个具有明确地域标识、且流行于安庆及周边(包括江南)的成熟声腔。而“黄梅调”之名,本身就指向其源头——湖北黄梅县。

水患与流徙: 黄梅历史上饱受水患侵扰是客观事实。灾民顺长江而下谋生,是再自然不过的选择。下游安庆府作为当时重要的沿江城市和交通枢纽,是灾民寻求生计的重要目的地之一。认为灾民“不应逃往下游”而只去“上游的黄石、武汉”,完全违背了地理常识和灾民流动规律。顺流而下,传播更广。

传播与扎根: 灾民将家乡熟悉的哦呵腔、采茶调带入安庆,在安庆的土壤中,结合当地语言、音乐元素,并依托城市相对成熟的演出环境(如茶馆、戏园),逐渐发展、丰富、规范化,最终形成更具舞台艺术性的“黄梅调”(后称黄梅戏)。这正是一个典型的文化传播、落地生根、融合发展的过程。安庆是黄梅戏成长壮大的摇篮和重要的艺术中心,但它的种子,无疑来自黄梅。

四、湖北的“争”:是文化自信的觉醒,非“文化拆迁”

原文将湖北对自身文化根脉的探寻与保护,污名化为“文化拆迁”的闹剧,甚至类比韩国“窃取”文化,其逻辑之荒谬、措辞之刻薄,令人咋舌。湖北,特别是黄冈、黄梅县,深入挖掘、整理、研究黄梅戏的起源历史,是文化自觉、文化自信的必然要求,是对历史负责、对地方文化遗产负责的应有之举。省级文旅部门重视相关学术研究(如朱飞跃文),组织力量进行宣传推广(如短视频平台),何错之有?这恰恰体现了对文化工作的重视。发现并珍视自己土地孕育的文化瑰宝,何来“争抢”邻省之说?黄梅戏今日的辉煌,是安徽(尤其是安庆)艺术家和湖北(尤其是黄梅)源头共同书写的篇章。湖北强调源头,是对历史真相的追寻,是对本土文化贡献的确认,绝非否定安庆在黄梅戏发展史上的巨大功绩。

五、腔调的灵魂:源头活水方能滋养百代风华

原文质问湖北能否唱出《打猪草》《女驸马》中的安庆韵味。这恰恰混淆了起源地与发展地、艺术流派与艺术本源的关系。

源头的力量: 没有黄梅哦呵腔的质朴基因,何来后来黄梅调的万千变化?安庆韵味固然是黄梅戏成熟期的重要标志,但其底层逻辑、核心曲牌、表演范式,无不深深烙印着早期黄梅民间艺术的痕迹。严凤英、王少舫等大师的辉煌,建立在整个剧种成熟的基础上,而这个剧种的根,在黄梅。

传承与创新: 今天,湖北黄梅的艺术家们,同样能演绎经典,并在传承中探索具有楚地特色的黄梅戏新路。要求湖北必须唱出“安庆土韵”才配谈起源,无异于要求长江上游必须像下游一样流淌。腔调的灵魂,在于其承载的历史信息和文化基因,而这份基因的起点,在黄梅。

品质结语:和而不同,共护瑰宝

黄梅戏的源流探讨,应是严谨的学术命题,而非意气之争。我们坚定认为,黄梅戏起源于湖北黄梅县,其核心母体是黄梅及鄂东地区的哦呵腔等民间艺术,并通过灾民流徙等途径传播至安庆等地,在彼处融合、发展、壮大,最终成为全国性剧种。黄梅是根,安庆是苗圃。 否定黄梅的源头地位,是对历史的割裂。

湖北的“争”,争的是历史的本真,争的是对本土文化创造力的应有尊重。这绝非狭隘的地域主义,而是文化自信的彰显。我们赞赏安庆对黄梅戏发展的卓越贡献,更呼吁双方放下无谓的攻讦。与其在“夺戏檄文”的想象中相互指责,不如携手合作,共同研究、保护、传承好这份珍贵的文化遗产,让黄梅戏这朵艺术之花,在厘清根源的基础上,绽放得更加绚丽多彩。因为它的根,深扎在中华大地的沃土,一端连着黄梅的山水,一端连着安庆的荣光,共同滋养着属于全体中国人的戏曲瑰宝。

猜你喜欢

根据《湖北艺文志》《别氏宗谱》《天门书院杂著》《湖北诗征传略》等古籍的记载,别霁林的本名别文榽,字东和,号霁林。...

黄梅戏原先的脚本大都出于不识字或识字不多的农民、手工业者,没有文字记录,新中国成立后,一些流落各地的黄梅戏艺人回到安徽,特别是经严凤英、王少舫等著名演员。...

黄梅戏这种来自民间歌舞、说唱的地方小戏,在清末民初大多还保留着忙则农、闲则艺的半职业班社状态。...

黄梅戏不像京剧那样锣鼓喧天,也不像越剧和昆曲那样吱吱呀呀,当然,也不像陕北信天游生活化却粗犷。黄梅戏是由山歌、秧歌、茶歌、采茶灯、花鼓调,先于农村,后入城市,逐步形成发展起来的一个剧种。...

发表评论

评论列表