秋风不吹衣——记余巧云

你叫她余大姐。她满口答应。

她应的对。她在来千阳的女名流中,算最长的一位。可是,李兴做节目主持人,却严肃地向观众介绍——余巧云今年五十七,看她只有二十一。认真一想,李兴说得也对。第一,实事求是。今年她就是五十七岁。第二,还是实事求是。她也确实长得年轻。

一位名演员,长时间保持“舞台美”,也并非吹灰吐痰,可以轻易取得。她说,她没有菩萨的仙,也没有从电视广告的化妆品中找来什么秘诀,完全靠的是“自律”。她的吃饭、起居、表演,都有一定的鼓点。像挂钟一样,规则地坦然地运行,绝不随心所欲。

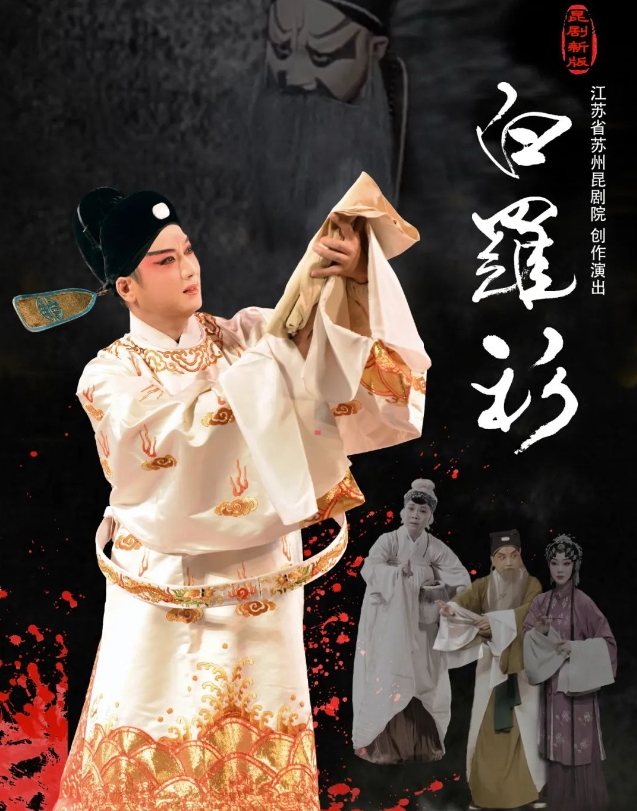

余巧云《写状》剧照

我看过她的《三娘教子》《写状》,表演别致,动作非凡,总有自己的创造在其中,使观众不由得流连忘归。

余巧云走进艺门是半世纪以前的事儿。家贫,弟妹多,七八岁的小人,突然间在一家茶坊里找到了照亮自己一生前程的灯光,仅仅唱了几句,扭了几扭,便被师傅视为“出土之珠”。

后来,凭借个人的天赋,她进了正式剧社。学戏,也是学文化。作戏,也是作答卷——做历史的人生的答卷。

她背诵了七八十本戏,少说也有七八十万字。这些字和戏,使她懂得了历史,明白了善恶,区别了美丑。从戏中看到了世界,又从世界上看到了戏。

她很自贵,也很自悟。贵的是做人,悟的是做艺。

她成功了。五十年代,破天荒地,中国的艺术名人认识了她,她也认识了不少中国艺术名人。她没有把名人当作香粉,洒在自己的脸上,去诱惑观众;相反,她是把这些香粉洒进自己的心池,去营养个人的艺术花木。

她尽管出名在幼年,可她并不认为自己已登到了峰顶,总是以一个被拉在山根的运气不佳的蹩脚运动者去苛求自己。五十多个出月亮和不出月亮的中秋节夜晚,从她的枕边溜过了,她仍然把自己当作茶坊里学艺的那个天真烂漫、活泼可爱的小姑娘,什么也不懂,什么也不精,什么都需要自己去品尝,去磨砺。

第一届全国会演与张新华演《藏舟》

“大革命”的光阴,她受到了侮辱,她难过的不是个人的委屈而是圣洁的秦腔艺术,还有和她相依为命的“王宝钏”“秦香莲”“王春娥”的委屈。她哭过,哭得很伤惨。

一阵暴风雨过去, 桃花红了,她却发现自己的年龄不那么绿了。然而,追求艺术之绿的意志,却并没有被秋风所折,她还是站在新开辟的艺术田野中,舞剑,踢脚,淘嗓子。她充满着信心,信心也拥抱着她。

年龄这个“疯婆子”,究竟是没心肝,她面对“五十七”这个数字,把担子让给年青人挑,自己像“真人”一样,从以往的烟云中,冷静地观察山的神姿,水的仙气,人的明白和糊涂……

她笑,笑得自然。她哭,哭得痛快。在艺术洞天里,她享受着快乐,享受着她的那种别人夺不去的快乐。

千阳的天气变了,窗外细雨蒙蒙。

我说:“你今天上场吗?”她说:“上。”“什么戏?”“《写状》。”我说:“你的《写状》是否是百看不厌的。”她说:“厌了就完了。我就是不让人厌,而要人们看了还想看。”说着,她上台了。

望着她的风姿,忽然我想到了河西走廊“风库”旁边那棵千年柳,尽管秋风瑟瑟,然而总是吹不淡它衣服上的色彩……

作者

李沙铃,生于1932年,西安人。历任《青海日报》总编辑、编委会主任,中共陕西省委宣传部副部长,陕西省文联党组书记,高级编辑,陕西省政协副秘书长等。著有长篇小说《雨后的早晨》《夏夏在学校》散文集《郭统绪参加农村劳动的故事》《少年莫浪投》《青年你姓什么》《柳叶青青》《人在年青时》《花花日本》《童话的世界》《李沙铃散文选》《花是家乡红》《周原明月》《人间要好诗》《春天的旅程》《夏天的深情》《秋天的世音》《冬天的问候》随笔集《李沙铃随笔选》等。

猜你喜欢

发表评论

评论列表