重排《义烈女》新古典主义曲剧《义烈女》的重新阐释

时间:2024-03-19 11:30:20 阅读: 次 作者:石磊

一、从樊戏《义烈风》到新古典主义《义烈女》

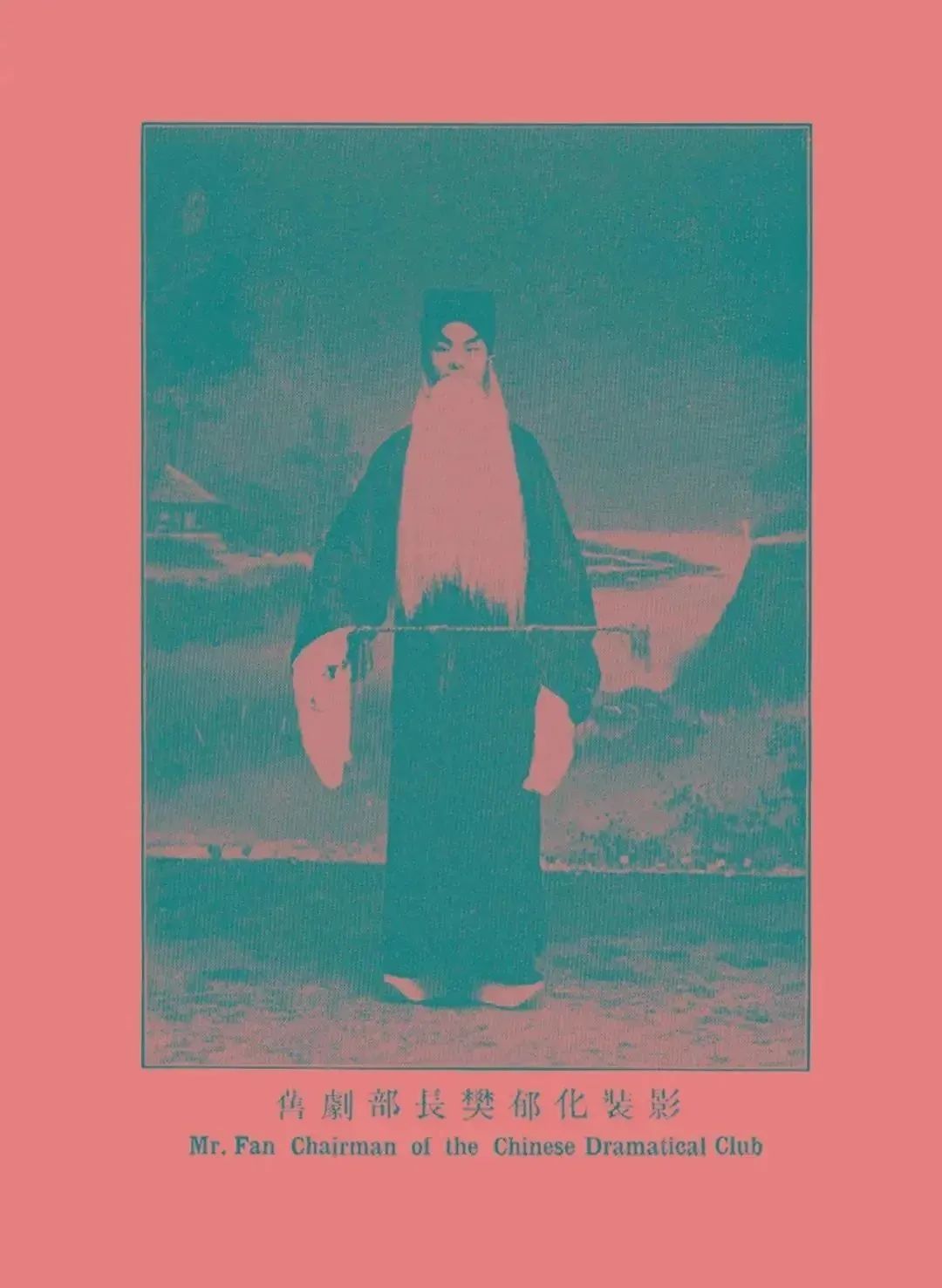

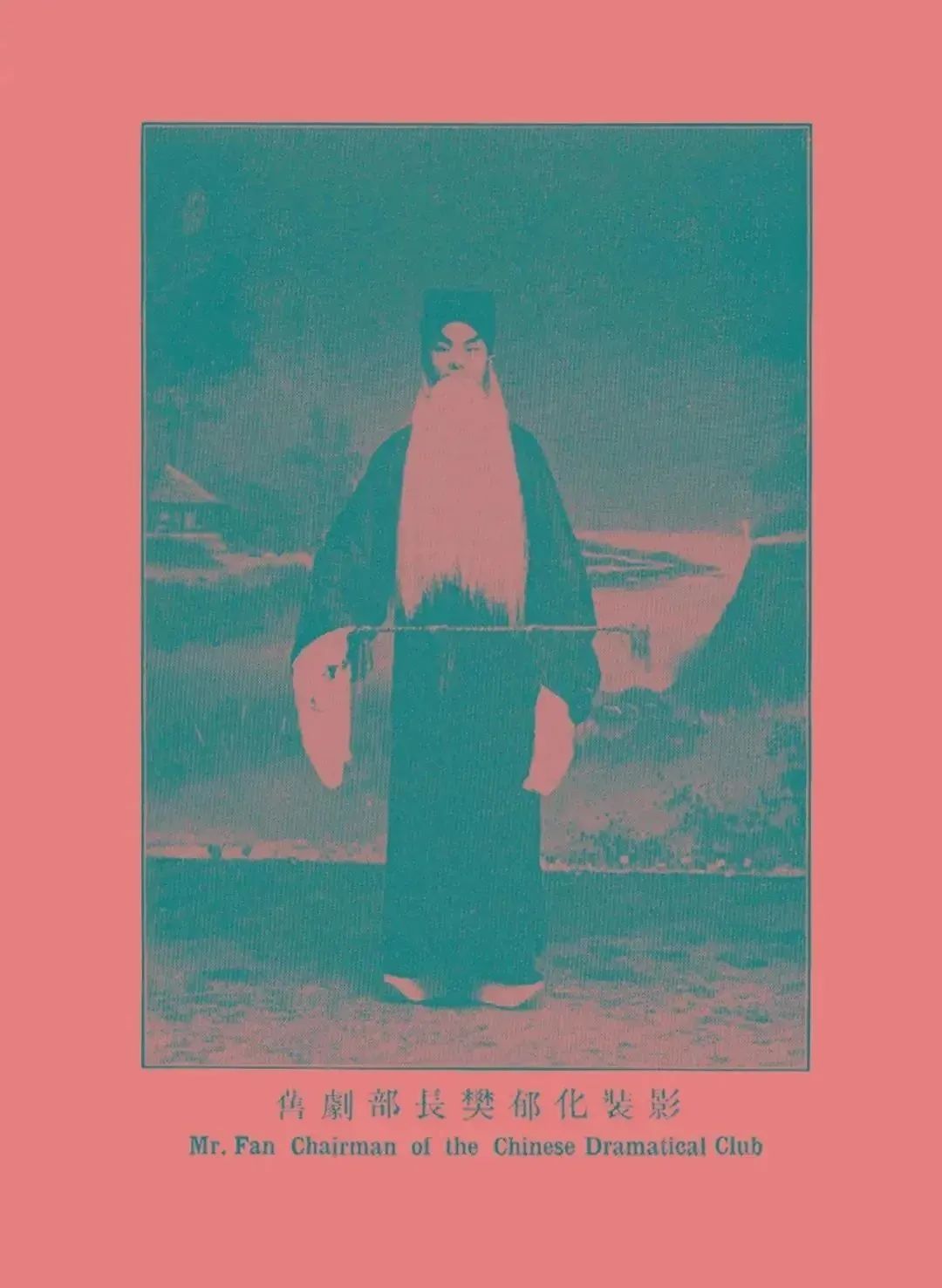

“现代豫剧之父”樊粹庭

樊戏《义烈风》是著名豫剧剧作家樊粹庭先生“四大悲剧”之一,1935年首演于开封豫声剧院,距今近九十年,这个以惩恶扬善为主旨的剧目在四、五十年代曾经征服过万千观众,在当时有着巨大的社会影响,期间也唱红过许多名角,如陈素真、崔兰田、王景云、李志贞、华翰磊等。但是,时代的推移,广大观众思想观念的转化和审美水平的提高,据当今观众的眼光再看原作《义烈风》,不论从现实意义,认识价值,审美要求,艺术功能等,都已远远不能满足当代观众的需求了。为让上世纪三十年代豫剧的这一珍贵遗产,在嬗变中发出熠熠光辉,1991年春夏之交,我以自己新古典主义的戏剧理念从新编写该剧,并更名为《义烈女》,由原郑州市豫剧二团名角虎美玲领衔演出,并引起轰动。

2016年2月2日,李莹莹领衔主演豫剧《义烈女》演出剧照

2016年2月2日,李莹莹领衔主演豫剧《义烈女》演出剧照

“现代豫剧之父”樊粹庭

樊戏《义烈风》是著名豫剧剧作家樊粹庭先生“四大悲剧”之一,1935年首演于开封豫声剧院,距今近九十年,这个以惩恶扬善为主旨的剧目在四、五十年代曾经征服过万千观众,在当时有着巨大的社会影响,期间也唱红过许多名角,如陈素真、崔兰田、王景云、李志贞、华翰磊等。但是,时代的推移,广大观众思想观念的转化和审美水平的提高,据当今观众的眼光再看原作《义烈风》,不论从现实意义,认识价值,审美要求,艺术功能等,都已远远不能满足当代观众的需求了。为让上世纪三十年代豫剧的这一珍贵遗产,在嬗变中发出熠熠光辉,1991年春夏之交,我以自己新古典主义的戏剧理念从新编写该剧,并更名为《义烈女》,由原郑州市豫剧二团名角虎美玲领衔演出,并引起轰动。

《义烈女》的首场是在郑州桐柏剧场彩排演出,剧院经理一看,便相中了这个戏,连包六场,场场客满。河南人民剧院经理听到该戏在桐柏戏院演出的盛况后,特邀该团来河南剧院为济南军区装备会议演出,能容纳1300座位的大剧院座无虚席,全场演下来,鼓掌竟达24次。部队官兵非常满意,一位部队首长对我说:“你的这个戏能让当兵的青年人坐下来不走,气氛又那么好,这可真不容易!”并创下连演27场的纪录。随后,相继计有王惠、杨红霞、党玉倩、仝玉杰、汪俊丽、刘翠芳、段红玉、李莹莹等诸多名角,争相传演,宝岛台湾的青年新俊萧扬玲也搬演了此剧,一时在郑州的红氍毹上形成一个“樊戏”热。

2022年8月河南省曲剧团的青年新秀方方找到了我,说是要排演《义烈女》,我欣然答应,并对剧作重新修改和新的阐释。

二、解题

《义烈女》的第一个字是“义”。一提起此字,人们往往一连串地想到忠、孝、节、义来。这四个字,在封建社会里是做为人格修养中的理想境界而存在的,它既有人民性的一面,又有封建性的一面,有些问题其本身就带有二律背反的性质,比如忠君与爱国、义仆与奴性等。要阐明这些问题,是要费大力气著书立说才能讲清楚的事。单单一个“义”字,它做为封建社会道德中的一个规范,包含着对封建社会中多种类型的人与人之间的关系,如夫妻、兄弟、朋友、主仆等,内涵是相当复杂的。这里有奴仆为主人效命之“义”,所谓之“义仆”,如《一捧雪》里的莫成,《宇宙锋》里的赵忠等;邻里遇难相扶互助之义,如《琵琶记》里的张广才等。更有在“江湖文化”中强调异姓朋友之间生死与共的友谊及互相牺牲的胸襟。但无论那种性质的“义”,都有舍己为人、舍身取义的内容。具体到《义烈女》一剧,女主人公童玉珊替学兄辩冤,不惜牺牲自己的亲骨肉,揭发自己的丈夫,跪钉板,闯法场,万死不避,这种“义”举,无疑至今仍有它的积极意义。

至于讲到剧名中的“烈”字,它不含有道德方面的内容,它指的是女主人公的深明大义、正直不阿的性格,是刚烈,不是节烈。这一问题与下面改名《义烈女》而不要原名《义烈风》有直接联系。改“风”为“女”决不是因改戏而必须改名故,它不是耍文字游戏。所谓“风”者,指的是一种风气,风尚,社会范围较广大。童玉珊舍子告夫,搭救学友,此乃大义灭亲之举,虽可钦可敬,但他毕竟是个人的遭遇和个人的命运的成份多,偶然的成份多。就以童、庄、王三者之间的感情恩怨上讲,带有社会伦理的性质,但不充分,以此蔚“风”似觉不妥。因此,我将“风”改为“女”,就是想把该剧的性质往一个刚烈女子与社会黑暗势力做抗争的性格悲剧和爱情悲剧上靠,更适应当代青年观众的审美情趣。所以,在众多的评论文章中,已故的王怀让先生在晚报上写的一篇剧评中所讲“将剧名由《义烈风》改为《义烈女》,仅一字之差,即匡正了原剧中的许多偏差”,却很中的。

三、两位男女主人公——童玉姗与王学海

谚曰:金无足赤,人无完人。但,人们在评价一个人或者一部文艺作品时,往往忽略这句格言。对本剧中女主人公童玉珊的评价就有一种意见,说她不应该嫁给王学海,更不应该为他生儿育女,要么梁绳井水,要么出家为尼云云。童是生活在封建社会最低层的一个少女,她纯真善良,对未来的生活曾经有过一个美妙的憧憬和幻想。但是,爱弟惨死,情侣的鎯铛入狱,像暴风骤雨般地向她急剧袭来,在她毫无思想准备的情况下,她的精神支柱坍塌了,经受不起父母的苦苦哀劝,辨不清王学海的伪善和奸诈,为了安慰母亲,报恩王某,她屈从了。她似乎是为别人而活着,成为一具爱情上的“行尸走肉”,他善良得实实让人可怜。可是,一旦她明白了真相之后,这位处于封建社会“死角”里的妇女,便不遗余力去抗争:舍掉了亲骨肉,告倒了丈夫,搭救了学友,完成了一个“义”字。最后竟以一腔热血,抛洒法场,做了封建社会“人肉宴席”上的牺牲品。童玉珊也许不是那么完美的,但的确是值得让人同情的、令人起敬的刚烈女子。

对童玉珊这个人物的塑造要说的还有一点,即我在我另一篇文章中已经讲到的:在古希腊悲剧中有一个叫美狄亚的,她为了报复丈夫对她的遗弃,竟亲手杀死了她和他共同生下的两个儿子。童也有一个恶贯满盈的丈夫,也有这样一个“孽果”,但是母爱与情仇集于一身的童玉珊并没采取“美狄亚”式的过激行为,中国观众无论如何也是不能接受那种处理方式的。尤其是中国的妇女,她们太善良了。我们民族有我们自己的道德观和审美习惯,我们自然也有我们独特的处理手段。因此,童玉珊这个艺术形象也可称为是中国式的复仇女神——美狄亚。

现在再来谈谈王学海这个人物。

2022年8月河南省曲剧团的青年新秀方方找到了我,说是要排演《义烈女》,我欣然答应,并对剧作重新修改和新的阐释。

二、解题

《义烈女》的第一个字是“义”。一提起此字,人们往往一连串地想到忠、孝、节、义来。这四个字,在封建社会里是做为人格修养中的理想境界而存在的,它既有人民性的一面,又有封建性的一面,有些问题其本身就带有二律背反的性质,比如忠君与爱国、义仆与奴性等。要阐明这些问题,是要费大力气著书立说才能讲清楚的事。单单一个“义”字,它做为封建社会道德中的一个规范,包含着对封建社会中多种类型的人与人之间的关系,如夫妻、兄弟、朋友、主仆等,内涵是相当复杂的。这里有奴仆为主人效命之“义”,所谓之“义仆”,如《一捧雪》里的莫成,《宇宙锋》里的赵忠等;邻里遇难相扶互助之义,如《琵琶记》里的张广才等。更有在“江湖文化”中强调异姓朋友之间生死与共的友谊及互相牺牲的胸襟。但无论那种性质的“义”,都有舍己为人、舍身取义的内容。具体到《义烈女》一剧,女主人公童玉珊替学兄辩冤,不惜牺牲自己的亲骨肉,揭发自己的丈夫,跪钉板,闯法场,万死不避,这种“义”举,无疑至今仍有它的积极意义。

至于讲到剧名中的“烈”字,它不含有道德方面的内容,它指的是女主人公的深明大义、正直不阿的性格,是刚烈,不是节烈。这一问题与下面改名《义烈女》而不要原名《义烈风》有直接联系。改“风”为“女”决不是因改戏而必须改名故,它不是耍文字游戏。所谓“风”者,指的是一种风气,风尚,社会范围较广大。童玉珊舍子告夫,搭救学友,此乃大义灭亲之举,虽可钦可敬,但他毕竟是个人的遭遇和个人的命运的成份多,偶然的成份多。就以童、庄、王三者之间的感情恩怨上讲,带有社会伦理的性质,但不充分,以此蔚“风”似觉不妥。因此,我将“风”改为“女”,就是想把该剧的性质往一个刚烈女子与社会黑暗势力做抗争的性格悲剧和爱情悲剧上靠,更适应当代青年观众的审美情趣。所以,在众多的评论文章中,已故的王怀让先生在晚报上写的一篇剧评中所讲“将剧名由《义烈风》改为《义烈女》,仅一字之差,即匡正了原剧中的许多偏差”,却很中的。

三、两位男女主人公——童玉姗与王学海

谚曰:金无足赤,人无完人。但,人们在评价一个人或者一部文艺作品时,往往忽略这句格言。对本剧中女主人公童玉珊的评价就有一种意见,说她不应该嫁给王学海,更不应该为他生儿育女,要么梁绳井水,要么出家为尼云云。童是生活在封建社会最低层的一个少女,她纯真善良,对未来的生活曾经有过一个美妙的憧憬和幻想。但是,爱弟惨死,情侣的鎯铛入狱,像暴风骤雨般地向她急剧袭来,在她毫无思想准备的情况下,她的精神支柱坍塌了,经受不起父母的苦苦哀劝,辨不清王学海的伪善和奸诈,为了安慰母亲,报恩王某,她屈从了。她似乎是为别人而活着,成为一具爱情上的“行尸走肉”,他善良得实实让人可怜。可是,一旦她明白了真相之后,这位处于封建社会“死角”里的妇女,便不遗余力去抗争:舍掉了亲骨肉,告倒了丈夫,搭救了学友,完成了一个“义”字。最后竟以一腔热血,抛洒法场,做了封建社会“人肉宴席”上的牺牲品。童玉珊也许不是那么完美的,但的确是值得让人同情的、令人起敬的刚烈女子。

对童玉珊这个人物的塑造要说的还有一点,即我在我另一篇文章中已经讲到的:在古希腊悲剧中有一个叫美狄亚的,她为了报复丈夫对她的遗弃,竟亲手杀死了她和他共同生下的两个儿子。童也有一个恶贯满盈的丈夫,也有这样一个“孽果”,但是母爱与情仇集于一身的童玉珊并没采取“美狄亚”式的过激行为,中国观众无论如何也是不能接受那种处理方式的。尤其是中国的妇女,她们太善良了。我们民族有我们自己的道德观和审美习惯,我们自然也有我们独特的处理手段。因此,童玉珊这个艺术形象也可称为是中国式的复仇女神——美狄亚。

现在再来谈谈王学海这个人物。

2016年2月2日,李莹莹领衔主演豫剧《义烈女》演出剧照

2016年2月2日,李莹莹领衔主演豫剧《义烈女》演出剧照在西方哲学中有个叫“马基雅维里主义”的术语,莎士比亚称它的创始人为“凶残的马基雅维里”。许多评论者把他称为“罪恶的导师”、“魔鬼的创造物”,甚至称他是魔鬼本人,恩格斯在自己的著作中曾多次批评他的利已主义。尽管现在有一些人著书立说为其说好话,但他的那种“为了达到目的可以不择一切手段”的信条,我是无论如何也不能接受的。我笔下的王学海就是这样一种人,这种人在现实生活中并不是没有,尤其在爱情问题上,表现的更为突出。爱,本是人类一种美好的感情,但是这种感情一旦发展为自私、妒忌,它就会诱发出一种罪恶的力量。王学海即是这样的人,这是人们,尤其是青年朋友们应特别引以为戒的。

四、最后谈谈该剧的结局

在所有的评论文章中,除对该剧在剧作、表导演、音乐、舞美诸方面所取得的成绩予以充分的肯定外,对剧本的结局却存在着迥然不同的两种意见。有的文章认为:这正是悲剧震撼人们力量的动力源——让那些美丽的、有价值的东西杯毁坏后给人看,女主人公之死“使她的美好心灵升华到一个未有的高度,是她的最后完成”。“童玉珊性格的美学意义正在于她的悲剧性的体现。做为社会的人,不能忍受美好的事物受到损害,再加上人们对弱者或不幸者的同情心,因此才受到这一悲剧的强烈震动和吸引,使他们在同情中渲泄了对美的追求。”有人则认为,童玉珊“是清白的,无辜的,其抗争精神是非凡的。现在的这种结局,不仅使观众感到遗憾,而且不易理解。”这牵扯到一个悲剧的美学原理和各自悲剧观的问题,见仁见智,各有所依,都有其存在的价值。

关于童的死,我现在所能理解到的,是与她的性格有关,是一种宁为玉碎不为瓦全的追求,闪烁着刚烈不阿的彩环。她的死因不仅仅是觉得自己愧对故友,更是对完美的一种追求,对罪恶的一种控诉。她为使自己心爱的人今后生活得更幸福、更美满,她牺牲了自己。在那“众口如刀,说短道长”的时代,她不愿因自己的不幸遭遇去拖累别人,而毅然地告别了这个世界。这是什么?这是一种奉献!一种牺牲!这是真正的爱!是人性的善良展现。她向世俗宣称:她的肉体虽然遭到歹人的玷污,但她要保持灵魂的纯净,“质本洁来还洁去,不使丽质陷沟渠”。她还向世俗宣称:她揭发亲夫,舍掉爱子,不单单是为了一己的私欲,而是为了替同窗学友伸张正义,一种比爱情更有价值的东西。肉体的毁灭换来了这种道义上的永存,我想这便是该剧之所以能吸引来那么多观众的重要原因之一。

樊先生的悲剧观在当时来讲是一种崭新的悲剧观,他不仅打破了古代传统剧目中“大团圆”结尾的格局,而且以一种强烈的自觉意识去为生活在封建最底层的妇女呐喊,让她们以自己的血肉之躯去与沉重的黑暗势力做抗争,而且希望它能蔚成“风尚”。这种“立意”无论是在当时,或是在今天,甚至到将来,都有它的进步意义。

樊先生笔下的悲剧人物,多是处于社会最低层的“凡妇俗女”,并带有鲜明的时代特征,是特定环境中的典型人物。她们既是封建礼教的受害者、牺牲品,又不自觉地充当了它们的殉葬者。她们的反抗也带有明显地不自觉性。就以童玉珊来说,她对生活并没有过高的要求,仅仅想找一个好伴侣,建立一个好家庭,充当一个贤妻、良母。她并不曾侵害过别人,甚至相信命运,恪守“三从四德”,与世无争。即便如此,社会的恶势力也没有轻易放过她,她只好在高悬着“光明正大”金匾的公堂上,将利剑刺进自己的胸膛,以此表示她向社会的宣战。如果说连驯服的羔羊也决心拼上性命与恶狼决战的话,更能说明对方的凶狠和残忍。我偏爱这种悲剧的品格。

但是,此剧经过多年舞台实践,上面所提到的两种意见,观点越来越鲜明,意见越来越对立,而且形成截然不同的两大阵线。受此争论之影响,有一阶段我曾将该剧的结局改为让剧种女主角了却尘缘,出走庙院,削发为尼,伴青灯黄卷,以疗心中的创伤。这既保留住原剧的悲剧品格,同时得到一部分观众的认可,也取得一定的剧场效果,但,此次曲剧童玉姗的扮演者方方,却非常赞赏原来的剧本结局,我也同意了她的追求,故保持了1991年的原剧结尾,让大幕在“好个义烈童玉珊,弱水也能起波澜。敢叫法场乾坤转,留下美名千古传”的合唱声中徐徐落下。

作者:河南省文化艺术研究院研究员 石磊

四、最后谈谈该剧的结局

在所有的评论文章中,除对该剧在剧作、表导演、音乐、舞美诸方面所取得的成绩予以充分的肯定外,对剧本的结局却存在着迥然不同的两种意见。有的文章认为:这正是悲剧震撼人们力量的动力源——让那些美丽的、有价值的东西杯毁坏后给人看,女主人公之死“使她的美好心灵升华到一个未有的高度,是她的最后完成”。“童玉珊性格的美学意义正在于她的悲剧性的体现。做为社会的人,不能忍受美好的事物受到损害,再加上人们对弱者或不幸者的同情心,因此才受到这一悲剧的强烈震动和吸引,使他们在同情中渲泄了对美的追求。”有人则认为,童玉珊“是清白的,无辜的,其抗争精神是非凡的。现在的这种结局,不仅使观众感到遗憾,而且不易理解。”这牵扯到一个悲剧的美学原理和各自悲剧观的问题,见仁见智,各有所依,都有其存在的价值。

关于童的死,我现在所能理解到的,是与她的性格有关,是一种宁为玉碎不为瓦全的追求,闪烁着刚烈不阿的彩环。她的死因不仅仅是觉得自己愧对故友,更是对完美的一种追求,对罪恶的一种控诉。她为使自己心爱的人今后生活得更幸福、更美满,她牺牲了自己。在那“众口如刀,说短道长”的时代,她不愿因自己的不幸遭遇去拖累别人,而毅然地告别了这个世界。这是什么?这是一种奉献!一种牺牲!这是真正的爱!是人性的善良展现。她向世俗宣称:她的肉体虽然遭到歹人的玷污,但她要保持灵魂的纯净,“质本洁来还洁去,不使丽质陷沟渠”。她还向世俗宣称:她揭发亲夫,舍掉爱子,不单单是为了一己的私欲,而是为了替同窗学友伸张正义,一种比爱情更有价值的东西。肉体的毁灭换来了这种道义上的永存,我想这便是该剧之所以能吸引来那么多观众的重要原因之一。

樊先生的悲剧观在当时来讲是一种崭新的悲剧观,他不仅打破了古代传统剧目中“大团圆”结尾的格局,而且以一种强烈的自觉意识去为生活在封建最底层的妇女呐喊,让她们以自己的血肉之躯去与沉重的黑暗势力做抗争,而且希望它能蔚成“风尚”。这种“立意”无论是在当时,或是在今天,甚至到将来,都有它的进步意义。

樊先生笔下的悲剧人物,多是处于社会最低层的“凡妇俗女”,并带有鲜明的时代特征,是特定环境中的典型人物。她们既是封建礼教的受害者、牺牲品,又不自觉地充当了它们的殉葬者。她们的反抗也带有明显地不自觉性。就以童玉珊来说,她对生活并没有过高的要求,仅仅想找一个好伴侣,建立一个好家庭,充当一个贤妻、良母。她并不曾侵害过别人,甚至相信命运,恪守“三从四德”,与世无争。即便如此,社会的恶势力也没有轻易放过她,她只好在高悬着“光明正大”金匾的公堂上,将利剑刺进自己的胸膛,以此表示她向社会的宣战。如果说连驯服的羔羊也决心拼上性命与恶狼决战的话,更能说明对方的凶狠和残忍。我偏爱这种悲剧的品格。

但是,此剧经过多年舞台实践,上面所提到的两种意见,观点越来越鲜明,意见越来越对立,而且形成截然不同的两大阵线。受此争论之影响,有一阶段我曾将该剧的结局改为让剧种女主角了却尘缘,出走庙院,削发为尼,伴青灯黄卷,以疗心中的创伤。这既保留住原剧的悲剧品格,同时得到一部分观众的认可,也取得一定的剧场效果,但,此次曲剧童玉姗的扮演者方方,却非常赞赏原来的剧本结局,我也同意了她的追求,故保持了1991年的原剧结尾,让大幕在“好个义烈童玉珊,弱水也能起波澜。敢叫法场乾坤转,留下美名千古传”的合唱声中徐徐落下。

作者:河南省文化艺术研究院研究员 石磊

猜你喜欢

申报主角奖:胡优,37岁,国家二级演员,北京市曲剧团领衔主演,毕业于中国戏曲学院学士学位。李永德,国家一级演员,中国戏剧家协会会员,北京戏剧家协会会员,中国戏曲学院外聘教师。...

曲剧义烈女讲述了书生庄鸿文因家庭变故逃至荥阳,遇到了塾师童继善的女儿童玉珊,两人产生了爱情。然而,由于第三者王学海的嫉妒和恶意,发生了一场悲剧。...

清华附中上地学校老舍戏剧社的同学们倾情演绎了北京曲剧正红旗下的全剧,该剧是北京曲剧团根据老舍先生的同名自传体小说改编的文艺精品之作。...

曲剧《义烈女》是一部由樊粹庭创作的四大悲剧之一,最早名为《义烈风》,首次演出于1935年。该剧讲述了书生庄鸿文因家庭变故逃至荥阳,遇到了塾师童继善的女儿童玉珊,两人产生了爱情。...

为了向北京的戏迷朋友们更好的展现我们这出戏,《胡光山色》剧组这支年轻而富有活力的团队,怀着对河南曲剧艺术的炽热深情与尊崇敬畏,全身心投入到紧张排练之中。...

《鲁镇》由河南省曲剧艺术保护传承中心创排,根据鲁迅的《狂人日记》《祝福》《孔乙己》等多部作品改编。该剧通过独特的视角与巧妙的构思,将鲁迅笔下的众多人物集中在鲁镇上,创造了一个全新的艺术空间,让不同的人物展开时空对话,多线交织、虚实结合,刻画了一幅众生相。...

曲剧《鲁镇》深度挖掘了鲁迅笔下的众多经典元素,将鲁镇这个充满故事的地方搬上了戏曲舞台。它以独特的视角和细腻的笔触,展现了那个时代的社会百态与人性的复杂。...

6月15日、16日、22日、23日,邯郸市邯山区曲剧豫剧团将在工人剧院分别上演四场精彩大戏《陈三两》《三娘教子》《清风亭》《穆桂英下山》,届时定会给戏迷朋友们带来一场丰盛的戏曲视听盛宴!...

发表评论

评论列表