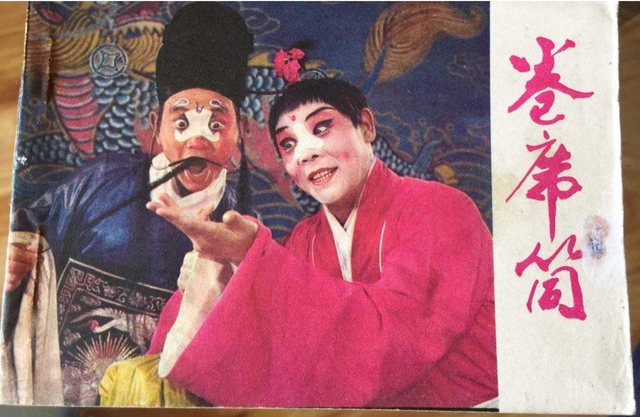

曲剧《卷席筒》--卷在哪里

时间:2024-05-13 15:55:27 阅读: 次 作者:Law and business

一部戏剧,或者小说,或者电影,如果能够打动你,一定是它里面的情节拨动了你内心深处的某个心弦。----编者按

曲剧《卷席筒》又名《白玉簪》《斩张苍》等,是流行于河南和山东一带的民间戏曲。戏剧的主人公张苍娃是一个善良可爱的少年,他从小失去父亲,跟着母亲嫁到曹家。可是心术不正的母亲害死了曹老爷,并嫁祸于其异父异母的兄长曹保山之妻张氏。正直的苍娃为了救出嫂嫂张氏,一人承担了杀人的罪名,被判斩刑。幸亏新到任的巡察是苍娃进京赶考取得功名的哥哥曹保山,苍娃获救。他接来了妻子张氏,一家团圆。 这部戏创作的年代不详,山东梆子中也有类似剧目,说明该剧目在河南山东一带流传,根据戏中的官职名称,大致在明清或者更早。

这部戏创作的年代不详,山东梆子中也有类似剧目,说明该剧目在河南山东一带流传,根据戏中的官职名称,大致在明清或者更早。

该戏中最经典的一段当属仓娃在堂上跪诉冤情这一段,是这部戏的精华,所有的故事连接点都在此汇集,最后在观众的预期中形成翻转。

以前看这部戏,会有一个这样的疑问,也就是巡察曹保山为什么看到卷宗后不是马上赦免仓娃,而要在堂上审案。

当然一种可能是戏曲创作者的安排,也可能是当时司法制度的要求。从写作的角度来讲,这符合小说结构主义的创作特征,即把故事的所有线索在一开始展开,然后在最后将这些线索汇集到一起,揭开谜底,给人畅快淋漓的快感。这部戏流传久远,可能期间经过了后人的不断修改和完善,戏剧情节可以说是非常完美。其中后母设计杀人后嫁祸与张氏的桥段可谓是天衣无缝,非常符合当时社会的现实。首先是后母有杀人动机。仓娃是跟着母亲嫁到曹家,而当时曹老员外应该年事已高(其长子曹保山已有一儿一女),且家境尚可,要不然曹氏也不会带着儿子嫁到曹家。但这个组合的家庭却有着先天的不足,老夫少妻的组合,加上两人各有一子,两个人的潜在矛盾是明摆着的。这样的组合家庭在当今社会也很常见,如要维持长远,一般两人会再要一个孩子,这样有一个共同的孩子维系,这样的家庭也许会有争吵,但或许也能保持稳定。但戏中的这个家庭没有那么幸运,曹老爷后来身体欠佳,大病虽然已愈,但可能身体已经大不如从前,作为曹氏来讲,寄希望这个家庭或者寄希望于曹老爷,还不如寄希望于自身更为靠谱。于是,她开始了自己的一系列操作。她先是与长子曹保山分家,让他带着妻子和孩子到下院居住,这在过去的农村就是分家的操作。给你一个宅子,让你分出去单过,在这外人眼里就是分了家的意思,别人可能不会知道怎么分的家,也不会知道你分了多少田地。这时候的曹保山可能还是个不谙世事的读书人,由于致力于考取功名,应该还没有什么劳动技能或者赚钱养家的门路(包括其妻子)(有学者研究发现过去能够考取功名的读书人一般家境很好,最少也是家道殷实,不然十几年的科举之路不是每个家庭都能负担的起),而且面对这种恶母没有丝毫的防御能力,所以在继母的这一列操作中毫无招架之功,只能带着妻儿在外居住,委曲求全。但这时的曹保山至少也是衣食无忧的,毕竟曹老爷还在。但是,当曹保山要进京赶考时,继母觉着她的机会就来了。首先她要切断曹保山进京赶考的费用,她夺回了曹老爷给儿子的赶考盘缠,这样曹保山考中的可能性就会大大下降,很可能就走不到京城,或者就此流落他乡(这种事情在古代应该很常见,路上几个月的时间,花费一定不少,而且还是在一切顺利的情况下,如果遇上其他情况,应该有很多考生因为各种原因参加不了当年的应试)。待曹保山走后,她就开始了她的下一步行动。她先把仓娃支出走亲戚,这样家里就剩下她和生病的曹老爷,曹老爷这时应该也是年老体衰,对妻子的一系列行为已经没有任何管束的能力,对曹氏也没有任何防范。这样,曹氏就很容易在药里下毒,再嫁祸于儿媳。

从整个情节来看,继母杀人的动机和手段都交代的很清楚,其在县衙贿赂县官也符合当时的社会现实。所以,这部戏在情节上是堪称完美的。

那么我们回到之前的问题,为什么曹保山看到卷宗后还要堂审仓娃呢?

这里面有戏剧的成分在里面,但也符合曹保山这个人物的人性特点。 从一般的常理来推,曹保山在堂审之前应该是看过卷宗的,肯定知道这是关乎自身的一个杀人案,而且被害人是自己的父亲,而杀人者是跟自己没有任何血缘关系的继母的儿子。虽然自己的这个弟弟对自己有帮助,但这些与杀父之仇相比,并不能平复自己内心的愤恨。所以,在堂审一开始,曹保山非常平静地坐在堂上,看着这个杀了自己亲身父亲的“弟弟”,内心恐怕也是非常复杂的。他一定相信就是这个“弟弟”杀了他的父亲,因为从情理上也完全有可能。但他作为一个刚刚加入官僚体系的官员来说,处事还是非常谨慎的,虽然卷宗上已经写的明明白白,但他觉得还是得审一审。所以,他给了他这个“弟弟”一个阐述自己的机会,他应该也非常想听听在他离家的这几年里,家里发生这么大的变故,里面的过程究竟是怎样的。或者,他也只是想给他这个“弟弟”一个机会而已,并没有想到这里面会出现后面的反转。所以,在仓娃一开始说到自己进京赶考受“弟弟”资助的事情时,他也只是微微点了一下头,这个动作表明他是记得这件事的,这也表明他非常清楚堂下跪着的就是他的“弟弟”。然而,接下来,他的表情马上就发生了变化,因为仓娃接下来的表述就与卷宗不大相符了,而且这里面还涉及到他离家的几年里,妻子与儿女遭人遗弃,饮食无着的具体情节,这时他一下子震惊了,作为一个丈夫,特别是作为一个父亲,听到一双儿女曾经的遭遇,他一定是悲愤有加的。所以,他从座位上站了起来,带着疑惑的表情走向仓娃,想听听这里面到底还有什么是非曲直的时候,仓娃说出的话进一步把他震住了。居然是那个夺了他赶考盘缠的继母设计杀人,又嫁祸于自己善良的妻子,使得妻子坐牢,儿女无人看管,而被锁链锁于家中。这时候的他已经气的是手足颤抖,难以站立了。当仓娃说到是为了一双儿女有人照看,才替嫂嫂顶罪坐监时,这时候的他已经完全崩溃了。所以,这时候,曹保山跪下来与弟弟相认,悲剧气氛就此达高潮时,悲极而喜,观众不由长长舒了一口气。

从一般的常理来推,曹保山在堂审之前应该是看过卷宗的,肯定知道这是关乎自身的一个杀人案,而且被害人是自己的父亲,而杀人者是跟自己没有任何血缘关系的继母的儿子。虽然自己的这个弟弟对自己有帮助,但这些与杀父之仇相比,并不能平复自己内心的愤恨。所以,在堂审一开始,曹保山非常平静地坐在堂上,看着这个杀了自己亲身父亲的“弟弟”,内心恐怕也是非常复杂的。他一定相信就是这个“弟弟”杀了他的父亲,因为从情理上也完全有可能。但他作为一个刚刚加入官僚体系的官员来说,处事还是非常谨慎的,虽然卷宗上已经写的明明白白,但他觉得还是得审一审。所以,他给了他这个“弟弟”一个阐述自己的机会,他应该也非常想听听在他离家的这几年里,家里发生这么大的变故,里面的过程究竟是怎样的。或者,他也只是想给他这个“弟弟”一个机会而已,并没有想到这里面会出现后面的反转。所以,在仓娃一开始说到自己进京赶考受“弟弟”资助的事情时,他也只是微微点了一下头,这个动作表明他是记得这件事的,这也表明他非常清楚堂下跪着的就是他的“弟弟”。然而,接下来,他的表情马上就发生了变化,因为仓娃接下来的表述就与卷宗不大相符了,而且这里面还涉及到他离家的几年里,妻子与儿女遭人遗弃,饮食无着的具体情节,这时他一下子震惊了,作为一个丈夫,特别是作为一个父亲,听到一双儿女曾经的遭遇,他一定是悲愤有加的。所以,他从座位上站了起来,带着疑惑的表情走向仓娃,想听听这里面到底还有什么是非曲直的时候,仓娃说出的话进一步把他震住了。居然是那个夺了他赶考盘缠的继母设计杀人,又嫁祸于自己善良的妻子,使得妻子坐牢,儿女无人看管,而被锁链锁于家中。这时候的他已经气的是手足颤抖,难以站立了。当仓娃说到是为了一双儿女有人照看,才替嫂嫂顶罪坐监时,这时候的他已经完全崩溃了。所以,这时候,曹保山跪下来与弟弟相认,悲剧气氛就此达高潮时,悲极而喜,观众不由长长舒了一口气。

应该说,这是一部好戏,戏剧情节经过千锤百炼,已经非常成熟,海连池的表演似乎在现阶段已经无人可以超越,可以算是河南曲剧中的一部经典戏曲。

但这里面反映出来的社会现实,还是值得梳理一下。

首先,与其他类似戏曲中所反映的社会现实一样,这部戏也反映了在封建社会,人们对冤假错案的一种无奈的控诉。这部戏中,堂审之前的情节,可以说是非常贴近现实,古代发生的冤假错案,其根源往往是因为一个无奈的家庭,发生了事情,又大概率碰上一个昏庸的贪官,很多冤案就此产生,而且大概率不会被推翻。而本剧中这个冤案能够被推翻,大家请注意,是因为一个非常非常小的概率,那就是审案的巡察大人是当事人的哥哥(古代可能还没有回避制度),虽非亲哥,但是也曾手足相连,而且当事人当年对这个当了大官的大哥还有恩--没有仓娃资助自己的五十两银子,自己很可能进不了京城,也不能中科举,更别说坐在这里审案了。所以,这是一个非常非常小的概率,在现实生活中这样的概率万分之一都没有。如果仓娃不是碰上了曹保山,而是其他一个官员,这个官员即使有闲心听完仓娃的控诉,他可能也只是认为这是一面之词,不予理会,照样开刀问斩。只有堂审的官员是曹保山时,他才有可能详细听一遍仓娃的申诉,而不至于完全相信卷宗上的那些证词。因为,这里面有一些情节是只有曹保山才能知道并验证的,比如他们的家庭关系、继母的为人、仓娃的人品(这两点很重要,其他人都是间接证人,而曹保山是直接证人),所以,在他刚开始还半信半疑,对这个案子只是心存疑虑时,听完仓娃的一番话,才打消了对这个案子的看法。这样的案子,换了其他任何一个官员,都不会完全相信仓娃的话,大概率也不会再去重新寻找证据,而只会草草结案。冤假错案就此产生。

中国古代的很多戏曲中,都有贫困秀才中状元的情节,所以有句俗语说,秀才中状元,有恩的报恩,有仇的报仇,这其实都是老百姓对美好社会的一种向往。也说明在古代这种事情发生的概率很低,不然这些故事何以编成戏曲故事广为流传呢?

其次,从司法制度的角度来说,古代社会对冤假错案的纠错机制非常缺乏。因为这部戏缺乏具体的创作年代,我们不能放在某一个历史时期去考察当时的司法制度到底是怎么样的,所以我们只能是就戏剧中反映出来的情节加以考察。

在这部戏中,仓娃替嫂顶罪的情节是非常感人的,但是有个情节却被忽略了,那就是仓娃在得知嫂嫂被抓入监后,他想不到办法去证明嫂嫂是被冤枉的,所以他选择了顶罪。这应该是他的母亲没有想到的结局。按理说他的母亲是不愿看到这样的结局的,但是即使她已经在那个贪官那里“使了银钱”,仓娃自首顶罪后的事情她也左右不了了。在这里,我们会纳闷儿,为什么当时司法体制里的其他官吏都缺位了,仅仅凭县官的个人好恶,这个案件就定型了。巡察的大人升堂问案,大体也只是走一下程序而已,大概率不会翻案。

所以,看了这部戏,我们会庆幸还好当今社会有那么多的纠错机制存在,让我们能够对社会有美好的向往和期待,也许这就是这部戏剧到现在还能引起观众共鸣的原因吧。

曲剧《卷席筒》又名《白玉簪》《斩张苍》等,是流行于河南和山东一带的民间戏曲。戏剧的主人公张苍娃是一个善良可爱的少年,他从小失去父亲,跟着母亲嫁到曹家。可是心术不正的母亲害死了曹老爷,并嫁祸于其异父异母的兄长曹保山之妻张氏。正直的苍娃为了救出嫂嫂张氏,一人承担了杀人的罪名,被判斩刑。幸亏新到任的巡察是苍娃进京赶考取得功名的哥哥曹保山,苍娃获救。他接来了妻子张氏,一家团圆。

该戏中最经典的一段当属仓娃在堂上跪诉冤情这一段,是这部戏的精华,所有的故事连接点都在此汇集,最后在观众的预期中形成翻转。

以前看这部戏,会有一个这样的疑问,也就是巡察曹保山为什么看到卷宗后不是马上赦免仓娃,而要在堂上审案。

当然一种可能是戏曲创作者的安排,也可能是当时司法制度的要求。从写作的角度来讲,这符合小说结构主义的创作特征,即把故事的所有线索在一开始展开,然后在最后将这些线索汇集到一起,揭开谜底,给人畅快淋漓的快感。这部戏流传久远,可能期间经过了后人的不断修改和完善,戏剧情节可以说是非常完美。其中后母设计杀人后嫁祸与张氏的桥段可谓是天衣无缝,非常符合当时社会的现实。首先是后母有杀人动机。仓娃是跟着母亲嫁到曹家,而当时曹老员外应该年事已高(其长子曹保山已有一儿一女),且家境尚可,要不然曹氏也不会带着儿子嫁到曹家。但这个组合的家庭却有着先天的不足,老夫少妻的组合,加上两人各有一子,两个人的潜在矛盾是明摆着的。这样的组合家庭在当今社会也很常见,如要维持长远,一般两人会再要一个孩子,这样有一个共同的孩子维系,这样的家庭也许会有争吵,但或许也能保持稳定。但戏中的这个家庭没有那么幸运,曹老爷后来身体欠佳,大病虽然已愈,但可能身体已经大不如从前,作为曹氏来讲,寄希望这个家庭或者寄希望于曹老爷,还不如寄希望于自身更为靠谱。于是,她开始了自己的一系列操作。她先是与长子曹保山分家,让他带着妻子和孩子到下院居住,这在过去的农村就是分家的操作。给你一个宅子,让你分出去单过,在这外人眼里就是分了家的意思,别人可能不会知道怎么分的家,也不会知道你分了多少田地。这时候的曹保山可能还是个不谙世事的读书人,由于致力于考取功名,应该还没有什么劳动技能或者赚钱养家的门路(包括其妻子)(有学者研究发现过去能够考取功名的读书人一般家境很好,最少也是家道殷实,不然十几年的科举之路不是每个家庭都能负担的起),而且面对这种恶母没有丝毫的防御能力,所以在继母的这一列操作中毫无招架之功,只能带着妻儿在外居住,委曲求全。但这时的曹保山至少也是衣食无忧的,毕竟曹老爷还在。但是,当曹保山要进京赶考时,继母觉着她的机会就来了。首先她要切断曹保山进京赶考的费用,她夺回了曹老爷给儿子的赶考盘缠,这样曹保山考中的可能性就会大大下降,很可能就走不到京城,或者就此流落他乡(这种事情在古代应该很常见,路上几个月的时间,花费一定不少,而且还是在一切顺利的情况下,如果遇上其他情况,应该有很多考生因为各种原因参加不了当年的应试)。待曹保山走后,她就开始了她的下一步行动。她先把仓娃支出走亲戚,这样家里就剩下她和生病的曹老爷,曹老爷这时应该也是年老体衰,对妻子的一系列行为已经没有任何管束的能力,对曹氏也没有任何防范。这样,曹氏就很容易在药里下毒,再嫁祸于儿媳。

从整个情节来看,继母杀人的动机和手段都交代的很清楚,其在县衙贿赂县官也符合当时的社会现实。所以,这部戏在情节上是堪称完美的。

那么我们回到之前的问题,为什么曹保山看到卷宗后还要堂审仓娃呢?

这里面有戏剧的成分在里面,但也符合曹保山这个人物的人性特点。

应该说,这是一部好戏,戏剧情节经过千锤百炼,已经非常成熟,海连池的表演似乎在现阶段已经无人可以超越,可以算是河南曲剧中的一部经典戏曲。

但这里面反映出来的社会现实,还是值得梳理一下。

首先,与其他类似戏曲中所反映的社会现实一样,这部戏也反映了在封建社会,人们对冤假错案的一种无奈的控诉。这部戏中,堂审之前的情节,可以说是非常贴近现实,古代发生的冤假错案,其根源往往是因为一个无奈的家庭,发生了事情,又大概率碰上一个昏庸的贪官,很多冤案就此产生,而且大概率不会被推翻。而本剧中这个冤案能够被推翻,大家请注意,是因为一个非常非常小的概率,那就是审案的巡察大人是当事人的哥哥(古代可能还没有回避制度),虽非亲哥,但是也曾手足相连,而且当事人当年对这个当了大官的大哥还有恩--没有仓娃资助自己的五十两银子,自己很可能进不了京城,也不能中科举,更别说坐在这里审案了。所以,这是一个非常非常小的概率,在现实生活中这样的概率万分之一都没有。如果仓娃不是碰上了曹保山,而是其他一个官员,这个官员即使有闲心听完仓娃的控诉,他可能也只是认为这是一面之词,不予理会,照样开刀问斩。只有堂审的官员是曹保山时,他才有可能详细听一遍仓娃的申诉,而不至于完全相信卷宗上的那些证词。因为,这里面有一些情节是只有曹保山才能知道并验证的,比如他们的家庭关系、继母的为人、仓娃的人品(这两点很重要,其他人都是间接证人,而曹保山是直接证人),所以,在他刚开始还半信半疑,对这个案子只是心存疑虑时,听完仓娃的一番话,才打消了对这个案子的看法。这样的案子,换了其他任何一个官员,都不会完全相信仓娃的话,大概率也不会再去重新寻找证据,而只会草草结案。冤假错案就此产生。

中国古代的很多戏曲中,都有贫困秀才中状元的情节,所以有句俗语说,秀才中状元,有恩的报恩,有仇的报仇,这其实都是老百姓对美好社会的一种向往。也说明在古代这种事情发生的概率很低,不然这些故事何以编成戏曲故事广为流传呢?

其次,从司法制度的角度来说,古代社会对冤假错案的纠错机制非常缺乏。因为这部戏缺乏具体的创作年代,我们不能放在某一个历史时期去考察当时的司法制度到底是怎么样的,所以我们只能是就戏剧中反映出来的情节加以考察。

在这部戏中,仓娃替嫂顶罪的情节是非常感人的,但是有个情节却被忽略了,那就是仓娃在得知嫂嫂被抓入监后,他想不到办法去证明嫂嫂是被冤枉的,所以他选择了顶罪。这应该是他的母亲没有想到的结局。按理说他的母亲是不愿看到这样的结局的,但是即使她已经在那个贪官那里“使了银钱”,仓娃自首顶罪后的事情她也左右不了了。在这里,我们会纳闷儿,为什么当时司法体制里的其他官吏都缺位了,仅仅凭县官的个人好恶,这个案件就定型了。巡察的大人升堂问案,大体也只是走一下程序而已,大概率不会翻案。

所以,看了这部戏,我们会庆幸还好当今社会有那么多的纠错机制存在,让我们能够对社会有美好的向往和期待,也许这就是这部戏剧到现在还能引起观众共鸣的原因吧。

猜你喜欢

《菊花赋》以中原农村为背景,以菊花产业发展为主线,巧妙地采用现实主义与浪漫主义相结合的艺术风格。在现实主义层面,生动真实地再现了农村生活的点点滴滴;浪漫主义则体现在对菊花文化富有诗意的理想化描绘中。...

邓有梅先生和老舍先生都在近代北京那种颓丧、堕落,沉浸在不同层次的声色犬马之中的文化环境里,发掘出民族精神的精华,从而塑造出了清新刚健、动人心魄的人物。2024年10月25日-26日,走进南阳大剧院,让我们共同见证,独特的京味文化和历史背景下的人性探讨。...

10月8日晚,北京曲剧《“无才”拾金》圆满完成演出,北京演艺集团副总经理董宁观看演出,集团艺术生产管理部部长贺丽佳,北京市曲剧团党总支书记、董事长戴兵及北京市曲剧团党总支副书记、总经理崔迪陪同。...

在大家的热烈掌声中,国家艺术基金2024年度传播交流推广资助项目——曲剧《鲁镇》全国巡演在湖北省潜江曹禺大剧院落下了帷幕。至此,河南省曲剧艺术保护传承中心也完成了全部的巡回演出任务。...

曲剧《鲁镇》的成功,离不开演员们精湛的表演。他们用自己的声音、动作、表情,将每一个角色都刻画得入木三分。...

曲剧《五更惊雷》剧情介绍:纨绔子弟贺三郎调戏民女王玉环时落水而死,其父贺总兵逼迫衡阳县令黄伯贤五更天斩首王玉环为子报仇,黄伯贤知悉玉环冤枉,不愿错杀无辜却又抵挡不住贺总兵权势威逼。...

本剧以传统曲剧的形式,生动地展现了李豁子离婚的曲折故事,同时融入现代元素,使得剧情更加引人入胜。演员的精湛表演和细腻情感、乐队的投入伴奏和无缝配合,赢得现场观众的一致好评。...

文天祥主张保卫宋朝、刷新政治、改革弊政、发展经济;忽必烈意图建立蒙汉联合政权、停止杀戮、恢复秩序、统一国家。文天祥抗元有功,忽必烈意图一统,二者刀兵相见,如同水火,却从无对错。...

发表评论

评论列表